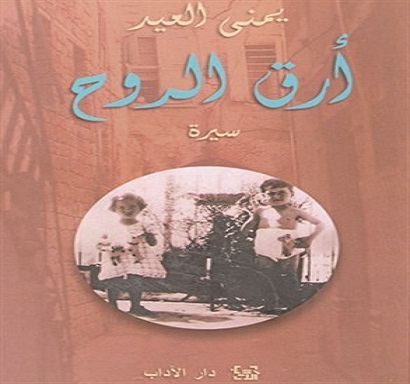

بقلم&الدكتور خالد بريش:&مرت أكثر من سنتين على صدور كتاب السيرة الذاتية بجزأيه أرق الروح وزمن المتاهة، للكاتبة والناقدة الأستاذة يمنى العيد وأصداؤه ما زالت تتردد في المنتديات الثقافية المختلفة وفي النقاشات الدائرة بين المثقفين الذين يطرح بعضهم تساؤلا فيما إذا كانت السيدة يمنى العيد أرادت في هذا الكتاب أن تضع القواعد المنهجية لكيفية كتابة السيرة الذاتية وخصوصا أنها خلال رحلتها النقدية وبنائها لمدرستها لطالما ألمحت إلى أخطاء الكُتّاب في هذا المجال.

والكتاب يشبه الشعر توقيعا وموسيقى بل هو سوسيوــ تاريخي سياسي في آن معا لمجتمع تقليدي بامتياز. يؤرخ لما مر بلبنان من عواصف سياسية واجتماعية منذ ما قبل الاستقلال وحتى أيامنا هذه. ويختصر عبر سطوره حياة أكثر من جيل إن كان على الصعيد السياسي لجيل ناضل واضعا نصب عينيه التغيير بكل معانيه والوطن ومستقبله. أو على المستوى الاجتماعي لمجتمع محافظ تخرج الكاتبة من بين صفوفه متمردة على كل ما فيه ولكن دون الكفر به، بل تكن له كل احترام فتصف محتوى كتابها : « أكتب عن الأدب والسياسة، عن الشعر، عن الرواية، عن هذا الأدب الطازج الطالع من روح المعاناة، الحافل بالتمرد على تقاليد تجاوزها الزمن المعاش..».

حوار دائم مع الذات ومع المكان الذي يشغل الحيز الأبرز في كياننا ووجودنا فتنمو الذاكرة على جنباته حوادث وتفاصيل. يموت الإنسان يوما وتبقى الأمكنة لتلعب نفس الدور مع آخرين أتوا من بعده. أما إذا مات المكان في حياة الإنسان فإنه يغمره شعور بفقدان شيء انتهى إلى غير رجعة. وأسئلة كثيرة وإشكاليات تطرحها وهي الرافضة لكثير من جوانب الواقع المعاش. &

تبوح للقراء باسمها الحقيقي كعروس يماط اللثام أو الطرحة عن وجهها، فتتداخل الأسماء لدى القارئ ما بين حكمت ويمنى وتختلط الأمور فهو بين امرأتين في روح واحدة بل بين اثنتين مختلفتين فكرا وتطلعات تتحاوران وتكتب إحداهما عن الأخرى. إنه غار أفلاطون الذي يعكس فيه الظل الحقيقة، ليتم الانطلاق خارج إطار الزمان إلى حيث تحدد له الكاتبة الزمان والمكان فتذكره بأحداث سمع عنها وأحيانا عايشها طارحة أسئلة لطالما أرقته « تنام الأسئلة أحيانا ولا تموت، تموت بانتظار زمن نوقظها من جديد».&

ومما لا شك فيه هو أن السيدة يمنى تكتب لنا جميعا وأحيانا بالنيابة عنا، فكلنا نتوارى بين سطورها. وتقول ما لم نستطع نحن قوله وما لم يخطر على بالنا. إنها شهرزاد التي تكتب لنا لكي لا ننام ونتذكر ونتذكر. فكلماتها كاميرا سجلت الوقائع بدقة وبتفاصيل كفيلم كانت البطولة فيه لشخصيات خطف الموت بعضها فغادرتنا وأخرى ما تزال بيننا بل هي نحن. ومن قبل أن يغوص القارئ في لجج سطورها ويطرح الأسئلة حول أسباب كتابتها إن كانت لترتاح...؟ أو لكي نعتبر ونستيقظ ونخرج من ظلمات غابة دانتي...؟ ليأتي الجواب عندما تنقل عبارات للشاعر أمل دنقل :&

&آه ما أقسى الجدار&

عندما ينهض في وجه الشروق.

ربما ننفق كل العمر... كي نثقب ثغرة

ليمر النور مرة...!

قضايا شخصية

لقد عرف القراء السيدة يمنى العيد مفكرة كاتبة ناقدة ولكن لم يعرفوها الإنسانة وسط بيئتها وعائلتها وعادات وتقاليد تلك العائلة الصيداوية فتخبرنا دون أن تنسى شيئا &عن القمباز الغباني والشروال المزموم، وأبيها الذي لم يعط في حياته حنانا لأولاده، وكيف أصبحت حياته هباء بعد فقده لأمها. ثم تدغدغ أحاسيس القارئ بحقق ياسمين اعدتها النسوة عصرا وتنقل بعضا من أحاديثهن وتشركه في أحوال الجيران والأقارب والحي بكل ما فيه من أسرار وسط رائحة قهوة أمها والقرفة وعبق زهور مصفوفة في قصص على الأسطح. وفي عوالم الطفولة وألعابها وعلاقة الأطفال في المكان وهواجسهم وأحلامهم واكتشافهم للموت وطقوسه. واصفة المدرسة والتعليم القائم حينها على القرآن الذي كان رفيق الإنسان في أحزانه وأفراحه. والنزهات وثياب العيد ورائحة الجلد المنبعثة من حذاء العيد، ورمضان الأطفال وما يعنيه بالنسبة لهم. دون أن تنسى الحديث عن معاناتها كأنثى في مجتمعات ذكورية متسلطة. رحلة ذكريات رائعة بل منام جميل عطره الياسمين وزهر البرتقال...

إلى أن كانت بداية الخروج من القوقعة وانتقالها إلى مدرسة في بيروت ولقائها مع الأنا التي عانت الكبت، والتعرف إلى صديقات جديدات والسينما واكتشاف المشاعر أثناء قراءتها لقصة قيس وليلى، وممارسة حرية محدودة بعيدا عن عين الأهل، وطرح الأسئلة على الذات حول الله، الدين، الموت، الحياة، الحب الخ...&

المدينة والمكان ودورهما

وإذا كانت السيدة يمنى قد أحبت بيروت التي أخرجتها من الشرنقة لكي تنسج ثوبها الإنساني والثقافي والعلمي من خلال كتب لم يقم مقص الرقيب بقطع بعض صفحاتها، والمسرح والمعارض الفنية واللقاء بكبار الكتاب والفنانين. فإنها أحبت باريس أيضا لكونها المدينة الحرية حيث لا يحاسب فيها إنسان الآخر، ولا يُنصِّب أحد نفسه وصيا على قلب الآخر ومشاعره.&

وحديثها عن المدينة مفتاح يكشف العلاقة ما بين الإنسان والمدينة، تلك العلاقة التي كثيرا ما تتحول إلى حوارات لا تنتهي بين الإنسان وذاته. فتتنقل كعصفور على أغصان شجرة في شوارع مدينها التي شهدت مولدها والفاردة ذراعيها على شاطئ المتوسط مودعة الشمس كل مساء والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ (صيدا). حارة حارة، وزاوية زاوية، محددة أصحاب البيوت والطوابق وسكانها. واصفة شوارعها القديمة وحواريها وبلاطها وحجارتها ومحلات أصحابها وأزقتها الضيقة التي تحكي للمارين حكايات الماضي وتنتظر من الأجيال صناعة حكاياتهم لتحكيها لمن بعدهم... دون أن تنسى الفوانيس التي تُشعل ليلا ولا هموم من يُشعلها. مؤرخة لصيدا التي لا يعرفها جيل الأيباد والكومبيوتر مركزة في كل ذلك على حاسة البصر حتى يخال القارئ أنه يرى بأم عينه بل بقلبه تفاصيل المدينة وحركات سكانها وتبدلات مشاعرهم.&

تاريخ وذكريات

ليأتي التأريخ للتطورات السياسية ولجيل ثائر على التقاليد ويريد تغيير المجتمع على كل الأصعدة. وكذلك التأريخ للتغيرات الاجتماعية التي بدأت بالظهور منذ بدء مرحلة الاستقلال. فتعيد ترتيب الأحداث والزمن وضبط عقارب الساعة وهي الطفلة التي أصيبت في قدمها واستشهد بعض رفاقها الطلاب وهم يرفعون مساطرهم في تظاهرة من كل المذاهب والأديان في لحمة وطنية قادتها مديرة مدرستها وتطالب بالاستقلال فتتساءل : « من يا الله الذي سمح لشخصيات وأحزاب أن تتكلم باسمك وباسم أديانك فتفرق بين أبناء الوطن..؟».&

لتنقلنا إلى الجامعة اللبنانية في ستينات القرن الماضي وأجوائها العروبية وأحلام بلا حدود تراود الطلاب حينها في إعادة صياغة الوطن وبناء مؤسساته. لتكون النتيجة كارثية فلا الوطن أعيد بناؤه والمؤسسات غدت أكثر هشاشة مما كانت عليه. « الذي صبوت إلى تغييره لم يتغير بل انتقل من سيء إلى أسوأ وصار بعضنا أعداء البعض الآخر». لتحمل الجميع المسؤولية دون استثناء وتصفهم بإخوة يوسف الذين رموه في البئر...؟&

رفض الاحتلال&

بيروت تلك المدينة التي نعرف ولا نعرف... تُعرِّيها لنا وتعرض تفاصيلها في فترة من الزمن اختلط فيها الحابل بالنابل والأسود بالأبيض فتُشرِّح ما لا يُرى ولا يُسمع، ثم تُقدِّمه للقارئ لحنا موسيقيا يوصل إلى فراديس النضال حيث الالتزام بخط وطني لا يساوم على الثوابت أبدا. إنها الحرب وأهوالها « صرت أقيس المسافة الزمنية بين قذيفتين. ثانية واحدة. ثانية أقصر من المسافة بين الزفير والشهيق، أقصر من المسافة بين دقتي قلب». ثم تتعقد الأمور بالدخول السوري إلى صيدا وأسبابه ومسبباته، ليسقط عقبها برنامج الإصلاح الوطني الذي شكل حلما لكثيرين.

يا لحزيران من عام 1982 واجتياح الجنوب وصولا لبيروت، ودور المثقفين &ومسانتدهم للمقاتلين وسهرهم معهم في المتاريس. كانت أياما عظيمة اختلط فيها الجحيم بإشراقة آمال مع أنه وسط الركام والاحتلال تفقد الأشياء معانيها فتصف قائلة : &

« لقد غاب النورس الأبيض.

ولا ألوان فوق بحرنا الآن.

لا ظلال في سمائنا تتشكل بها الألوان.

غاب الأرجواني والبنفسجي والأزرق.

وحده الرمادي يكتسح الفضاء...».&

فكانت بداية مرحلة الصمود والتصدي لهذا الاحتلال « المدينة المظلمة تشرق بنور آخر. من أين يأتيها هذا النور...! إنه نور العتمة نور السكينة المنطوية على الصمود... نور السحر الذي لا تعود معه الأشياء كما هي، بل تصبح كما نحلم..». ثم الكارثة ووقوع مجزرة صبرا وشاتيلا واجتياح صمت الموت المخيف.

ذكريات تتفتح أمامنا في كل صفحة... وتاريخ لمدينة ألحقت بها مدينة. وما بينهما روح إنسان عاشق للحياة تتأرجح بعنفوان. وخطوط لعبور المستقبل من بوابة الماضي واستعادة لزمن تقول عنه : « أتذكر.. أستعيد زمنا أركض فيه خلف حياة أود أن أعيشها.. أذهب إليه فيهرب مني، يطويني ولا أطويه ».&

&

باريس

التعليقات