منذ سنوات عديدة أطلق عدد من الادباء والمفكرين الأوربيين مقولة موت الرواية. وكان التوقع ان يموت هذا النوع الأدبي كما زعموا لكن كما نرى مازال هذا الفن حاضرا فاعلا في الساحة الأدبية، زد على ذلك ان ثمة من تحول من كتابة الشعر الى الرواية ونجد اليوم ان البعض أيضا حين يصل الى سن التقاعد او يتفرغ من عمله لسبب أو آخر نجده يصدر بعد سنوات عملا أدبيا، سيرة ذاتية او رواية.

هل ما قيل إذن عن موت الرواية حقيقة أو أنه كان قراءة خاطئة لمستقبل الأدب؟

لم يعد هناك مكانا لباخ او رحمانوف، ولا مكان ايضا لهرمان ملفيل أو فوكنر هؤلاء ماثلت مكانتهم الرفيعة في السينما أعمال السوفياتي "تاركوفسكي" الأعمال الشعرية الوجدانية التي لا تريد القول بقدر ما تريد الدخول الى الوجدان وأعماق النفس فتقوم بالتغيير ضاربة جذور "النمط الأصلي" الذي يتصرف على أساسه الإنسان طوال حياته ويقوم بتوجيه منه في أختيار المستقبل.

مانراه اليوم، والمقصد هو الفن الأصيل، أن الفنون منتسبة بهذا الى سلالتها التي ولدت منذ خمسة قرون في أوربا قد وصلت فنيا الى مأزق حرج ربما لا مخرج منه. ومانجده اليوم مما يطلقون عليه اسم فنون هو إما تقليد وإما إبهار وإما هلوسة سريالية جاءت من نفس متعبة ضلت طريقها.

إن المقاييس (ألحساسية) الذي اعتمدها هؤلاء الأدباء والمفكرون هي مقاييس تختلف عن المقاييس التي نراها في أدب وفنون اليوم. إن قسنا بتلك المقايسس ما ينتج اليوم فإننا لن نجد شيئا. مقاييس اليوم هي مقاييس بيع وشراء، مقاييس السوق التي لا روح فيها وما أن ينتهي أؤكلها حتى يتم نسيانها ورميها إلى سلة قمامة. وعلى هذا الأساس فإن فنون اليوم لن يكون لها أثر في عالم المستقبل.

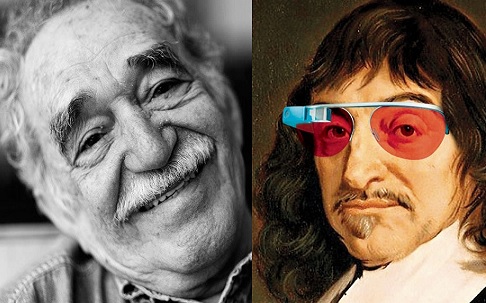

أطلق رينيه ديكارت في الهندسة البعد الثالث وبهذا خلّص الآداب والفنون من السطحية (اليونانية) و (العربية) ومن عوالمها (الهندية) وأصبحت فنونا أقرب الى الحياة والواقع فهي ترى المَشاهد من ثلاثة محاور وتعيّن حقيقته على هذا النحو، الذي من جانب آخر تم التعبير فيها عن العالم الجديد وعلى مدى اربعة قرون وفرّغ فيها الانسان من أجل ذلك روحه ومشاعره؛ ومن هذا الباب أعلن هؤلاء عن موت هذه الفنون لأن ماسيأتي بعد ذلك لن يكون إلا تقليدا وتكرارا للذي أُّشيد وأقيم.

من ناحية أخرى، هناك تضافر بين العلم والفن، وإن الروح العالمية التي انتجت علوم الكوانتم هي التي اوحت لمارسيل بروست بكتابة عمله الكبير "البحث عن الزمن المفقود" أو جيمس جويس في "يوليسس"، وخير تمثيل على ذلك برأيي هو رواية البيدرو باراموا أو لعبة الحجلة – وصلت الرواية اللاتينية التي بدأها سيرفانتس الى نهاية هذا الفن - وكما نرى فإن العلوم مازالت مستمرة وتسحرنا بنتاجها واكتشافاتها التي اصبحت اقرب الى الخيال منها الى الواقع. كانت العلوم قد شرخت العقل الأوربي (العالمي) حين وقف مندهشا أمام ظاهرة الالكترون الذي يتصرف بثنائيته المشهورة الموجي والمادي. ولا تفسير لهذه الظاهرة ولن يتم تفسيرها حتى يتطور العقل البشري الى مرحلة متقدمة قادمة فما انحلال الغرب الا صورة أولى أمام ولادة حضارة أخرى أكثر تقدما. قمة العلوم وفي مرتفعاتها السامقة وقفت وجها لوجه أمام ظواهر عدم التعيين ونظريات الاضطرابات والاحتمالات ونظريات الزمكان ونظريات أخرى تثبت أن الحضور في مكانين مختلفين في وقت واحد متحقق وثابت رياضيا، ثم منذ عامين 2017 استطاعت الفيزياء اثبات العودة إلى الوراء في الزمن والتجول في حقول الماضي.

يبدو أن تلك النظريات الرياضية الكبرى قد انفصلت اليوم عن الواقع وعن روح العقل المعاصر وتمددت في عالم المستقبل، لأن ما تقوله هذه النظريات لن تجد لها تطبيقات في حضارة اليوم. وتبع هذا الانفصال انفصال عروة الفن والعلم، فوقف الفن مقطوعا، لم يجار تؤامه العلم، لقد أفلت يده منه في بداية القرن الفائت، وراح يكرر ما انتج في القرون الخوالي، واليوم يعود الى البذخ في اللوحة، وإجادة تصوير الواقع وتلوينه بالبهجة والإثارة.

أما بالنسبة للشعر فالقمة التي وصل اليها كان في صعوده النهائي في المحور الثالث، إن صح هنا التماثل، وتحرره من الجاذبية ومن عوامل القافية والاعمدة فأصبح حرا لكنه قبض في خلاء الحرية تلك على موسيقى الفضاء وصار يغني باسمها. والسمو الذي وصله الشعر برأيي هو تجاوزه احكام الشعر الذي نبغ فيها رامبو ثم طورها إزرا باوند، نجده في أعمال الأمريكي وليم كارلوس وليمز – هناك ترجمة الى العربية له، ترجمه عبد القادر الجنابي تحت اسم "ماليس شعريا في نظرهم" . ثم توقف فن الشعر في ذلك المكان وراح بحكم نضب الطاقة يهبط ويصبح شعرا عاميا، يوميات عامة الناس –وليس البسطاء منهم – التي لن تضيف لروح الفن شيئا. لقد بدأ الهبوط بقصائد مثل عواء لآلن غينسبرغ الذي فتح هوة أمام المكانة السامية التي وصلها فن الشعر.

ماهي الرواية الفنية؟

ليست هي الحكي، ورصف الحكايا كما نراه في اعمال اورهان باموك او دان براون أو حتى في أعمال ماركيز، ربما هي رصف الحكايا لكن بطريقة ليس هدفها الاخبار والمتعة، وربما هي في مقامها الأعلى متعة، متعة على طريقة المتصوف الذي يجاهد كي يصل إلى الروح الكلية – الى الله – وحين يلقاه ينسى العالم. وهذا الوصول هو تغيير وعبور من النفس الأولى الى النفس الثانية، درجات، وهي للأدب والفن، ولأجل هذا الشأن يُفتح باب التأمل في النفس الثانية.

هي من كلمات. من مجموع كلمات يقرأها القارئ فيخلق لنفسه طريقا يسلكه معها. أما القارئ السامي فيمشي معها ولا يجعلها تمشي معه ومع عناصره النفسية والتي تتكون خبرته منها. وهكذا يتم التخلص من سذاجة "رأيت نفسي في الرواية".

لأن الحياة لم يتم تماثلها بعد في أي شكل من أشكال الفنون. تم الاقتراب منها لكنها لم تتواقع معها. مازال هناك عقد وبدايات ونهايات وابطال وشخصيات تنمو وحوار معقلن وقصة تدفع الفصول للعقدة ثم الى الحل. الحياة ليست كذلك، من خلال النظرة الأولى هي فوضى واضطراب، لكنها منظمة نظاما غريبا بعيدا عن العقل. على الفن أن يلتقط هذه الغرابة ويعبر عنها.

الحامل carrier سيكون القصة- الإخبار عن الحال، لكن القصة لن تكون هي الرواية، هي ما يدفع الرواية كي تصل الى الاذن وإلى النفس. إلا أن ما يحكم التحول ليس القصة ومضمونها إنما الموقف الوجداني مما يحدث وهذا ما خبرناه مثلا في فيلم "المرايا" لتاركوفسكي وهذه النظرة الشاملة للموقف العام الذي لا يقول إلا الصمت النبيل – في الطبل والصفيح يشير غونتر غراس إلى هذا الصمت الفكاهي السامي الذي جمعه في كلمة تصف الحرب العالمية الثانية باشارة إلى أنهم ينفقون الوف السنين كي يبنوا المدن لكنهم ينفقون فقط خمس دقائق كي يدمروها.

وليس المطلوب الدخول الى عالم الصغائر، الذرة وعناصرها المتناقضة لتمثل العالم، إن العالم بين أيدينا لكن ما عكسناه حتى الآن هو انعكاس وحيد، فالنفس تحب، وينتهي الحب بالزواج او الهجر كي تنتهي بعدها الرواية، وأن الواقع مليء بالتعقيد والتناقض وما الحب إلا وجه آخر للكره، وما السلب إلا مقلوب الإيجاب ومعا يتظافر الإثنان لتشكيل الواقع ودفع الصيرورة في شكل متقلب يحمل أكثر من بعد وأكثر من مزاج في آن واحد. وهنا فإن الشك والاحتمال هما من الأسس التي يقوم عليه أي عمل فني فلا وجهة محددة للقصة الفنية ولا وجهة للنية، إنها في العالم الحر الذي يدور.

التعليقات