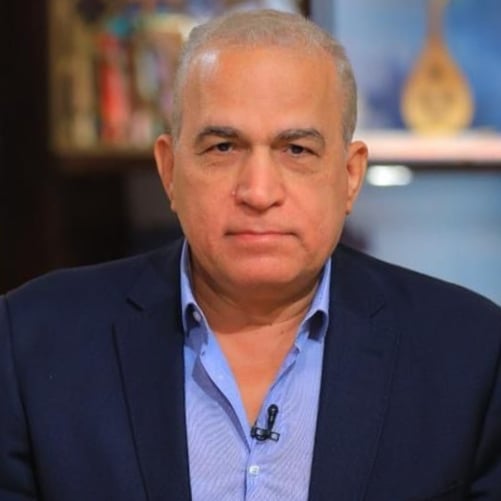

&حمود أبو طالب

كان اليوم الوطني استفتاءً كبيراً لا تنقصه الدقة والموضوعية على معنى الوطن بعد أن أراد أصحاب المشاريع الأممية والأجندات السياسية الخائنة تغييبه، وعملوا على ذلك بجهد جهيد وعمل دؤوب على مدى عقود، لكن شاء الله أن ينتهي ذلك المشروع الخبيث نهاية مخزية تليق برموزه وأقطابه وأتباعه عندما قررت الدولة أنه لم يعد لائقا بها التسامح وحسن الظن مع من أعطتهم فرصاً كثيرة للرجوع عن الخطأ لكنهم حاولوا التذاكي والتمويه والخداع المستمر، كما أن المجتمع لم يعد ذلك القطيع الذي يمضي خلف أي فكرة ملغومة دون تفكير وتمحيص واختبار لمدى صلاحيتها وطنياً وإنسانياً. إنه جيل الانفتاح الفكري، جيل التعليم المتطور، جيل الابتعاث، جيل المختبرات العلمية، جيل نيوم وكاوست وهارفارد وكمبريدج وأكسفورد وليس جيل الدروشة حول الجهلة الذين كانوا يقذفون بالمجتمع إلى الماضي السحيق وهم يرفلون في كل منتجات الحضارة، ويسوقونه إلى الموت وهم يحرصون على كل ثانية في الحياة. ولكن هل هذا يضمن لنا عدم الوقوع في فخاخ مستقبلية؟.

الصدفة التأريخية الرائعة جاءت لنا بقيادة تقوم الآن بإنعاش الوطن وتخليصه من الأوبئة الفكرية التي كانت تتربص بوطن عظيم أنجز أجمل وحدة وطنية في التأريخ الحديث، وتحاول بإرادة غير قابلة للتراجع أن تجعله في مصاف العالم الأول، ولكن ماذا عن المستقبل، ماذا عن الأهم، إذا لم نضع صمامات أمان وطنية غير قابلة للاختراق من قبل الجيوب الكامنة التي تتربص وتتصيد الفرص السانحة لتعيد ضخ فكرها بإلغاء فكرة الوطن وتحويل الشباب إلى كائنات بلا هوية، بل نماذج تنقلب على وطنها وتصادمه.

إن هذه الحقيقة تتطلب بالضرورة مشروعاً وطنياً مستداماً لترسيخ فكرة الوطن وحبه والانتماء والولاء له في عقول وقلوب الأجيال القادمة، ومشروعاً مصاحباً لعدم السماح بإعادة إنتاج كوارث الماضي الفكرية بأشكال وقوالب جديدة. التعليم، الثقافة، الفكر السوي، هي الضمانات لأي مجتمع من الاختطاف أو الانهيار. إنها ليست مكارثية حين نطالب بتطهير الوطن من بقايا البذور الفاسدة التي سممت تربته، بل هو واجب وطني لابد من الاضطلاع به.

التعليقات