«لا تخضع الفنون لقانون الانغلاق والانطواء، وإنما تدخل في حوار هادئ وفاعل من أجل خلق نماذج جديدة صالحة للقراءة بوصفها إبداعات جديدة غير مستهلكة».

(د. أثير شهاب)

لأنها أشهر جائزة في العالم، أعني جائزة نوبل وفرع الأدب منها سيكون بعض الحديث عنه، فهي حلم المبدعين في مجال الأدب الذين يعملون على تقديم عطاءات متكاملة، جهدوا من أجل أن تصافح أعين القارئين، وما أقل سعداء الحظ في هذا الخضم البشري المتلاطم من صانعي وممارسي الإبداع. الشعر وهو العمود الفقري الذي يقوم عليه الكيان الإبداعي القلمي، عندما تذهب جائزة نوبل إلى شاعر/ شاعرة، فهي تشير بكل وضوح إلى أن الشعر لازال وسيظل ممسكاً بالأولوية في ميادين الأدب المتنوعة، فوقته وزمانه لا يحددان بخط نهاية، وليس في مقدور الإنسان أن يقرر المسافة الزمنية له، فهو في أزليته يمثل حاجة إنسانية يتحتم بقاءها ملتحماً ببقاء الحياة الإنسانية على وجه الأرض مكرساً لجمالية روحية في نفس الإنسان، وفي هذا الوقت، وصف المهتمون بالفن الشعري وكيانه الجمالي إلى حد أن الشعر في جمال متنامٍ أبدي، «وأن جمالية هذا العصر المعايشين له تتطلب ما يتطلبه الشعر المستشف الرائي « حيث هو متحرك في حراك دائم يشيّد ويبني، ويفتح نوافذ عدة من أجل أن يسعد ويسر إنسانه، مشاركاً في كل فنونه التي تُدخل البهجة، مواسية ودافعة له إلى التماهي مع مستلزمات الروح في كلمات تحمل المعاني الموجهة إلى التفكر والتأمل باتساع المدركات الذهنية التي هي من خصائص البشر، وما يتعلق بطبيعة الحياة ومعايشتها كما ينبغي لها.

وفي منح وحصول جائزة نوبل 2020 إلى الشاعرة (لويز جلوك) الأميركية التي تخطت العقد السابع من عمرها؛ وذلك نظير ما قدمت من إبداعات شعرية مكنتها من أن تكون في مقدمة المرشحين ممن قدموا العطاءات المتميزة في هذا المجال من أنحاء العالم؛ ما يدل على مكانة الشعر في ماضيه وحاضره ومستقبله، فهو الفن المدلل لدى منتجه ومتلقيه، إذْ يحتاج إلى تعامل خاص من قبل الشاعر الذي تكاملت أداته الفنية المكتسبة مع كينونة الشعر الأصيلة التي أوعزت إليه غير مختار إلى أن يقول الشعر بأمرها، ويرسم ما تشاء عند احتدام أوارها في ذاته، فهو في حالة تدليل لشعره كما يدلل نفسه بمنحها ما تشاء حسب المقدور من المخزون المعرفي المُعد كرصيد تعود إليه وقت الحاجة مع الإكثار ما أمكن منه وفي حدود غير معلومة إلا لصاحبها الذي يفرض عليه واقعه العملي المعاشي ليتمكن من التوفيق بين ما هو فيه شاعر وما يمكنه أن يعيش وأن يجد عملاً يقربه من الشعر، وقد كان من الشعراء في العالم من استطاع أن يسلك مجال التدليل في توجهه إلى العمل القريب من محطات الإبداع وربما التفرغ لشعره ولو كان في ذلك صعوبة عليه، خصوصاً مع الآخرين الذين لا يهمهم من تكون حتى لو عنوة أحياناً؛ لمحاولة النيل من كيان الشاعر ومكانته إذا ما استولى على مساحة جيدة من الساحة الثقافية بفضل ما يقدمه من عمل جميل يجذب الانتباه ويجعل من صاحبة واجهة يُتَمَثّل بها، ولكن الشاعر الحقيقي لا يعير ذلك أيما التفاتة، فهو يمعن في خدمة فنه الذي مكنته موهبته من أن يبدع فيه مبتكراً ومطوراً مفاهيمه للشعر بواسطة القراءات المتعددة والمتابعة والاطلاع، وتنظيم الوقت لتكون علامة الشعر لديه فارقة أبداً.

مهما كانت مشاغل الشاعر فهو في الحقيقة في تفرغ تام لشعره ولو لم يدرك ذلك، لا ينبغي له أن يدرك «فالشاعر لا ينسى الشعر حتى لو كان في مشاغل يظن الناس أنها تصرفه عنه» لكونه يستطيع أن يجعل كل شيء يخدم هاجسه الشعري لإنضاج تجربته وإفساح المجال أمام موهبته وتوسعة الآفاق المعرفية أمامها بالتزود الدائم وعدم التوقف مهما علت مكانته عن التزود؛ لأن المَتْح من المخزون المعرفي ودلقه دون محاولة الاستزادة سيؤدي بالضرورة إلى التلاشي، ولو لم يتوقف حيث يظن أنه يعطي بينما هو يَجْتر إلى أن يصل إلى حالة النهاية، ففي حديثه عن المستقبل وقصيدته يشير الناقد -عاطف عبدالعزيز- إلى أن ما يشار فيه إلى أن الزمن الحاضر والقادم هو زمن الرواية: «ينادون بالرواية غافلين عن ارتباطها الوثيق الذي لا فكاك منه بالشعر، شأنها في ذلك شأن كل فن رفيع، غافلين أيضاً عن أن الشعر ليس محض نوع أدبي، بل هو تلك الروح الغامضة التي تسري في أي عمل إنساني فتمنحه جواز المرور إلى دولة الفن»؛ ولأن الشعر روح فاعلة وذلك لكونه فن يتعامل مع الإنسان على مستواه ليقدم الجميل الذي يميز الشعر عما سواه.

الشاعر لا يقول كنت، لا بد أن يقول هذا أنا فعلاً وليس كلاماًَ، وبرهان ذلك بالعطاءات المتجددة ولو كانت متقطعة وإنما من خلالها يجسد التجاوز للذات والمرحلة، وذلك ليس بعسير على الشاعر الذي يعي أنه شاعر فيعتنى بشعره ويربيه ويرعاه بالوسائل التي لا تنعدم إلا أمام المزيف المغالط الذي يريد أن يلوي رقبة الواقع للتوجه صوبه، وهذا ليس ممكناً، وإنما الممكن يجيء إذا كان الهاجس هو الشعر وما سواه من المكملات التي لابد من الاطلاع عليها، والساحة المتسعة للجميع هي الغربال الذي يسبق المنخل الذي يُبين الأصيل من المزيف، وفي قراءاتي لما ينشر عبر الجرائد/المجلات ورقياً وإلكترونياً نماذج شعرية شبابية لها نكهتها المميزة التي تفرزها عن سواها من المماثلات التي تتكيء على عامل التقليد والمحاكاة بما يشبه البلادة؛ مما يشيء بعدم الجدية وضيق المَمَر المعرفي، وهذ لا ينفي أن «في نصوص الجيل الراهن ما أسميه -كشفا مستتراً- متحققاً في قصائدهم ذات الروح المتوثبة، وهو بحاجة -برأي د. حسن ناظم- إلى اهتمام أكبر وتنويه أهم؛ ذلك الذي نسميه خلاصاً من الحيرة في توصيف الموهبة الشعرية، فهذه الأخيرة لم تعد مطلباً لدى شعراء يفكرون في تحصيل مهارة تقنية، ومعرفة عروضية وغير بلاغية وسوى ذلك من متطلبات (صناعة الشعر)؛ إذ لا تتم دون أن تلم اللغة جسداً وروحاً وذلك ما تمضي إليه بتؤدة قصائد هذا الجيل سريع النضج، سريع الحركة؛ انطلاقاً يكشف فيهم روح الشعر.. ويسري في فروعهم من جديد نسغ الشجرة المذهل».

نوبل 2020 شعرية برهان أن الشعر له مكانته الرفيعة في العالم كفن لا يستغني عنه الإنسان، فهو الرئة التي تزود مكامن العطاءات بحجاتها من ضروريات البقاء الأبدي؛ مما يسر ويسعد الكائن البشري «إذْ تنكشف للشاعر سر العناصر وسحرها وثراء الكون» كنظرة الشاعرة حمدة خميس في الشعر كضرورة أزلية.

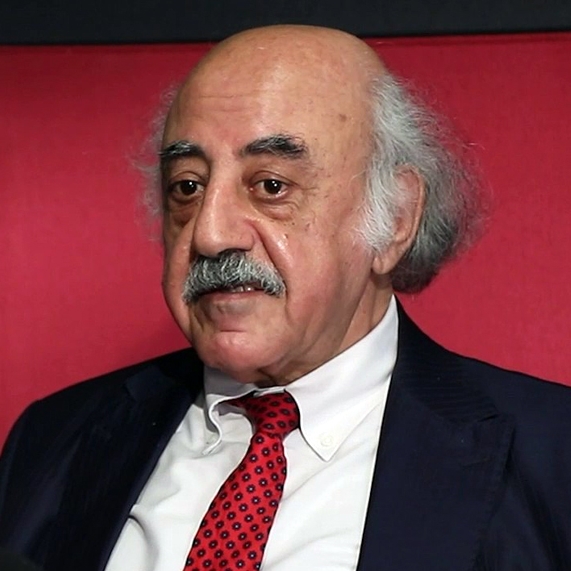

1 الشاعرة لويز جلوك

1 الشاعرة لويز جلوك

التعليقات