ابتهجنا كثيرا لما اختار السائق الطريق القديم عوضا عن الطريق السريع الرابط بين أصيلة وطنجة. فهذ الإختيار يريحنا من السرعة المفرطة، ويتيح لنا التمتّعَ بمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة، وبجمال الشاطئ على المحيط الأطلسي الممتدّ إلى مسافة تقدّر بما يقارب الأربعين كيلومترا. حال خروجنا من أصيلة، اقترح علينا السائق، عبد الرحمان الماجدي وأنا، الإستماع إلى البعض من الأغاني التي كان يعشقها في سنوات شبابه الأولى التي تعود إلى السبعينات من القرن الماضي. وكانت الأغنية الشهيرة "Papa was Rollin Stone" واحدة من تلك الأغاني. على إيقاعات هذه الأغنية، حدثنا عن رحلة على القدمين من الرباط إلى طنجة قام بها برفقة صديق له يعيش راهنا في ألمانيا. في كلّ يوم، كانا يقطعان مسافة تزيد على الخمسين كيلومترا.

عند هبوط الليل ، يستريحان، ويستأنفان السير عند طلوع الفجر. وتلك الرحلة الطويلة أتاحت له ولصديقه إكتشاف جمال المغرب على الساحل الأطلسي، ومنها تعلم الكثير عن معنى الحياة، وعن طبائع الناس من مختلف الفئات والطبقات. فالسفر مدرسة تعلو على أرقى المدارس وأرفعها قيمة،منه يتمرس الإنسان بتجارب تكشف له المستور في ذاته، وفي العالم من حوله. وهذا ما أكد عليه كبار الرحالة في مختلف العصور. وابن بطوطة الذي ساح في الأرض الشطر الأكبر من حياته واحد من هؤلاء. ومن وحي رحلته في سيارة قديمة بصحبة رفيقه الصعلوك الجميل كاسيدي، كتب جاك كيرواك رائعته"على الطريق"، قبل أن يموت وهو في السابعة والأربعين من عمره . وأخبرنا السائق أنه جاء مرة أخرى إلى أصيلة في نهاية السبعينات من القرن الماضي،أي بعد إنطلاق مهرجانها. وكان يقضي أغلب أوقاته في مقهى "الصيادين" حيث يكثر مدخنو الحشيش، ورواة الحكايات القديمة. وذات ليلة ، شاهد جموعا غفيرة من الأوروبيي في ساحة"القصبة"، وجميعهم كانوا ينصتون بكثير من الوجد والإنتشاء إلى فنان الجاز الشهير كايت جاريت الذي سيصبح منذ ذلك الحين واحدا من الفنانين المفضليه لديه. وهو يحب الإستماع إلى معزوفاته البديعة في أوقات الغروب وحيدا أمام كأس شاي منعنع.

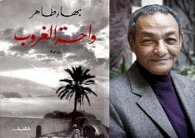

كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر صباحا عندما وضعنا السائق في قلب طنجة التي لم تكن قد إنخرطت بعد في حركة النهار المحمومة التي تستمر إلى ساعة متأخرة من الليل. على جفون البعض من الجالسين في مقهى"باريس"، كانت بقايا النوم لا تزال بادية، وطافحة على الوجوه المتعبة. مع صديقنا الكاتب المسرحي الزبير بوشتي، بدأنا جولتنا في المدينة العتيقة. وجدناها نظيفة، هادئة . مشينا في الأزقة الفارغة إلاّ من أصحاب المحال التجارية التي كانت قد فتحت أبوابها للتو. وبعد أن اقتنى عبد الرحمان الماجدي بعض الهدايا لابنته، عدنا إلى المدينة العصرية عابرين "السوق الداخل" الذي أصبح مرتبا ترتيبا بديعا، فاقدا تلك الفوضى التي كانت تسمه في الماضي. وكان هذ السوق فضاء لإحدى روايات الراحل محمد شكري. وفي هذه الرواية، هو يصف لنا حياة الهامشيين، والنشالين، والمشردين، والمدمنين على الحشيش والمخدرات. كما يتحدث عن رومانسية شباب أوروبا الفار من حضارة العنف والإستهلاك والتوحش الرأسمالي بحثا عن السكينة والطمأنينة في بلدان كانت لا تزال آنذاك محافظة على شيء من البدائية والفطريّة في نمط حياتها. وفي جميع أعمال محمد شكري الأخرى مثل "الخبز الحافي"، و"مجنون الورد"، و"الخيمة"، و"زمن الأخطاء"، و"وجوه"، تحضر طنجة بقوة وجلاء بحياتها الليلية الصاخبة، وبأشقيائها من الجنسين، وب"شطارها"، ومجانينها. فلكأنها الحبيبة التي لم يمكن إهمالها،أو الفرار منها. وقد سمحت طنجة لمحمد شكري بالتعرف على مشاهير الكتاب الذين كانوا يترددون عليها بين وقت وآخر مثل جان جينيه، وخوان غويتيسولو، وتينيسي ويليامز، وبول بوولز، وآخرين. وربما تكون تلك العلاقات مع مشاهير الكتاب قد أوحت لشكري بأن طنجة هي المدينة الأفضل في المغرب كله، فيها يحصل على ما يشاء من دون أن يكون مُجبرا على التنقل والسفر. ثم إن هذه المدينة-أي طنجة- تتمتع بفتنة خاصة تجعلها تبدو كما لو أنها فضاء مليء بالسحر والألغاز والحكايات المثيرة والعجيبة. وربما لهذا السبب كان شكري يحبّ أن يقول: "أعتقد أن لكلّ كاتب مدينة خاصة به... كازابلانكا لمحمد زفزاف... وطنجة لي أنا وحدي ...معها أمضيت عقد زواج كاثوليكي".

ونحن نصعد الطريق باتجاه "البولفار"، توقفنا أمام ما كانت تسمى بـ"دينيس بار" التي كانت الحانة المفضلة للكتاب والشعراء الأمريكيين الذين جاؤوا إلى طنجة أيام زمنها الجميل، أي في الستينات من القرن الماضي عندما كانت لا تزال محافظة على ملامح المدينة الكوزموبولوتية المفتوحة على ثقافات العالم، والمستضيفة لجميع من كانوا ينفرون من الحياة في العواصم والمدن الغربية الكبيرة. في أول زيارة لي لهذه الحانة برفقة محمد شكري أواخر الثمانينات من القرن الماضي، كانت جدرانها مزينة بصور بالأبيض والأسود لإرنست همنغواي، وغريتا غاربو، وإيديث بياف، ومارلين مانرو ، ولمشاهير من الفنانين والفنانات والملاكمين و والرياضيين. وقد أخبرني محمد شكري أن ترومان كابوتي، وتينيسي ويليامز، و جاك كيرواك ورفاقه من "البيتنيكس" الذين صنعوا مجد الأدب الأمريكي بعد الحرب الكونية الثانية كانوا من زبائن هذه الحانة. أما ويليام بوروز الذي أقام طويلا في طنجة، فقد أطرد منها أكثر من مرة قبل أن ينهي رائعته "الغذاء العاري" التي أتاحت له شهرة عالمية واسعة. وقبل ذلك، كان يعيش في طنجة بمظهر مشرد مفلس، وسخ الثياب، يبين الشر والعنف في ملامحه. لذا كان صاحب الحانة الأمريكي يرمي به إلى الشارع كلما حاول الدخول إليها لشرب كأس، أو للقاء صديق. أما الآن… آه الآن ... فقد تحولت حانة الأمجاد الأدبية القديمة إلى مكتبة بائسة تبيع الكتب الدينية الصفراء المحرضة على العنف والتطرف والجهاد المقدس!

قطعنا "البولفار"، لنصل إلى "النجريسكو"، التي كانت الحانة المفضلة لمحمد شكري في التسعينات من القرن الماضي. فيها كان يلتقي زوار طنجة من الكتاب العرب والأجانب. وفيها كان يعامل من قبل صاحبها، ومن قبل النادلين، مثل أمير متوج. وكان يتمتع بتخفيض في تسعيرة كلّ المشروبات التي كان يتناولها. وعلى الجدران ، كانت صورة معلقة في هيئات مختلفة. فهو على هيئة "ساموراي" ياباني برأس محلوق، وعينين مغوليتين، ووجه تسمه قسوة المحاربين. وهو بجانب فتاة شقراء جميلة كانت قد فرّت من بروكسيل بعدأن قرأت"الخبز الحافي" لتعيش معه أشهرا طويلة، غير عابئة برسائل عائلتها الكاثوليكية المحافظة التي كانت تهددها بالحرمان من الإرث إن هي أستمرت في عصيانها وتمردها عليها، مفضلة العيش مع "شيخ متصاب، سكير، ومجنون». وهو مع صحفي من زيوريخ سوف يتزوج في ما بعد من مغربية، وسيصدر كتابا انيقا عن طنجة وعشاقها من الأدباء والشعراء الفنانين. إلاّ أن " النجريسكو" لم تعد حانة، بل تحولت الآن إلى مطعم للوجبات السريعة . على بعد خطوات منه، وجدنا بار"بيلو" على حالته التي عهدناه عليها قبل ما يقارب الأربعين عاما. لا شيء فيه تغير. وحده الجرسون الذي كان شابا، بات على أبواب الشيخوخة، بشعر اخترقه البياض، وبوجه بانت فيها التجاعيد، وبابتسامة تكشف عن أسنان صفرها السوس، فأضحت على وشك الإنتفاء. بحفاوة بالغة رحب بنا الجرسون قائلا: "أنتم لا تتصورون سعادتي في كل مرة أرى فيها واحدا من أصدقاء شكري القدماء... لكن للأسف هم لا يأتون إلى طنجة إلا في الصيف، أما في بقية الفصول فنكون يتامى".

وكان محمد شكري يأتي أيضا إلى حانة "بيلو" ليس فقط بسبب أسعارها المنخفضة، وإنما للإستمتاع بسماع الأغاني القديمة التي كان قد عشقها في سنوات المراهقة والشباب، والتي كان يرددها مع أفراد الفرقة التي كان يصحبها إلى حفلات الأعراس مثل أغاني عبد الوهاب، وأم كلثوم، وفريد الأطرش، ومحمد عبد المطلب، واسمهان، وفيروز، وصباح فخري،وغيرهم. فقد كان شكري مغرما بالموسيقى المغربية والعربية والأجنبية. وكان يحلو له الإستماع إلى السمفونيات الكلاسيكية في ساعات الغروب وهو ممدد على الأريكة في شرفة شقته الصغيرة بالطابق الخامس بشارع البحتري الذي كان شارع تولستوي سابقا. وكان عارفا بتفاصيل حياة الكثيرين من الفنانين. ومرة سمعته يتحدث عن المغنية التونسيّة الشهيرة صليحة في برنامج بإذاعة طنجة. فلما انتهى من حديثه عنها، أجهشت ب بالبكاء من فرط التأثر.

شربنا كؤوسنا ومحمد عبد الوهاب يردد:

إجري إجري إجري وديني قوام وصلني

وصلني قوام وصلني دا حبيب الروح مستني

يا طير يا رايح خذني معاك

هات لي جناح وانا طاير واياك

غادرنا بار"بيلو" بينما كان محمد عبد الوهاب يردّد مقطعا آخر من نفس الأغنية:

الفجر صحا النعسان نور وخلا الكون فرحان

الشمس طلعت نامت وصحيت أنا اللي طول الليل سهران.

ونحن ننزل الشارع باتجاه طنجة السفلى، أخبرنا الصديق الزبير أن الكثير من الفضاءات المحببة لمحمد شكري أختفت. وبار"الدركان" الضيق الذي كانت يرتاده فقراء العتالين، وماسحو الأحذية، وصعاليك المدينة، وقوادو بيوت البغاء السري، واحدا منها. أذكر أنني ذهبت إليه برفقة شكري في شتاء عام 1986. وقتها كنت أعدّ تحقيقا عن طنجة لمجلة"تزايت " الأسبوعية الألمانية. ولما نشرت التحقيق في مجلة "الدستور" التي كانت تصدر في لندن، جاء البعض من مرتادي البار المذكور إلى محمد شكري، وغاضبين هائجين أعلموه بأنهم سيمزقون أوصالي إن أنا عدت ثانية إلى هناك. وقد أخذ شكري تهديدهم ذاك مأخذ الجد.

وفي كل مرة آتي فيها إلى طنجة كان يحذرني قائلا:» إن كنت تنوي العودة سالما إلى ألمانيا فلا تقترب من الدركان أبدا!».

وفي كل مرة آتي فيها إلى طنجة كان يحذرني قائلا:» إن كنت تنوي العودة سالما إلى ألمانيا فلا تقترب من الدركان أبدا!».

البار الآخر الذي إختفى هو بار «مرسيليا». وقد كنا نأتيه بين وقت وآخر للإستماع إلى حكايات صاحبه الهاشمي الذي كان آنذاك قد تجاوز السبعين من عمره، إلاّ أنه كان لا يزال يتمتع بالصحة وبالقوة الجسدية. وكان الهاشمي مُلاكما مشهورا في زمن شبابه. وقد طاف في الكثير من بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل سوريا، ولبنان، وتونس، واسبانيا وإيطاليا. وفي مرسيليا تعرّف على فرنسي كان يملك بارا إختار أن يسميه "بار طنحة". فلما عاد الهاشمي إلى بلاده ، فتح بارا في طنجة، مطلقا عليه إسم"بار مرسيليا". و في حضورنا عنده في المساء،أو في أوقات القيلولة، كان الهاشمي يتفنن في رواية قصص مثيرة عن مغامراته في الملاكمة، وفي عشق النساء. وبصوته الأجش، كان يقول:» لقد عشت حياتي بالطول والعرض... وتذوّقت حلاوة الشقراوات والسمراوات والزنجيات والآسياويات ذوات المؤخرات الصغيرة المدورة.... لذا لم أعد أخشى الموت... بل سأقطع الجسر إلى العالم الآخر وأنا فخور بنفسي وبحياتي".

وأخبرني الزبير أن مطعم "لابارغولا" اندثر مع بقية المطاعم الموجودة على شاطئ الكورنيش. وكان محمد شكري يكثر من التردد على هذا المطعم الذي توفي صاحبه بالسرطان قبل عامين، في فصل الصيف. وأذكر أنني رافقته مرات عديدة إلى هناك قبل أن يصاب بالمرض الخبيث الذي قتله في الخامس عشر من شهر نوفمبر-تشرين الثاني 2003. وقبل الذهاب إل هناك، كنا نمر بالسوق الكبير لنشتري السمك والغلال. فقد كان صاحب المطعم يسمح لشكري بطبخ طبق السمك بحسب طريقته الخاصة كما لو أنه في بيته. وكان ذلك يسعده كثيرا إذأنه يتيح له إبراز مهاراته الفائقة في الطبخ أمام أصدقائه من الكتاب العرب والأجانب . وتبدأ جلسات شكري في هذا المطعم في الساعة الواحدة بعد الزوال. فإن كانت أجواء الجلسة لطيفة، والندماء منسجمين مع جنونه الجميل، فإنها قد تستمر إلى ساعة متأخرة من الليل. وغالبا من تتخللها الطرائف، والقراءات الشعرية، والحديث عن الكتب المعروفة والمجهولة، واغتياب من لم يكن صاحب "الخبز الحافي" راضيا عنهم، أو مستاء منهم.

وكان علينا أن نتوقف قليلا في مطعم "الدورادو"، المفضل لمحمد شكري في كل الفصول. وهو يقدم وجبات مغربية ألذّها السمك أو اللحم المشوي . وفي الثمانينات من القرن الماضي، كان النادل الإسباني كارلوس الشبيه بهامفري بوغارت في فيلم "كازابلانكا" ، يسعد كثيرا بقدوم شكري ، ومعه يحب أن يتبادل الحديث بلغة سارفانتس. وبعد أن تقاعد، ساءت صحته، وتشوهت ملامحه حتى بات شبحا لما كان عليه من قبل، وفي كل مساء، كان يترك شقته في الطابق الرابع للنزول الى الطابق الأرضي حيث يوجد مطعم "الدورادو". وكان النزول يجهده كثيرا. أما الصعود فكان أعسر وأشد. لكنه لم ينقطع عن ذلك حتى النهاية. وكان شكري يتألم كثيرا لمصيره، ويقول لي:» إن أشد مرحلة في حياة الإنسان هي الشيخوخة... ورجائي أن أرحل قبل أن أصبح مثل كارلوس!».

غادرنا مطعم "إلدورادو" ، وقطعنا شارع البحتري حيث توجد العمارة التي كان شكري يقيم في طابقها الرابع. وكانت الشقة ضيقة، إلاّ أن صاحب"الخبز الحافي" لم يشأ مغادرتها حتى بعد أن ترفهت أحواله، وترجمت كتبه إلى لغات كثيرة. وكان يزيّن جدرانها بلوحات أهداها له فنانون مغاربة، وبصور لأصدقائه من أمثال محمد زفزاف، ومحمد برادة، ومحمد بنيس، وجان جينيه، وتينيسي ويليامز، وألبرتو مورافيا. وفي السنوات الأخيرة من حياته، أصبح صعود المدارج الخمسة يرهقه كثيرا، مجبرا إيّاه على التوقف بعد صعود بضع درجات ليستردّ أنفاسه. ومرة هاجمه فتيان في ساعة متأخرة من الليل. ومنذ ذلك الحين،أصبح يطلب من مرافقيه في السهرات إيصاله إلى مدخل العمارة. ورغم أنه كان قد قارب سن السبعين، فإنه رفض الإقلاع عن عاداته القديمة، مُتحديا المرض، ومتاعب الشيخوخة الزاحفة بضراوة. وحتى النهاية ظل حريصا على المحافظة على نمط حياته الماضية،أيام كان يخلط النهار بالليل، والليل بالنهار. وربما لهذا السبب كان ينفر من الزواج، مُفضّلا أن يعيش متحررا من كلّ القيود. ومنذ وفاة والدته في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، قطع كلّ صلاته بالعائلة ليعيش متوحدا بنفسه، بعيدا عن كل المجموعات سياسية كانت أم ثقافية، منُصرفا إلى حياته الماجنة انصرافا يكاد يكون كليا، مكتفيا بما كان يسميه ب"عائلتي الخاصة". وتتكون هذه العائلة من خادمته فتحية التي كان يكنّ لها ودّا كبيرا ، ولا يبخل عليها بالمساعدة في أوقات الأزمات، ومن الكلب جوبا، ومن سنجابين، وسلحفاة، وكناري كان يوقظه كلّ صباح بزقزقاته البديعة.

تخليدا لذكراه، ولعمله الأول الذي رسم فيه صورة آسرة لطفولته الشقية، أصبح المطعم الذي دأب محمد شكري على ارتياده في السنوات الأخيرة من عمره لقربه من العمارة التي يقيم فيها، يسمى "الخبز الحافي". جدرانه مزينة بصور لمحد شكري بصحبة العديد من أصدقائه الأوفياء من المغاربة والعرب والأجانب. وجميع هذه الصور كانت من اختياره عندما شعر بقرب رحيله إلى العالم الآخر. شربنا كؤوسا حبا له مبدعا وصديقا عزيزا ، ثم غادرنا مطعم "الخبز الحافي" بينما كان صوت فيروز ينساب ناعماً مُردّدا:

"سلّملي عليه

وبوّسلي عينيه

إنتا يللي بتفهم عليه"

التعليقات