الطب البيطري هو العلم الذي يهتم بتشخيص وعلاج ومكافحة الأمراض، التي تؤثر على صحة الحيوانات الأليفة والبرية، والوقاية من انتقال أمراضها إلى البشر، لذا فإن لهذا التخصص أهمية كبيرة في حماية البيئة وسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني، من خلال المراقبة وإعطاء اللقاحات، للحفاظ على صحة الحيوانات المنتجة للغذاء، ومعالجة كسورها وجروحها وأوبئتها.

ومثلما للطب البشري فروع وتخصصات فإن الشيء ذاته ينطبق على الطب البيطري، فهناك بيطريون متخصصون في علاج الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والأرانب والدواجن والطيور (هم الأكثر عدداً ويمارسون عملهم من خلال عيادات خاصة أو مستشفيات متخصصة داخل المدن)، وبيطريون متخصصون في علاج الماشية (هؤلاء عادة ما يزاولون عملهم في المزارع ويعالجون الخراف والأغنام والخيول والحمير)، وبيطريون متخصصون في متابعة ومراقبة الزواحف والبرمائيات والقوارض والقرود لأغراض علمية واستكشافية، من خلال المختبرات والمعامل، علماً بأن الطب البيطري يشمل علم التشريح المجهري والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم الأمراض المشتركة وعلم الأمراض المعدية والوبائية، وعلم أمراض الدواجن.

تاريخياً انصبّ اهتمام الطب البيطري ابتداء على علاج أمراض الخيول والبغال لأهميتها في الحروب، قبل أن تتوسع الدائرة وتشمل علاج القطط والكلاب والطيور، للاستفادة منها في إجراء التجارب العلمية المؤدية إلى اكتشاف اللقاحات على نحو ما فعله العالمان لويس باستور، وروبرت كوخ، وهو ما أسهم في تطور الطب البشري، أما كلمة بيطرة وبيطري فهي مشتقة من الفعل يبيطر أي يعالج بالشق وقيل إنها معربة من أصلها اليوناني iatrike أي التطبيب، فكان يقالiposs iatrike بمعنى تطبيب الخيول، لأن المحاولات الأولى في ممارسة علاج الحيوانات انصبت على الخيول لأهميتها الاقتصادية والحربية كما قلنا.

ويقال إن أول من مارس الطب البيطري هم قدماء المصريين في عام 2000 قبل الميلاد طبقاً لأوراق البردي، التي اكتشفها العالم الأثري «فلندس بترس» عام 1889 بمحافظة الفيوم، وكانوا يسمونه «الصائن»، ويطلقون على من يزاوله اسم «البياطرة»، وأن أول مدرسة للطب البيطري افتتحت بمدينة ليون الفرنسية سنة 1861م.

ويحفل التاريخ العربي- الإسلامي بالكثير من الكتابات والمؤلفات في مختلف فنون البيطرة، لأن الحيوان كان عماد حياة المجتمع آنذاك، ومصدراً للطعام واللباس ووسيلة للتجارة والتنقل وأداة من أدوات الحرب والرياضة، وكذا الحال بالنسبة للهنود، الذين اهتموا بهذا التخصص منذ زمن إمبراطورهم «أشوكا»، الذي حكم في الفترة من عام 273 إلى عام 232 قبل الميلاد.

وتعتبر مصر في مقدمة الدول العربية، التي اهتمت بالطب البيطري منذ عهد محمد علي باشا، حينما اضطر إلى إنشاء أول مدرسة للطب البيطري بمدينة رشيد سنة 1827، بعدما انتشر وباء قضى على كثير من البقر المستخدم في تبييض الأرز الخاص بالجيش المصري.

ومذاك شهدت هذه المدرسة تطورات متلاحقة سوى لجهة المنهج أو لغة التدريس أو شروط القبول، كما شهدت انتقالها من رشيد إلى «أبوزعبل» فإلى إسطبلات شبرا فإلى العباسية فإلى القصر العيني، ثم إلى الجيزة في عام 1912، ناهيك عن تغير تبعيتها من مصلحة الصحة بوزارة الداخلية إلى وزارة الزراعة فإلى وزارة المعارف فإلى الجامعة المصرية سنة 1935م.

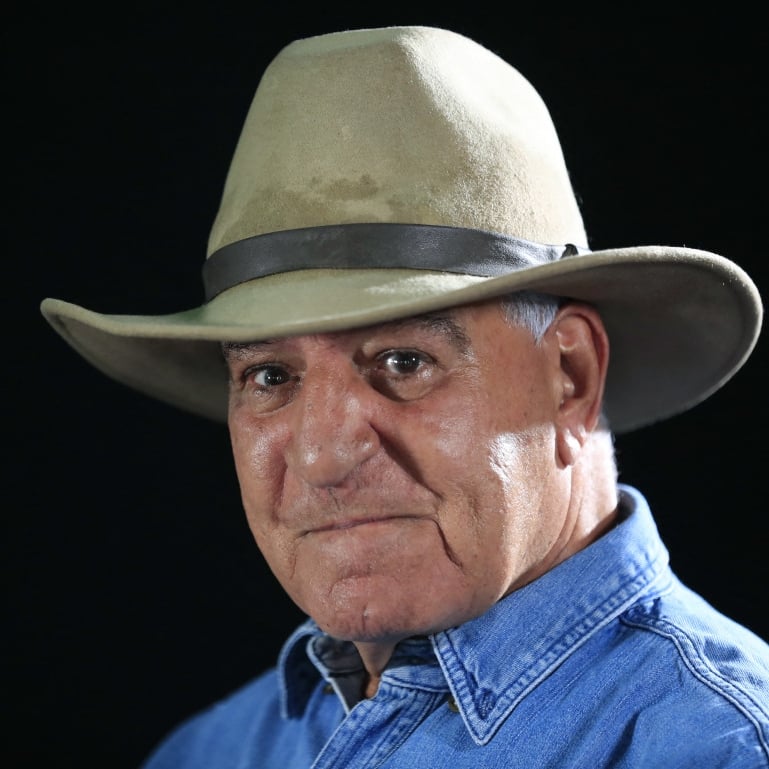

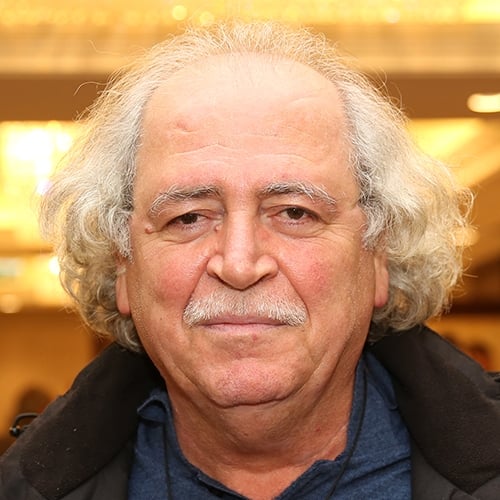

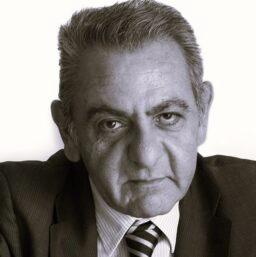

كانت هذه المقدمة توطئة للحديث عن أحد أبناء البحرين ممن دخل تاريخ وطنه كأول طبيب بيطري، وربما كان أيضاً أول طبيب بيطري في منطقة الخليج العربي بأسرها، والإشارة هنا إلى الدكتور أحمد الأمير، الذي بدأ ممارسة مهنة الطب البيطري قبل أكثر من نصف قرن ولا يزال يمارسها إلى اليوم، من خلال عيادته الخاصة الصغيرة بمنطقة البديع، على الرغم من دخوله العقد التاسع من العمر، فما هي حكايته؟ وكيف وأين درس تخصصه؟ وما هي الظروف التي مر بها والطرائف العالقة بذاكرته؟ نحاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة وغيرها، مستندين إلى مقابلة يتيمة، أجراها معه محمد العمري، ونشرت في جريدة الأيام البحرينية (2023/11/22 ) مع إضافات وتفاصيل من مصادر أخرى متفرقة.

ولد الدكتور أحمد محمد الأمير في العقد الثالث من القرن العشرين لأسرة معروفة باشتغالها في الزراعة، وتعود جذورها إلى الهفوف بإقليم الأحساء من المملكة العربية السعودية، وتمكن من إنهاء دراسته الثانوية بنجاح في مدرسة المنامة الثانوية.

وقتها وكأي شاب في مقتبل العمر راودته فكرة دراسة الطب البشري، بسبب المكانة الرفيعة للأطباء في المجتمع، لكن يبدو أن ظروفه الاقتصادية آنذاك حالت دون تحقيق طموحاته، إذ إن دراسة الطب البشري كان يستوجب السفر إلى الخارج لعدم وجود الكليات المتخصصة في البحرين أو الدول الخليجية المجاورة في تلك الفترة، وعليه قرر الأمير أن يدخل سوق العمل بُعيد تخرجه من الثانوية في عام 1956، فالتحق للعمل كمدرس في إحدى المدارس، التي كانت تتبع شركة نفط البحرين (بابكو)، وظل يقوم بالتدريس فيها على مدى سنتين ونصف السنة، ونجح خلال هذه الفترة في ضغط مصاريفه والتقتير على نفسه، سعياً وراء توفير ما يلزم من المال لبدء مشواره الدراسي الجامعي.

في نهاية خمسينيات القرن العشرين وصل الأمير إلى بغداد برفقة صديقه عيسى عباس السماك، وهما عازمان على الالتحاق بكلية الطب في جامعة بغداد لدراسة الطب البشري، لكنهما غيرا قناعتهما هناك، وقررا معاً دراسة الطب البيطري، الذي كانت جامعة بغداد قد افتتحت لها كلية مستقلة سنة 1955.

يقول الأمير في حواره مع «الأيام» إن السبب الذي دفعه مع زميله السماك إلى الالتحاق بهذه الكلية بديلاً عن كلية الطب البشري هو عدم وجود أي طبيب بيطري في البحرين آنذاك، مقابل عشرات البحرينيين المتخصصين في الطب البشري، وهذا صحيح، حيث كان البحرينيون قبل دخول الخدمات البيطرية إلى بلادهم، يعالجون حيواناتهم المريضة، ولا سيما الحمير التي كانوا يعتمدون عليها في التنقل، وجر عربات المؤن وبيع الكيروسين والمياه ونقل القمامة والمخلفات، باستخدام الأعشاب والطب البديل.

لاحقاً وتحديداً بعد تدشين الخدمات الطبية في البحرين بافتتاح «مستشفى النعيم» بالمنامة في عام 1932 صاروا يصطحبون حيوانهم المريضة أو المصابة للعلاج في هذا المستشفى، لكن حيواناتهم كانت غالباً ما تموت، على الرغم من اجتهاد الأطباء بمستشفى النعيم في إنقاذها، بسبب عدم مقدرة الطبيب البشري على تقديم الخدمات البيطرية كما يجب. وهكذا عاد صاحبنا إلى البحرين في عام 1967 مكللاً بدرجة البكالوريوس في الطب البيطري، ومبتهجاً بكونه أول بحريني يدرس هذا التخصص في جامعة بغداد ويتخرج منها بنجاح.

خطوته التالية كانت الالتحاق بالعمل في قسم الخدمات التابع لدائرة البلديات التي كانت من أوائل المرافق الرسمية، التي أنشئت في البحرين منذ عام 1920، بهدف الحفاظ على صحة ورفاهية السكان وتنظيم حياة المواطنين والمقيمين الصحية والوقائية والقيام بأعمال الكنس ورفع القمامة، وغيرها من المهام كتنظيم الأسواق وتسوية الشوارع وترقيم المنازل ومراقبة المذابح وتوحيد الأوزان والمقاييس وشق جداول صرف مياه الأمطار.

ومن حسن حظ الأمير أن عودته إلى البحرين تزامنت مع إنشاء دائرة البلديات لقسم صغير مستحدث خاص بتقديم الخدمات البيطرية، كان مقره في الحديقة المائية بمنطقة «القفول» من العاصمة المنامة.

في ذلك المقر الصغير والمتواضع راح الرجل يمارس تخصصه البيطري بحماس، وأمضى فيه بضع سنوات من شبابه قبل أن تتوسع الخدمات البيطرية تدريجياً، ويتم نقل المقر إلى منطقة «البديع»، تحت اسم «المستشفى البيطري».

في سنة 1969، وبسبب تفانيه في عمله وتقديراً لجهوده في تأسيس الخدمات البيطرية الحكومية في البلاد، تم إرساله في بعثة حكومية إلى أسكتلندا من أجل مواصلة دراسته العليا والتخصص في علاج أمراض حيوانات المناطق الحارة، وهناك كرر الأمير ما فعله سابقاً في بغداد، فدرس واجتهد حتى أكمل برامج التخصص ثم عاد إلى البحرين، ليكمل مشواره الوظيفي في السلك الحكومي، واستمر كذلك إلى منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، حينما واتته فرصة العودة مجدداً إلى مقاعد الدراسة، حيث وقع الاختيار عليه للذهاب في بعثة دراسية جديدة إلى مدينة ليفربول البريطانية لمدة عامين ونصف العام، من أجل التخصص في «جراحة الحيوانات».

وفي أعقاب عودته من ليفربول استمر يعمل في الخدمات البيطرية الحكومية لفترة قصيرة انتهت بحصوله على التقاعد من العمل الحكومي في عام 1980. وعلى أثر ذلك قرر الأمير أن يواصل العمل الذي أحبه وأفنى فيه سنوات عمره، لكن من خلال عيادة خاصة افتتحها بمنطقة «البديع».

كثيرة هي الحكايات والطرائف والمفارقات، التي تختزنها ذاكرة صاحبنا من مشواره الطويل في علاج الحيوانات والتعامل مع أصحابها من مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الشخصيات الكبيرة، ومنها أنه قبل سفره إلى أسكتلندا في أواخر الستينيات، تفاجأ في أحد الأيام باستدعائه من قبل الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة للإشراف على معالجة زوج من الفهود من فصيلة الشيتا المفترسة، كان قد تلقاهما كهدية.

يقول طبيبنا إنه توجه إلى قصر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، فتفاجأ أن المطلوب منه أولاً هو نقل الفهود من قفصها إلى مكان دائم مخصص لها، نظراً لأن كل من تمت الاستعانة بهم من أطباء بيطريين رفضوا القيام بالعملية خوفاً من تلك الفهود المعروفة باسم «النمر الصياد»، ويضيف (بتصرف): توجهت إلى الفهود، وباشرت عملية تخديرهم في البداية كي أمهد الطريق للدخول إلى قفصهم، ونقلهم بعد ذلك إلى مكانهم الجديد، في الوقت الذي هرب فيه جميع من كان حاضراً خوفاً من أن تستيقظ الفهود من التخدير وتصطادهم انتقاماً.

ويخبرنا الأمير أنه بعد عودته من أسكتلندا زار الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة للسؤال عن أحوال تلك الفهود، فعلم أنها ماتت، وتذكر أن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مازحه يومذاك بقوله إن الفهود ربما ماتت بسبب خوف الأطباء البيطريين من تقديم الخدمات اللازمة لها.

ومن الحكايات الأخرى العالقة بذاكرة أحمد الأمير من تلك التي رواها في حواره مع صحيفة الأيام أنه استدعي ذات مرة لإخراج فرس سقطت في إحدى القنوات الزراعية بمنطقة «الجسرة»، فنجح في إخراجها، لكن تبين له بعد الفحص أنها تعاني من كسر في أعلى الرجل، وأنه لا بد من عملية البتر.

يقول الأمير إن صاحب الفرس رفض الفكرة وأصر على الرفض قبل أن ينصاع مضطراً، ويضيف أن صاحب الفرس استدعى لاحقاً طبيباً بيطرياً أجنبياً ليطمئن على صحة التشخيص والعملية، فكان أن دهش الأخير، وأثنى على إنجازي وكافأني بإعطائي سماعته الطبية كهدية تقدير رمزية.

وتتوالى حكايات الأمير مع علاج الحيوانات الأليفة، فيخبرنا بقصة الكلب، الذي فقد صاحبه الوعي أثناء عملية جراحية للحيوان، وملخص الحكاية أن أحدهم جاء بكلبه إلى الدكتور الأمير طالباً منه إعطاء الكلب مضاداً حيوياً بناء على توصية طبيب آخر كان يعالجه، يقول الأمير إنه رفض الطلب، وأصر على أن يفحص الكلب بنفسه قبل إعطاء المضاد، فتبين بعد الفحص أن الحيوان مصاب بمرض الكبد الوبائي وأنه في حالة ميؤوس منها.

لم يصدق صاحب الكلب، وشكك في تشخيص الأمير، وكي يثبت الأمير أنه مصيب في تشخيصه اقترح أن يجري عملية للكلب مجاناً بحضور صاحبه، لكن الأخير سقط مغشياً بمجرد أن شاهد عملية فتح بطن الحيوان، الأمر الذي أربك الأمير، حيث كان عليه الاستمرار في العملية من جهة، والاهتمام بالرجل المغمى عليه من جهة أخرى. وبعد أن استيقظ من إغمائه، وشاهد بأم عينه حجم الكبد المتضخم ثلاثة أضعاف وافق على حقن كلبه بحقنة الموت الرحيم.

التعليقات