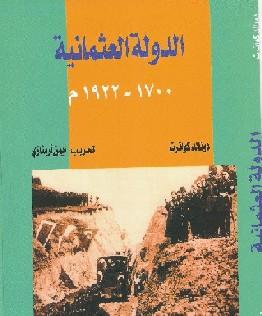

تأليف المؤرخ الأمريكي دونالد كواترت

ترجمة أيمن أرمنازي، مكتبة العبيكان، الرياض 2004

عرض وتحليل د. إسماعيل نوري الربيعي: شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، نزوحا واسعا من قبل قبائل شرق الأناضول نحو المناطق الحدودية المتاخمة للدولة البيزنطية. وكان لعامل الضغط من قبل  الزحف المغولي دوره البالغ في توجه القبائل البدوية التركية، والتي تطلعت للاستقرار و العمل في المجال الزراعي، محاولة الاستفادة من تواجد مناطق الثغور، والتي تم تقسيم الأراضي فيها على الجنود المرابطين على الحدود، الذين كان يطلق عليهم لقب (( غازي)) أو (( آلب)) بالتركية، حيث استند نظام الملكية فيها إلى التوريث. هذا بالإضافة إلى توجه الكثير من الباحثين عن موارد العيش، في ظل الصراعات الناشبة التي كانت تعصف بالمناطق الشرقية من الأناضول. وكان للتطور السياسي الذي راح يتبدى في الحياة التركية، دوره البالغ في تنظيم العلاقات القبلية، والتي كان لها الدور البارز في خلخلة الأوضاع في الدولة البيزنطية، تلك التي نال منها الوهن والضعف، باعتبار حالة الصراع الداخلي، والذي برزت آثاره من خلال دور المرتزقة وحالة العداء التقليدي بين الإغريق واللاتين.

الزحف المغولي دوره البالغ في توجه القبائل البدوية التركية، والتي تطلعت للاستقرار و العمل في المجال الزراعي، محاولة الاستفادة من تواجد مناطق الثغور، والتي تم تقسيم الأراضي فيها على الجنود المرابطين على الحدود، الذين كان يطلق عليهم لقب (( غازي)) أو (( آلب)) بالتركية، حيث استند نظام الملكية فيها إلى التوريث. هذا بالإضافة إلى توجه الكثير من الباحثين عن موارد العيش، في ظل الصراعات الناشبة التي كانت تعصف بالمناطق الشرقية من الأناضول. وكان للتطور السياسي الذي راح يتبدى في الحياة التركية، دوره البالغ في تنظيم العلاقات القبلية، والتي كان لها الدور البارز في خلخلة الأوضاع في الدولة البيزنطية، تلك التي نال منها الوهن والضعف، باعتبار حالة الصراع الداخلي، والذي برزت آثاره من خلال دور المرتزقة وحالة العداء التقليدي بين الإغريق واللاتين.

كان العثمانيون يحصدون ثمرات بناء أجهزتهم ومؤسساتهم الإدارية، حيث لعب العلماء دورا بالغا في إرساء التقاليد الإدارية والثقافية، والتي كان لها الأثر البالغ في تنامي وتوسع النشاط الاقتصادي في مناطق الأطراف الحدودية الغربية المتاخمة للبيزنطيين. ومن هذا الواقع فإن حالة من الاختلاط راحت تبرز ملامحها في المنطقة، لا سيما على صعيد محاولة البعض من الأفراد الإفادة من حالة الجهاد التي كانت تصبغ المنطقة، حيث برزت العديد من التجمعات للدراويش، والذي راحوا يفرضون أفكارهم على المنطقة، حتى كان الاختلاط في الأفكار، لتبرز المزيد من المبالغات والتي تتقاطع مع روح العقيدة الإسلامية. لكن هذا لم يكن ليؤثر على طبيعة العلاقة القائمة بين المسلمين والنصارى القاطنين في المنطقة. حتى أن الكثير من العناصر النصرانية كانت قد اعتنقت الإسلام، بإرادة ذاتية ونتيجة للظروف المحيطة، لا سيما على صعيد محاولة الخلاص من الجزية، بالإضافة إلى المكانة الإدارية المميزة التي تبدت بها السلطة العثمانية في تلك المناطق، والموقع الخاص الذي حظي به البعض من النصارى من قبل الحكام. وإذا كانت الإشارات تترى من قبل البيزنطيين حول عملية تحول الكثير من النصارى للإسلام خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر. فإن الواقع كان يشير إلى أن حركة الفتوحات العثمانية النشيطة، كان لها الدور الأهم في توطين العناصر التركية في تلك المناطق، و حالة الهجرة الواسعة من مناطق القتال، ومن هذا برزت حالة الاختلال في نسبة الوجود السكاني. لكن التطورات اللاحقة والتي برزت خلال القرن الخامس عشر كانت قد شهدت زيادة واضحة في تحول النصارى للديانة الإسلامية في أعقاب رسوخ الدولة العثماني وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن هذا فإن المؤرخ التركي محمد فؤاد كوبريلي، يخلص إلى نتيجة مفادها أن القرن الرابع عشر قد تميز باعتماد تأسيس الدولة العثمانية على العناصر التركية الصافية، أما دور العناصر الأجنبية فلم يبرز إلا خلال القرن الخامس عشر، بعد أن تمت سيطرة العثمانيين على منطقة البلقان. ( كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، ص 136)

يقف المؤرخ الأمريكي دونالد كواترت متأملا عند الأثر العثماني في الثقافة الأوربية. من خلال ترصده للقيمة الثقافية التي أبرزتها صورة العثماني في الوعي الجمعي الأوربي، عبر جملة من المواقف التاريخية، والتي يتصدرها، مشهد الصدام المباشر بين ثقافتين، إسلامية قوامها الجهاد والفتح ومقارعة الآخر في دار الحرب، بل وسعي البعض من القادة العثمانيين، نحو الاستعانة بالعناصر القاطنة في البلقان، من خلال استحداث نظام (الديو شيرمة) ضريبة الغلمان والقائمة على انتقاء الصبيان ذوي الينية الجسدية القوية في المناطق المسيحية والعمل على تدريبهم بطريقة خاصة، كانت المهاد الذي تم من خلاله تأسيس الجيش الإنكشاري صاحب الدور البالغ في انتصارات الدولة في حروبها، ويعود جذر هذا النظام إلى أيام السلطان بايزيد الأول ومراد الأول. ومن واقع التهديد المباشر الذي أحدثه العثمانيون على الحدود الأوربية، فإن صورة نمطية باتت تتشكل في العقل الأوربي حولهم، حتى تم تصوير العثماني، بصورة تنم عن الوحشية والسادية وحدة الطباع، لكن الواقع كان يشير إلى تطلع الأوربيين للاقتباس عنهم، بدليل الاعجاب الكبير الذي أبداه الكثير من كبار مفكري أوربا بالإدارة العسكرية والمدنية للعثمانيين، مثل ميكيافيلي وبودان ومونتسكيو، لكن مثل هذه الإشادة، ظلت تدور في فلك النخبة، والتي أرادت أن توصل صوتها إلى النخبة الأوربية الحاكمة، من خلال إمعان دور المقارنة غير المباشرة. فيما تعززت صورة العداء للعثمانيين الذين تم تصويرهم بالوحشية والدموية، والإفراط بالشهوانية عبر التركيز على قصور الحريم السلطانية.

استطاع العثمانيون أن ينهجوا أسلوبا مرنا في تعاملهم مع عموم التركيبة السكانية في منطقة غرب الأناضول، حيث عمدوا إلى التفاعل الحي مع عموم السكان من دون الوقوف عند الانتماء الديني أو الطبقي. فيما كان للموقع دوره الفاعل في تفعيل مجال اللقاء مع المزيد من العناصر الإثنية، لا سيما وأن منطقة البلقان كان لها الإسهام الأكيد في تلاقح العثمانيين مع العنصر البشري الذي يقع على بوابة أوربا.

إن الغنى الذي تمتعت به المناطق الزراعية التابعة للإمبراطورية الببيزنطية، وحالة الزحف الكبير من قبل القبائل التركية نحو مناطق الأناضول، والاختلاف الديني، كانت بمثابة العوامل المساعدة في نشوب الصراع المباشر بين البيزنطيين والسلاجقة، حتى كانت معركة مانزكرت عام 1071ميلادية، والتي أسفرت عن انتصار قوات ألب أرسلان بمساعدة جموع القبائل التركية، ومنذ هذا التاريخ، كان الباب قد فتح أمام هجرة القبائل التركية نحو المنطقة. وحتى القرن الخامس عشر، برزت المزيد من النتائج التي كانت تشير إلى تحول منطقة الأناضول من الصبغة البيزنطية إلى التركية. باعتبار الفوضى والضعف الذي نال من البيزنطيين جراء الصراعات الداخلية، وحالة الصراع والتنافس مع الجمهوريات التجارية الإيطالية، والتي أشارت في النهاية إلى تفوق الأخيرة، بالإضافة إلى تعرض العاصمة القسطنطينية في النصف الأول من القرن الثالث عشر، لزحف القوات الصليبية لتخلق الفوضى والاضطراب، وليكون لها الدور الأهم في تفكك بنية الدولة. يضاف إلى ذلك ظهور موجة المد العسكري الهائل من قيل المغول، والذي كان له الدور الأهم في هجرة المزيد من القبائل التركية نحو الجهات الغربية.

على الرغم من قوة العامل الديني، إلا أن العثمانيين تمكنوا من الحصول على الموقع المتميز في المنطقة، عبر توطيد أواصر العلاقة مع نصارى المنطقة، حيث لم تتردد قبيلة عثمان من التحالف مع النصارى في رفد قواتهم المقاتلة، والعمل على الحصول على غنائم الحرب. بل أنهم لم يترددوا من قتال المزيد من القبائل التركية مثل القرمان والكرميان والتيموريين. وبحلول النصف الثاني من القرن الرابع عشر، قيض للعثمانيين من توسيع مجال نفوذهم على المنطقة الأوربية من الجهة المقابلة لمضيق الدردنيل، مما كان له الأثر الأبرز في استقطاب المزيد من القبائل التركية، من أجل الحصول على الأراضي التي تتيح لهم الإفادة من رعي قطعان ماشيتهم فيها.

قيض للعثمانيين في عهد أورخان 1324-1362، من تحقيق أبرز الانتصارات العسكرية، حيث شهد عهده فتح مدينة بورصة عام 1326، لتصبح عاصمة لهم، ليعقبها في افتتاح المزيد من المدن مثل؛ نيقية، أنقرة، غاليبولي، وصولا إلى فتح أدرنة عام 1361، لتصبح العاصمة ومركز انطلاق العمليات الحربية للتوسع في البلقان. ولم تقل جهود مراد الثاني 1421-1444 شأنا في مجال الفتوحات، حيث تكمن من فتح أزمير والسيطرة على صربيا عام 1439، وصولا إلى معركة فارنا عام 1444، والتي أبرزت مدى قوة العثمانيين، حتى باتوا يمثلون التهدد الذي لا يمكن اغفاله بالنسبة للأوربيين. أما الحدث الأهم فكان قد تبدى في فتح القسطنطينية عام 1453، على يد محمد الثاني 1451-1481، والتي مثلت قمة المجد العثماني.

كان العثمانيون قد توجهوا نحو تقديم جانب الابتكار العلمي، حتى كانت المفاجأة البارزة والتي تمثلت في المدافع العملاقة، وبناء سفن خاصة، تم نقلها عبر البر، ونقلها إلى بحر مرمرة، كي تسد طريق الدردنيل، وعمد إلى إنشاء قلعة روملي حصار من أجل السيطرة على مضيق البوسفور.

توجه محمد الفاتح نحو اتمام الفتوحات العسكرية في بلاد البلقان، فكان الاستكمال لفتح بلاد الصرب 1459، والمورة 1460، ورومانيا 1462، وألبانيا 1463-1479. و البوسنة والهرسك خلال الأعوام 1463-1465، وحارب المجر 1476، وفتح طرابزون سنة 1461. ولم تتوقف طموحات الفاتح عن القسطنطينية، بل تطلع نحو روما، ليجهز أسطولا توجه به نحو مدينة أوترانت التي فتحها عام 1480. ليجعل منها نقطة انطلاق للزحف نحو روما، لكن الوفاة عاجلته عام 1481، ليحتفل البابا بهذا الخبر، بعد أن داهمه الخطر في عقر داره.

نعود إلى تضافر العوامل التي ساهمت في بروز القوة العثمانية، حيث الزحف الصليبي الذي هدد البيزنطيين في عقر دارهم خلال أحداث 1204، والفوضى التي نالت من صربيا وبلغاريا في أعقاب سقوط النظام الإقطاعي خلال الفترة 1350- 1450.، وانتشار مرض الطاعون عام 1348، والذي كان له الدور البالغ في انهيار المدن فيما كان للمصاهرة السياسية دورها البالغ في تقدم الخطوات نحو استقرارهم في المنطقة وتعزيز علاقاتهم السياسية مع القوى السياسية في المنطقة. فقد عمد السلطان أورخان إلى مصاهرة كنتاكوزن الساعي إلى عرش بيزنطة، وأقدم السلطان مراد الأول للزواج من ابنة ملك بلغاريا، وتزوج بايزيد الأول من إبنة ملك صربيا. ولم يتوقف أمر الزواج السياسي على انتقاء الكيانات السياسية المسيحية، بل أن التطلع نحو توثيق عرى العلاقة كان يتوجه نحو بعض الإمارات الإسلامية، حتى صاهر مراد الأول أمير كرميان، وتزوج بايزيد الثاني من أسرة ذي القدر. والواقع أن العثمانيين سعوا بكل جهدهم نحو تكريس مجال الحكم الذاتي، مما كان له أثره البالغ في تطمين مصالح القوى التي انضوت تحت سيادتهم، فلم يسعوا إلى التدخل المباشر في شؤون الممالك التي خضعت لهم على صعيد الألقاب أو النفوذ الداخلي على رعاياهم. ( كواترت، ص ص 71-72)

اسهم التنظيم الإداري العثماني في استتباب الأوضاع الاقتصادية لمناطق النفوذ الجديد، حيث كان الموظفون العثمانيون يعمدون إلى مسح الأراضي وإحصاء الإمكانات البشرية والطبيعية، وتقدير قيمة الضرائب في ضوء السجلات، مما كان له الدور البالغ في إبراز حالة التباين الواضح بين قيمة الضرائب التي كانت تقدم إلى الإقطاعيين والملاك السابقين، وحالة التقدير الدقيق لقيمة ونسب الضرائب التي يتم تقديرها من قبل جهاز الإحصاء العثماني، حتى شهدت المنطقة تحسنا في أوضاع الفلاحين الاقتصادية.

عرف العثمانيون النظام الإقطاعي المستند إلى التيمار، والقائم على تخصيص قطع من الإراضي يتم توزيعها على الجهاز الإداري والعسكري، بحيث تشكل موردا سنويا، يكون من خلاله توزيع مستوى العلاقة مع الأتباع المباشرين للمالك، بحيث أنه يكون جاهزا لتقديم الخدمات التي تتطلبها الدولة، وقد ارتبط التيمار بالفرسان السباهية، الذين سعوا نحو توسيع إقطاعياتهم وفقا لما يقدمون من جهد في مجال الفتوحات، لكن من الملاحظ أن الدولة سعت وبجدية نحو تقليص نفوذ القطاعيين، من خلال العمل على تحديد مجال العلاقة بالتيمار وفقا لحق الانتفاع المباشر، بالإضافة إلى إعادة التوزيع في الملكية، خشية من تركز نفوذ البعض. بالمقابل عرف العثمانيون نظام الالتزام في المناطق العربية، لا سيما بعد عمليات فتح الشام ومصر خلال القرن السادس عشر، ويقوم هذا النظام على طرح الاقطاعية للمزايدة العلنية بين الأفراد، بحيث يلتزم المالك الجديد بتقديم ضريبة خاصة إلى الحكومة، ومع تزايد الفعاليات الحربية، نجد أن الدولة قد توجهت نحو توسيع نظام الالتزام، خصوصا وأن التيمار الذي كان يشكل عصب حياة الفرسان السباهية، كان قد أشار إلى نهاية نفوذهم في ظل، التوسع الذي تبدى في مجال استخدام الأسلحة النارية، حتى ليمكن القول أن السلاح الناري( والذي راح يتطور خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) كان أحد الأعمدة الرئيسة التي ساهمت في نهاية نظام التيمار وبالتالي نهاية عصر الفرسان السباهية. وقد ترافقت هذه الفعاليات مع استحداث نظام ( الديو شيرمة)، والذي ترافق مع بواكير ظهور الدولة العثمانية، حيث يتم انتقاء مجموعة من الغلمان من المناطق المسيحية، استيفاء للضريبة الحكومية من غير القادرين على دفعها، والعمل على جمعهم وتدريبهم عسكريا، حتى كانوا الأساس والعماد الذي قام عليه الجيش الانكشاري. وتعود جذور هذا النظام إلى أورخان الثاني 1324، إلا أن العمل الدقيق والاستمرارية والوضوح له قد تم خلال عهد السلطان مراد الأول 1360، والواقع أن هؤلاء الصبية كان يتم توزيعهم على ثلاث جهات، الأولى يتم توزيعهم فيه للعمل في القصور السلطانية، والثانية للعمل في المجال الإداري، والثالثة وهي الفئة الأوسع يتم توجيههم نحو فرق المشاة العسكرية استنادا إلى فكرة الولاء المطلق للسلطان. حتى كان لهم الدور الأهم في الفتوحات العسكرية الكبيرة التي حققتها الدولة العثمانية( Stanford, Histoty of Ottoman Impire,Cambridge 1971)

بقيت مسألة النفوذ داخل الدولة العثمانية، تتقاسمها المزيد من الصراعات، حتى جاء عهد السلطان محمد الفاتح، الذي هيأ له نصره البارز في فتح القسطنطينبة، أن تتبلور صورة الهيمنة والنفوذ المطلق لشخص السلطان، وجاء عهد السطان سليمان القانوني 1520-1566، ليبرز مدى قوة ونفوذ السلطان الذي مهد لتوحيد الإمبراطورية، لا سيما على صعيد توحيد القوانين الإدارية والعسكرية. ( علي حسون ـ تاريخ الدولة العثمانية ـ، المكتب الإسلامي، بيروت، 1994 ) وكان تنظيمه لأسس للقوانين التي تحدد طبيعة العلاقة بين الأفراد داخل الدولة. مسترشدا بأفكار وآراء شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، دارسا فيها وبدقة شديدة ظروف المناطق الواقعة ضمن النفوذ العثماني. حيث التوافق مع الشريعة الإسلام، وقد استمر العمل بـ quot;قانون نامه سلطان سليمانquot; حتى القرن التاسع عشر. ( محمد حرب، العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري للدراسات العثمانية، القاهرة 1994).

لقد تراوحت السلطة المطلقة بين المد والجزر، حتى أنها ارتبطت بالمدى الذي بلغته الدولة على صعيد سعة الرقعة الجغرافية. إذ تقدمت الهيئة الإدارية وأضحى لها الدور الأبرز في إدارة الإمبراطورية، فيما تراجع دور السلطان التقليدي في قيادة الحروب، ليبرز دور الحاشية في تفعيل دور الدولة، وعلى مدى القرن السابع عشر لم يخرج لقيادة الحروب سوى السلطان مراد الرابع 1623-1640، بل أن نفوذ النساء وكبار الوزراء وأصحاب النفوذ، بات يظهر وبجلاء على صعيد إدارة الأزمات الداخلية. (كواترت، ص 82)وما أن حل منتصف القرن السابع عشر حتى تبدى دور الهيئة المدنية في إدارة دفة الإمبراطورية، لا سيما في أعقاب تدهور الهيئة العسكرية، حيث برزت أسرة كوبريللي في السيطرة على الشؤون الداخلية خلال الفترة 1656-1691. ومن هذا راح المفاسد تبرز وبصورة أشد وضوحا على صعيد تنظيم شؤون الدولة، حتى راح كبار رجال الإدارة يعمدون نحو تسويغ احتيالاتهم عن طريق عقد الصفقات مع ذوي النفوذ، حتى تعاظمت ظاهرة وراثة الإقطاعيات والتي كانت ترتبط بنظام الإلتزام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الفساد راح يستشري خلال القرن الثامن عشر، إلى الحد أن أصحاب النفوذ راحوا يستولون على الأراضي الأميرية، أو يعمدون للتلاعب بأملاك الوقف الديني. [A. Hourani, A history of the arab peoples,Cambridge 1991] ،

بحلول العام 1683 راحت ملامح التراجع العسكري تتبدى على الإمبراطورية العثمانية، في أعقاب فشل حصار فينا. فيما تنوعت مصادر النفوذ السياسي، حيث طفت على السطح ملامح قوى سياسية جديدة من رجال السياسة والإدارة والقدرات الاقتصادية والمال. وكان للتطورات التي شهدها العالم لا سيما على صعيد تحول طرق التجارة العالمية، والتي جاءت كثمرة من ثمار الكشوفات الجغرافية التي قادتها البرتغال، واكتشاف القارة الأمريكية ورأس الرجاء الصالح، تنراكم الرأسمال النقدي في أوربا الغربية، وتنامي القدرات التقنية والتي راحت تبرز في مجال صناعة الأسلحة والسفن، لتبرز حالة التباين الذي راح يتسع بين الدولة العثمانية وأوربا. بالمقابل نجد أن الكيانات السياسية الأوربية راحت تنزع نحو توطيد أواصر حكمها وتعمل على تدعيم نفوذها السياسي، حتى ظهرت بعض الأحلاف بين القوى، كـ الحلف المقدس الذي ضم النمسا وفرنسا والبندقية عام 1684. وعلى الرغم من ظهور هذه الأحلاف إلا أن الصراع بين القوى الأوربية للحصول على الفائدة القصوى من نظام الامتيازات الأجنبية الذي أقره السلطان سليمان القانوني، كان له أبرز الأثر في ألإبقاء على الدولة العثمانية، باعتبار الخلاف على توزيع الغنيمة. وبالقدر الذي راحت تتوالى الهزائم على العثمانيين، فإن القدر الأكبر لهذا الأمر يمكن أن يعود إلى حالة التفكك الذي نال من الجيش الإنكشاري، تلك المؤسسة التي راحت تفرض حضورها ونفوذها، من خلال تقديم مصالحها الخاصة. وعلى الرغم من تمردهم على السلطان سليم الأول خلال أحداث معركة جالديران 1514، ورفضهم الانصياع لإدامة زخم النصر، إلا أن أثرهم بقي محدودا، حتى جاء القرن السابع عشر، لتتفاقم سطوتهم، حتى أنهم لم يترددوا من قتل السلطان عثمان الثاني عام 1622، وخنق السلطان إبراهيم الأول عام 1648. فيما أضحى الوزراء وكبار الإداريين لقمة سائغة لإرادة الإنكشارية. وبحلول العام 1699 اضطر العثمانيون للتنازل عن ترانسلفانيا لصالح الهبسبرغ بموجب معاهدة كارلوفيتز، لتبدأ مرحلة التنازلات السياسية والخسائر الباهضة. والتي لم تتوقف عند إطار التنازل عن السيادة والهيبة، بقدر ما فتحت الابا واسعا أمام القوى الأوربية للتدخل في شؤون الدولة، وهذا ماتبدى من خلال مشاركة انكلترا وهولندا في المفاوضات التي تخللت المعاهدة. ( أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، بيروت 1982، ص 156) وعلى مدى القرن الثامن عشر، ولتبرز أهمية العلاقة المرتبكة مع روسيا القيصرية، والتي تكللت بتوقيع معاهدة كوجك كينارجي عام 1774، والتي أبرزت نتائج خطيرة على العثمانيين، حيث تعهد العثمانيون بدفع تعويضات كبيرة لصالح الروس، ونهاية العلاقة مع القرم ونهاية سيطرة العثمانيين على البحر الأسود والمناطق الواقعة على نهر الدنيبر، وأتاحت للروس من بسط حمايتها على الرعايا الأرثوذكس المقيمين في الدولة العثمانية، بل وحق إنشاء كنيسة أرثوذكسية. ولم يكد القرن الثامن عشر ينتهي، حتى جاء غزو نابليون بونابرت لمصر عام 1798، ليكشف عن حالة الانهيار الذي باتت تعاني منه الدولة العثمانية. حتى أن العلاقة المصرية مع العثمانيين، لم تتخط منذ ذلك التاريخ سوى الجانب الشكلي، في الوقت الذي برزت سلالة محمد علي باشا، حيث راح المسعى نحو توطيد أواصر الحكم اللامركزي.

كان لتراكمات نظام الامتيازات الأجنبية دورها في فسح المجال أمام القوى الأوربية للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. ومن واقع التراكم النقدي لدى القوى الأوربية والترهل الذي نال من العثمانيين، إن كان على صعيد الانكفاء العسكري، والتراجع الإداري وتفاقم دور أصحاب النفوذ، إن تبدت ملامح الخلل الاقتصادي، فيما لعبت سياسة التدخل المباشر من قبل الدولة دورها البالغ في توقف الفعاليات الاقتصادية، لا سيما وأن التركيز اتخذ بعدا ثلاثيا قوامه محاولة السيطرة على الموارد الاقتصادية وتوجيهها نحو خدمة القصر السلطاني، والحرص على توفير المواد الأولية في العاصمة، باعتبارها القلب الذي يجب العناية به، حتى وإن تعرضت مناطق الأطراف إلى العوز، أما البعد الثالث فقد تمثل في اقدام الجيش على مصادرة أغلب الإنتاج الزراعي في الولايات، وجعله في خدمة المجهود الحربي. والواقع أن أقل الأضرار كان بمثابة الكارثة، فالدولة كانت تقدم في الكثير من الأحيان على شراء البضائع بأقل من أثمانها الحقيقية، مما ولد خللا فاضحا على صعيد الإنتاج.

كان لتعاظم دور الحاشية والموظفين، دوره في تفاقم الأحوال الاقتصادية، حيث السعي الدائب نحو توسيع الأملاك على حساب المصلحة العامة. فلم يقف الأمر عند التطلع نحو السيطرة على المزيد من الأراضي الخصبة ذات الإنتاجية العالية، بل راح المزيد منهم يسعى نحو مصادرة الأموال واحتكار البضائع، حتى تعرضت طبقة الحرفيين إلى التراجع والذواء. وبإزاء النفوذ الواسع الذي راحت النخبة الإدارية تحظى به، لم يجد السلاطين بدا من التطلع نحو لعب دور أوسع في مجال النشاط الاجتماعي والعمراني، حتى راحوا يتوجهون نحو العناية بطرق الحج في سبيل إضفاء الشرعية على وجودهم. أو السعي نحو العناية ببناء القصور الفارهة، ومحاولة دعوة نخبة المجتمع العثماني للحضور فيها. و باعتبار البحث الدائب عن الشرعية، وتواري السلطة السياسية والعسكرية، فإن طريقة ملء الفراغ التي راحت تعن على السلاطين العثمانيين، راحت توجههم وبشكل مركز نحو الجوانب الاجتماعية، حتى كان قانون الملابس الذي ظهر خلال القرن الثامن عشر، ومن خلاله راح يتم تمييز الأفراد وفقا للمنزلة الإدارية والاجتماعية والدينية.

على الرغم من السمة المركزية التي قامت عليها الدولة العثمانية، إلا أن ملامح الانفصال في الولايات باتت تظهر ملامحها، وهذا لا يعود فقط للوهن والتراجع الذي طبع السلطة المركزية، بقدر ما كانت الولايات قد تحصلت على ظهور شخصيات طموحة حاولت أن تصنع لنفسها مكانة سياسية، مع الاحتفاظ بالارتباط الرسمي بالعثمانيين بوصفهم أصحاب السلطة الشرعية، وهكذا برزت حركات آل أوغلو في شرق الأناضول، والجنيني في اليونان. أما الأسرة المعنية في جبل لبنان فقد برز طموحها الانفصالي خلال القرن السابع عشرومنذ تسنم فخر الدين المعني الثاني لمقاليد الحكم في أعقاب وفاة والده عام 1585. وبروز دور الشهابيين في لبنان منذ العام 1711، والمماليك في العراق منذ ولاية سليمان آغا عام 1749 وحتى نهايتها عام 1831. والأسرة الحسينية في تونس على يد حسين بن علي منذ العام 1710، والأسرة القرمنلية في ليبيا منذ العام 1711، وآل العظم في دمشق عام 1724، وظاهر العمر في فلسطين منذ العام 1733، وعل بك الكبير منذ العام 1769. ( نبقولاي إيفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية، ترجمة يوسف عطا الله، بيروت 1988. )

بقيت مسألة الارتباط بالدولة العثمانية بمثابة الأصل الذي تقوم عليه شرعية تلك الحركات التي ظهرت في الولايات، حيث بقي الالتزام بتقديم الولاء والضرائب وتقديم الجنود المحاربين في حال قيام الحرب. وبحلول القرن الثامن عشر برزت للعيان طريقة تنظيم الضرائب، من خلال حق الالتزام، والذي يتم عن طريق المزايدة العلنية، ومن هذا راح الزعماء المحليون يركزون جهودهم نحو العسف والاضطهاد للفلاحين، في سبيل تحقيق أكبر قدر من الموارد المالية، والسعي نحو إرضاء رغبات الجهاز الإداري، والذي راح نفوذه يتوسع بشكل بارز. وبتفاقم حدة الصراع العثماني-الروسي، يكون نفوذ حكام الأقاليم قد أخذ بالتمدد، لا سيما وأن الحكومة المركزية راحت تطالب بالمزيد من الضرائب وإرسال الجنود. لكن هذا الانشغال أتاح حرية واسعة للأقاليم، إلى الحد الذي راح البعض يسعى إلى الانفصال عن الدولة المركزية. ( كواترت، 106)

مذذ القرن الخامس عشر، راح القوى الغربية تسعى للسيطرة نحو الشرق، حتى كانت طلائع الأسطول البرتغالي قد بلغت شواطئ الخليج العربي منذ العام 1507، لتكشف عن حالة الفرق الفاضح في القدرات العسكرية والتقنية. وبالقدر الذي تم للعثمانيين من تحقيق بناء إمبراطوريتهم استنادا إلى براعتهم في استخدام سلاح المدفعية، فإن التوقف عن الابتكار والتراجع في الحياة الحرفية، مهد لأوربا الغربية من تحقيق التفوق التقني، على الحد الذي راح العثمانيون يستعينون بالخبرات الأوربية، في سبيل تحديث جيشهم. ومن هنا تبدأ حالة المفارقة المأساوية، بين فكرة التحديث المستند إلى فكرة الاستعانة بالأجانب، ومسألة الحفاظ على روح العقيدة الإسلامية، والتي أشارت إليها القوى المحافظة، في سبيل الحفاظ على مصالحها، لا سيما الإنكشاري، والتي وجدت في الإصلاح تهديدا مباشرا لنفوذها في الدولة.

وجد العثمانيون في الإصلاحات التي قام بها بطرس الأكبر 1672-1725، نموذجا جاهزا في محاولة إحداث النقلة التي يفرضها واقع التردي والتراجع. لكن وسط الحماس والاندفاع غاب عن النخبة العثمانية الحاكمة، جملة من الأسس، يقع في مقدمتها؛تقاطع مفاهيم التحديث مع طبيعة العلاقات والأعراف والتقاليد العثمانية، وعد الوعي بأهمية المؤسسات القائمة، وما يتبع التنظيم الجديد من إنهاء لدور المؤسسات القائمة، مثل الإنكشارية، وحالة التغاضي للشريعة الإسلامية في ترسيم معالم هذا الإصلاح. بل أن التقاطع المباشر جاء ليعلن صدامه مع أساليب التعليم التقليدي الذي كان سائدا في الدولة العثمانية. ( قيس العزاوي، الدولة العثمانية، بيروت 2003، ص 44)وكانت مساعي الداماد إبراهيم باشا الصدر الأعظم لدى السلطان أحمد الثالث، من أبرز رجال الدولة المتطلعين نحو توطيد أواصر العلاقة مع الأوربيين. حتى أنه عمد إلى افتتاح سفارتين للدولة العثمانية في فينا وباريس، خلال عامي 1719- 1721. لكن هذا الانفتاح غير المشروط جلب الدمار على النخبة التحديثية والتي سعت بانفتاح غير مسؤول، نحو استلهام المظاهر الغربية، حتى كانت النتيجة أن تم عزل السلطان عام 1730 وقتل الصدر الأعظم.

على الرغم من ردة الفعل الدموي التي رافقت التوجهات التغريبية، إلا أن السلطان محمود الأول 1730-1754، لم يتردد من السير على خطى سلفه، حيث استقبل الخبير الفرنسي الكونت دي بونفال في مجال المدفعية. وتوسعت البعثات الاستشارية الأوربية في المجال العسكري، خلال عهد السلطان مصطفى الثالث 1757-1773. وسعى السلطان سليم الثالث 1789-1807 إلى استحداث إصلاحات عسكرية واقتصادية بمشورة فرنسي وأرمني، وكان لهذا الأمر دوره البالغ في تسرب النفوذ الأوربي في صلب الشؤون العثمانية الداخلية. وكان لتولي منصب شيخ الإسلام قاضي عسكر رومللي، دوره البالغ في إبراز حالة التقاطع مع توجهات التغريب مع هيئة العلماء والإنكشارية، حتى كانت الثورة والتي تم فيها قتل رجال التيار التغريبي، وعزل السلطان والتي ترافقت مع الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام والقاضية بأن من يتشبه بالإفرنج لا يصلح لسدة الحكم. وكان للتطورات المتلاحقة للمواجهات بين التيارين التغريبي والمحافظ، أن برزت طموحات السلطان محمود الثاني 1808-1839، نحو استخدام أسلوب ضرب القوى المنافسة له فيما بينها، من أجل التفرغ للقضية ألهم والمتمثلة بالقضاء على الإنكشارية. فعمد إلى شن الحرب على روسيا، والتي لم ينجم عنها سوى المزيد من الخسائر، فيما وجه قوات محمد علي باشا والي مصر لمواجهة السلفيين في نجد وثوار اليونان في المورة. وبحلول العام 1821 عمد إلى محاصرة الإنكشارية في ساحة آت ميدان، ليسفر عنها مذبحة أودت بحياة أكثر من ألف من رجال الإنكشارية، حيث تم إعلان إلغاءها رسميا. ( بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ص 541)

من واقع التراجع العسكري، والصراع الناشب بين النخبة السياسية من أجل السيطرة على الحكم والنفوذ. باتت ظاهرة الثورات تتكرر في أكثر من مكان في الدولة، حتى راح الناس يطالبون بإصلاح الأوضاع التي تردت بشكل فاضح. ولم تجد الحكومة بدا من توجيه الانظار نحو بعض الجوانب الاجتماعية، لتبرز المناقشات الطويلة حول مسألة الملل والطوائف والقوميات وقضايا المرأة. وبالقدر الذي ارتبطت مثل هذه المواضيع بواقع التطور والتحديات السياسية الصادرة عن القوى الأوربية وتنافسها الشديد حول مصالحها في الدولة العثمانية، فإن الحكومة أرادت من خلال هذا المجال تركيز شرعيتها وحضورها ونفوذها.

كان القرن التاسع عشر قد شهد ضغطا هائلا على العثمانيين، تبدى ذلك في طبيعة التنافس الأوربي وزيادة تدخلاتها في الشؤون الداخلية لها، بالإضافة إلى ظهور المزيد من الحركات الإقليمية التي طالبت بالإصلاح. فيما تفاقمت نتائج حملة نابليون على مصر عام 1798، لينجم عنها ظهور دولة محمد علي باشا منذ العام 1805، والتي على الرغم من انضوائها الرسمي تحت السيادة العثمانية، إلا النزوع الاستقلالي كان حاضرا فيها. أو نشوب حرب الاستقلال في اليونان خلال الأعوام 1821-1830، وما نجم من تداعيات تمثلت في تهديد محمد علي باشا للعثمانيين في عقر دارهم، على الحد الذي سارعت فيه روسيا القيصرية للتحالف مع العثمانيين للوقوف في وجه محمد علي خلال توقيع اتفاقية 1833. بالمقابل نجد أن صربيا راحت تحاول جاهدة للانفصال من خلال توجيه أنظارها للتحالف مع روسيا، وبحلول مؤتمر برلين 1878تكون صربيا قد نالت انفصالها رسميا.

كان القرن التاسع عشر قد أبرز الأهمية البالغة التي راحت تنطوي عليها أهمية الجهاز الإداري، من حيث زيادة أعداد الموظفين والذين بلغ عددهم في نهاية القرن حوالي خمسة وثلاثين ألفا، مما انعكس على طبيعة أداء المؤسسة الحاكمة، أبرز المجال الواضح للدور الذي راحت تمارسه البيروقراطية الوظيفية، إلى الحد الذي صارت الحاجة إلى إنشاء المؤسسة الوزارية، من أجل تنظيم عمل مثل هذا الكادر الوظيفي الكبير، لتظهر وزارات المعارف والصحة والتجارة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ساهمت حاجة المؤسسات الإدارية إلى أهمية الحصول على المهارات الأدائية، إن كان على صعيد تعلم اللغات الأجنبية أو تنظيم الفعاليات والممارسات، حتى كان التوجه نحو إرسال البعثات التدريبية إلى أوربا. بالمقابل تمت العناية بتنظيم الجيش، مع إقرار نظام التجنيد الإجباري أما على صعيد تنظيم الدولة فإن التطلع بات حاضرا نحو استخدام وسائل الاتصال الحديثة من أجل تركيز دور الدولة، فكانت العناية بالتلغراف والسكك الحديد والعناية بتأسيس جهاز أمني تم ترسيخ معالم جذوره في العاصمة إستنبول، في سبيل مواجهة القوى المناوئة، والمتمثلة ببقايا الإنكشارية والقبائل وبعض زعماء الفرق الدينية. ويرصد كواترت عملية تبادل المراكز في السلطة العثمانية من خلال إشارته، إلى أن الفترة 1820-1830 كانت السلطة وقد تعرضت للإهتزاز العنيف، لا سيما وأن الخطرين المصري والروسي كان قد هدد مركز السلطنة. لتعود مركزية السلطة بيد السلطان خلال فترة بسيطة ممثلة في 1826- 1839، لتبدأ هيمنة الجهاز الإداري الذي استمر حتى عهد السلطان عبد الحميد عام 1876 والذي خضع هو الآخر لضغط جمعية تركيا الفتاة والتي أجبرته للعمل بالدستور. ( كواترت، ص 130)

نتيجة للضغوط التي كانت تمارسها القوى الأوربية على الدولة العثمانية، حول مسألة المساواة بين الرعية من دون تمييز عرقي أو ديني، توجهت الدولة نحو اصدار قانون توحيد أغطية الرأس عام 1829. ليعقبها في العام 1839 صدور قانون خطي شريف كولخانة( الإصلاحات الخيرية)، والتي أفصحت عن النوايا الغربية في مسألة المعتقدات الدينية، حيث أشار مرسوم الإصلاح إلى كفالة حرية الأقليات داخل حدود السلطنة، لتبدأ سلسلة التدخلات في الشؤون الخاصة للإمبراطورية العثمانية. أما خطي شريف همايون همايونquot; والصادر عام 1856 فقد جعل من هذه الإمبراطورية مرتعاً للمصالح الرأسمالية الغربية. ومن واقع النتائج التي تمخض عنها مؤتمر برلين عام 1878، فإن الدولة راحت تتوجه نحو منح الأسبقية في الحقوق لصالح الرعايا المسلمين، والواقع أن التوجه هذا كان نتيجة طبيعية لما أسفرت عنه خارطة الدولة والتي أضحى فيها المسلمون يمثلون الأغلبية فيها.

- آخر تحديث :

التعليقات