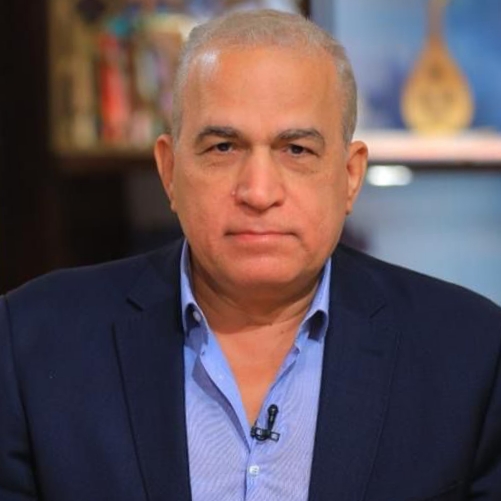

داني رودريك

في صباح أحد أيام السبت مؤخراً، احتشد عِدة مئات من الناشطين من أنصار الديمقراطية في ميدان موسكو للاحتجاج على القيود التي فرضتها الحكومة على حرية التجمع. ولقد حمل المحتجون لافتات تحمل الرقم 31، في إشارة إلى المادة 31 من الدستور الروسي، والتي تضمن حرية التجمع. ولكن سرعان ما أحيط المتظاهرون بأفراد من قوات الشرطة الذين حاولوا تفريقهم. واقتيد على عجل أحد كبار منتقدي الكرملين وآخرون إلى سيارة شرطة نقلتهم بعيدا.

إن مثل هذه الأحداث تقع بصورة يومية تقريباً في روسيا، حيث يحكم رئيس الوزراء فلاديمير بوتن البلاد بقبضة من حديد، وحيث أصبح اضطهاد معارضي الحكومة، وانتهاك حقوق الإنسان، والتجاوزات القضائية، من الأمور الروتينية المعتادة. وفي وقت تحولت فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معايير عالمية، فإن مثل هذه التجاوزات لن تفيد سمعة روسيا العالمية. ولا شك أن الزعماء المتسلطين من أمثال بوتن يدركون هذه الحقيقة، ولكن من الواضح أيضاً أنهم ينظرون إلى هذا باعتباره ثمناً بسيطاً تدفعه بلدانهم في مقابل ممارسة السلطة المطلقة في الداخل.

ولكن ما لا يفهمه زعماء من أمثال بوتن هو أن السياسات التي يتبنونها تعمل أيضاً على تعريض مستقبل بلدانهم ومواقفها الاقتصادية للخطر.

إن العلاقة بين السياسة التي تنتهجها أي دولة وآفاقها الاقتصادية تشكل واحداً من أهم المواضيع -وأكثرها خضوعاً للدراسة- في كل العلوم الاجتماعية. فأيهما الأفضل للنمو الاقتصادي، أهي اليد الموجهة القوية المتحررة من ضغوط المنافسة السياسية، أم تعددية المصالح المتنافسة التي تعمل على تعزيز الانفتاح على الأفكار الجديدة واللاعبين الجدد في عالم السياسة؟

إن الأمثلة في شرق آسيا (كوريا الجنوبية، وتايوان، والصين) تشير إلى صحة الاحتمال الأول. ولكن كيف نفسر إذن أن كل البلدان الثرية تقريباً -باستثناء تلك التي تدين بثرائها للموارد الطبيعية وحدها- تتبنى أنظمة حكم ديمقراطية؟ وهل ينبغي للانفتاح السياسي أن يسبق لا أن يأتي لاحقاً للنمو الاقتصادي؟

إذا نظرنا إلى الأدلة التاريخية المنهجية، بدلاً من دراسة كل حالة على حِدة، فسوف يتبين لنا أن الحكم الاستبدادي لا يبالي كثيراً بالنمو الاقتصادي. ففي مقابل كل دولة خاضعة لحكم الاستبداد ونجحت رغم ذلك في تحقيق النمو السريع، هناك العديد من الدول من أمثالها التي تعثرت على المسار الاقتصادي. وفي مقابل كل لي كوان يو من سنغافورة، هناك العديد من أمثال موبوتو سيسي سيكو من الكونغو.

إن الأنظمة الديمقراطية لا تتفوق على الأنظمة الدكتاتورية حين يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي فحسب، بل إنها تتفوق عليها في الأداء أيضاً فيما يتصل بالعديد من الجوانب المهمة الأخرى. فهي توفر قدراً أعظم من الاستقرار الاقتصادي، قياساً على تقلبات دورة الاقتصاد هبوطاً وصعودا. وهي أفضل قدرة على التكيف مع الصدمات الاقتصادية الخارجية (مثل انحدار معدل الصادرات نسبة إلى الواردات، أو التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال). وهي قادرة على توليد المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري- الصحة والتعليم. وهي قادرة على إنتاج مجتمعات أكثر إنصافاً وعدالة.

وفي المقابل سنجد أن الحكم الاستبدادي ينتج في النهاية اقتصاداً هشاً بقدر هشاشة نظامه السياسي. وتستند القوة الاقتصادية لهذه الأنظمة الاستبدادية، حيثما وجدت، إلى قوة القادة الأفراد، أو إلى ظروف مواتية ولكنها مؤقتة. وهذه الأنظمة غير قادرة على التطلع إلى الإبداع الاقتصادي المتواصل أو الزعامة الاقتصادية العالمية.

للوهلة الأولى قد تبدو الصين حالة استثنائية. فمنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وفي أعقاب نهاية تجارب ماو تسي تونغ المأساوية، كان أداء الصين طيباً إلى أقصى الحدود، حيث شهدت معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة. ورغم أن الصين عملت على إضفاء صبغة ديمقراطية على بعض جوانب صنع القرار المحلي، فإن الحزب الشيوعي الصيني يظل محتفظاً بقبضة محكمة على السياسات الوطنية، هذا فضلاً عن صورة حقوق الإنسان التي شابتها انتهاكات متكررة.

ولكن الصين تظل أيضاً بلداً فقيراً نسبيا. والواقع أن تقدمها الاقتصادي في المستقبل يتوقف إلى حد كبير على نجاحها في فتح نظامها السياسي أمام المنافسة، على نفس النحو الذي فتحت به اقتصادها. ومن دون هذا التحول، فإن الافتقار إلى الآليات المؤسسية للتعبير عن المعارضة وتنظيمها من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى إنتاج الصراعات التي لابد وأن تطغى على قدرة النظام على القمع. وهذا يعني أن الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي سوف يعاني.

ولكن كلاً من روسيا والصين ما زالت تتمتع باقتصاد ضخم وقوي. وقد يستميل مثالهما زعماء آخرين في بلدان أخرى فيجعلهم يتصورون أنهم قادرون على التطلع إلى السطوة الاقتصادية في حين يحكمون قبضاتهم على المعارضة السياسية الداخلية.

ولنتأمل هنا حالة تركيا، القوة الاقتصادية الصاعدة في الشرق الأوسط والتي بدت حتى وقت قريب وكأن قدرها أن تصبح الدولة الإسلامية الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. فأثناء فترة ولايته الأولى بادر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على الأقليات الكردية وتطبيق الإصلاحات التي جعلت النظام القضائي في البلاد متوافقاً مع المعايير الأوروبية.

ولكن في الآونة الأخيرة أطلق أردوغان وحلفاؤه حملة مستترة لترهيب خصومهم وترسيخ سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والمؤسسات العامة. ولقد عملوا على سجن المئات من الضباط العسكريين، والأكاديميين، والصحافيين، استناداً إلى اتهامات ملفقة بالتحريض على الإرهاب والتخطيط لانقلابات. وانتشرت عمليات التنصت على منتقدي أردوغان والتحرش بهم على نطاق واسع إلى الحد الذي جعل البعض يتصورون أن البلاد تحولت إلى laquo;جمهورية الخوفraquo;.

وهذا التحول نحو الحكم الاستبدادي لا يبشر بالخير فيما يتصل بمستقبل الاقتصاد التركي، على الرغم من الأسس القوية التي يستند إليها. إذ إنه لابد وأن يفضي إلى تآكل جودة صناعة القرار، فضلاً عن تقويض مطالبة تركيا بمكانة اقتصادية عالمية.

وإذا أردنا أن نرى قوة اقتصادية عظمى ناشئة حقاً، فيتعين علينا أن نتحول بأنظارنا نحو بلدان مثل البرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا، التي حققت بالفعل التحول إلى الديمقراطية ومن غير المرجح أن تتراجع عن ذلك المسار. صحيح أن هذه البلدان لا تخلو من المشاكل. فالبرازيل ما زال عليها أن تستعيد كامل نشاطها الاقتصادي وأن تجد المسار المناسب إلى النمو السريع. وقد تكون الديمقراطية في الهند مثيرة للجنون في مقاومتها للتغيير الاقتصادي. أما جنوب إفريقيا فإنها تعاني من مستويات بطالة مرتفعة إلى حد مذهل.

ورغم ذلك فإن هذه التحديات تتضاءل إذا ما قورنت بالمهام الجسيمة المرتبطة بالتحول المؤسسي والتي تنتظر الدول الدكتاتورية. ولا ينبغي لنا إذن أن نندهش إذا سبقت البرازيل تركيا، أو تفوقت جنوب إفريقيا على روسيا، أو إذا نجحت الهند في تجاوز الصين.

❍ أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية جون ف. كينيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد، وهو أول متلق لجائزة ألبرت و. هيرشمان التي يقدمها مجلس بحوث العلوم الاجتماعية. وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان laquo;اقتصاد واحد ووصفات عديدة: العولمة، والمؤسسات، والنمو الاقتصاديraquo;.

التعليقات