إذن، جرى كل شيء وفق مخطط دقيق. بعد ليلة قصف شديد العنف، تخلله دوي أكثر من انفجار، لم تتردد الجاسوسة، لاحقاً، في الذهاب إلى مجلس العزاء، كما أورد الخبر في عدد «الشرق الأوسط»، أول من أمس، «في ليلة العاشر من أبريل (نيسان) 1973، نجحت وحدة الكوماندوس الإسرائيلية بالتسلل إلى بيروت عبر البحر، وتنفيذ العملية، فيما كانت الجاسوسة تتفرج عبر شباكها. وبعد العملية بقيت في العمارة عدة أيام وشاركت في تقديم العزاء». لسبب لستُ أدري بالضبط تفسيراً له، وجدتني أتساءل؛ تُرى هل أن يائيل (تُكتَب عائيل بالعبرية) أخفت عينيها بنظارة سوداء، خلال وجودها إلى جانب كبار الشخصيات الفلسطينية، وأيضاً اللبنانية، التي حرصت على تقديم واجب العزاء، وهل أن درجة سواد النظارة كانت تناسب مستوى ادعاء عمق الحزن على شهداء حركة «فتح» الثلاثة، الذين هم من أهم قادتها، كمال عدوان، كمال ناصر، ومحمد يوسف النجار؟

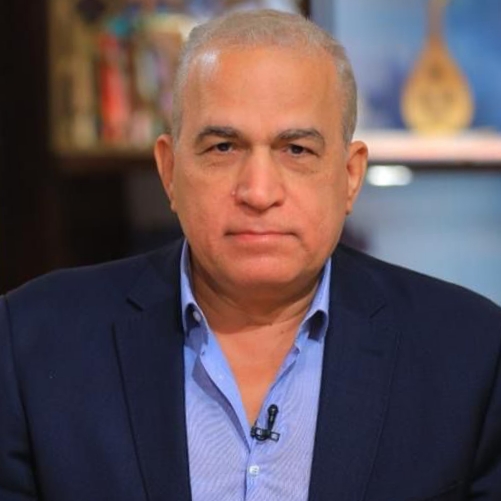

حقاً، بين حقائق الواقع ما قد يفوق، أحياناً، قدرات الإبداع، وآفاق التخيل لدى أمهر كتاب سيناريوهات أفلام الرعب. دور جاسوسة جهاز «الموساد» الإسرائيلي، يائيل مان، الراحلة السبت الماضي عن خمسة وثمانين عاماً، في تنظيم عملية «فردان» ببيروت، ثم تنفيذها بقيادة إيهود باراك، يمكن عدها إحدى تلك الحقائق التي قد تبدو أغرب من الخيال فعلاً. لكنها، بالطبع، ليست الأغرب في سجل عمليات التجسس العالمية، ولا خصوصاً فيما يتعلق بزرع إسرائيل جواسيس لها داخل تنظيمات فلسطينية، أمكن لبعضهم الحصول على ما يجيز لهم الجلوس في مواقع كانت قاب قوسين، أو أدنى، أحياناً، من حجرات نوم قيادات فصائل. بيد أن هكذا اختراقات لم تقع حَصراً في ساحات العمل الفلسطيني فحسب، بل وقعت كذلك في أدق المراكز حساسية بعواصم عربية عدة.

مع ذلك، بما يخصني، لم يك ممكناً تجنب إحساس الصدمة فيما تمر بي كلمات مثل: «شاركت في تقديم العزاء». أيمكن لوقاحة الاجتراء عند جاسوسة، أو جاسوس، أن ترقى إلى ذلك المستوى؟ الجواب المنطقي يجب أن يقول؛ نعم، ولكن بشرط. ما هو؟ التمتع بمطلق الثقة أن ثمة مَنْ يعرف حقيقتها بالضبط، مهمته أن يراقب كل عين تراقبها، وأن يوفر لها الحماية حتى لحظة مغادرتها ضفاف المتوسط اللبنانية إلى مطار هيثرو اللندني. أوَ يكون ذلك العارف فلسطينياً، أو ربما كان لبنانياً؟ نعم، إذ الأرجح، منطقياً، أن عيناً كانت تطلع على ما يدور داخل دوائر حركة «فتح» الأمنية أمكن لها توفير أقصى حد متاح من التغطية لكل تحركات الجاسوسة يائيل. بصرف النظر عما انتهت إليه تحقيقات أجهزة الأمن اللبنانية، في عملية «فردان» ببيروت - أو التونسية، بشأن ما يتعلق باغتيال ثلاثة قادة فتحاويين كبار كذلك، هم كل من خليل الوزير (أيضاً بإشراف إيهود باراك)، ثم صلاح خلف، وهايل عبد الحميد - سوف يبقى طي الكتمان سرٌ ما يتوارى وراء ضباب التكتم عليه شبح مَنْ قدم التسهيلات مِن داخل الجسم الفلسطيني، حتى يتم تنفيذ تلك الاغتيالات على أفضل ما يمكن.

جانب ذاتي ثان لم يكن بوسعي إغفال حضوره فيما أقرأ خبر رحيل الجاسوسة يائيل مان، إذ يستحيل على المرء، أحياناً، إقفال صندوق الذاكرة تماماً، حين يصر حدث آني على نبش المخبأ داخله. صيف عام 1970، قبل أسابيع من اندلاع حرب سبتمبر (أيلول) الفلسطينية - الأردنية، كان القيادي كمال عدوان مسؤولاً عن أجهزة إعلام «فتح» في الأردن، عندما غادرت بنغازي، حيث كنت أعمل محرراً بصحيفة «الحقيقة»، إلى عمان كي ألتحق محرراً بجريدة «الثورة»، يوم كان رئيس تحريرها حنا مقبل، الذي اُغتيل، لاحقاً، هو الآخر، إنما ضمن صراعات فتحاوية. طوال خمسة أيام رحتُ أطلع كل صباح إلى الجبل حيث كان المقر، فأمكث حتى المساء، أنتظر أن يُتاح لي لقاء كمال عدوان، إنما بلا نتيجة، بسبب الانشغال في اجتماعات متواصلة. إذ ذاك، ارتأيت تأجيل الأمر برمته، فعدت إلى عملي. خلال أيام انتظاري تلك، كنت أتابع ما يجري بين الحُراس المدججين بالسلاح، من أخذ ورد في الكلام فيفاجئني كمْ ومستوى الإسفاف في الحديث المتبادل بين أغلبهم. الواقع أنني بعد ما رأيت، وما سمعت، لم يكن صعباً توقع الكارثة التي كانت تحث الخطى على الطريق. التفاصيل؟ ربما تتبع في مقال لاحق.

التعليقات