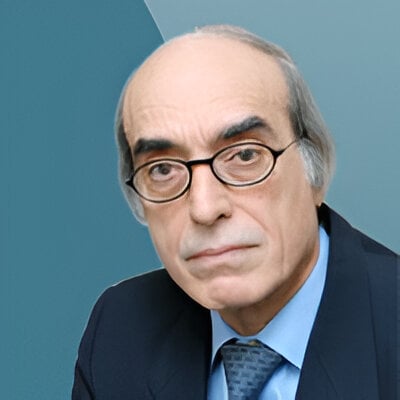

يتميز الصحفي المصري الشهير، محمد حسنين هيكل، بخصائص ثلاث: حرفية وأناقة في أسلوب الكتابة، ومنظور يطمح في أن يرتكز على الإطار الجغرافي والتاريخي للحدث، وهم قومي عربي يقف دائماً خلف ذلك المنظور. في المقابل ينتمي هيكل إلى خطاب ساهم هو في صياغته، أعني خطاب المرحلة الناصرية، وهو الخطاب الذي خذل عبدالناصر ابتداءً ولا يزال له الدور الأبرز في الانكسارات العربية. استطاع هيكل أن يجمع بين الإثنين، وأن يفلت من لعنة التناقض بينهما. وهذا يدل على مهارة التوفيق من ناحية، وعلى قابلية الثقافة العربية على الجمع بين المتناقضات.

عندما تقترب من كتابات هيكل سوف تلاحظ خصائص أخرى تختفي وراء تلك الصفات العامة. سوف تلاحظ مثلا أن أسلوب هيكل تغير في أعقاب رحيل عبدالناصر. أثناء خمسينيات وستينيات القرن الماضي كان هيكل أحد الرموز التي أسست الخطاب الدعائي لأيديولوجيا النظام السياسي، الخطاب الذي اعتمد ترويج الشعارات السياسية والأيديولوجية للنظام، وبطريقة جعلت منها غير قابلة للنقاش أو المساءلة. طبعا لابد من الاعتراف بأن كتابات هيكل من هذه الناحية تتميز عن سواها. فهي لم تكن رخيصة مثل غيرها. ولم تكن جوفاء تماماً.

كان هيكل منظر النظام الناصري، وبالتالي كان يحظى برعاية وثقة النظام، وخاصة الرئيس عبدالناصر. إلى جانب الحرفية التي كانت ولا تزال تطبع كتابات هيكل، كان النظام يوفر له كل المعلومات المطلوبة لأداء مهمته. كان هيكل مؤتمناً من قبل عبدالناصر إلى درجة كان معها الجزء الثقافي المكمل له، أو آلية التواصل مع الآخرين. وهذا ما كان عبدالناصر يفتقده كقائد سياسي. كانت العلاقة بين عبدالناصر وهيكل هي علاقة سياسي لديه "فكرة" و"مشروع"، كما يقول هيكل، بصحفي وجد أنه يلتقي مع هذا السياسي حول تلك الفكرة وذلك المشروع. ومن ثم فهي علاقة تكامل، أو هكذا يبدو على الأقل، وهي نوع من العلاقة نادر في العالم العربي. طبعاً لابد من الاحتياط هنا في مسألة "الفكرة" و"المشروع"، لا لشيء إلا لأن العبارة الأدق لوصف ما كان يحمله عبدالناصر وما كان يمثله هي عبارة "الحلم" و"التوق" أو التطلع. وليس "الفكرة" و"المشروع". لا أريد التفصيل هنا، فهذا موضوع آخر.

بعد عبدالناصر لم يعد هيكل يكتب بالأصالة عن أحد. حصل على استقلاله السياسي والإداري. ولهذا اصطدم مع السادات. فالأخير جاء بـ"فكرة ومشروع" مختلفين، وكان يريد من هيكل أن يستمر في دوره متحدثا باسم "الـفكرة والمشروع" الجديدين. لكن هيكل تمرد على ذلك. كان المفترض أن يخلق هذا الاستقلال السياسي مسافة واضحة ومريحة بين هيكل والحدث (العربي)، وبين هيكل وصانع هذا الحدث. وعلى هذا الأساس كان المفترض أن يمنح هذا الاستقلال هيكل شيئاً من الحرية والانعتاق من الخطاب السياسي الذي كان هو أحد مؤسسيه. لكن الذي حصل هو أن هيكل حرص على الإبقاء على المسافة التي كانت بينه وبين الأنظمة السياسية القائمة وقيادات هذه الأنظمة. وأخذ يكتب عنها بأسلوب أكثر هدوءاً ورزانة. تخلى عن الشعارات الرنانة. وتخلى عن ضرورات الاصطدام مع هذا النظام أو ذاك كما كان يفعل أيام الحقبة الناصرية. أصبحت كتاباته، خاصة مقالاته المطولة، تأخذ نفساً تحليلياً أكثر مما كانت عليه في السابق. اعتمد هيكل في هذه المرحلة على المدرسة الأميركية في كتابة المقالة السياسية.

في العمق لم ينعتق هيكل من الخطاب التقليدي ومفاهيمه الحاكمة. تغير الأسلوب، لكن الخطاب بقي كما هو. كان المفترض أن يتوق هيكل إلى هذه الحرية وذلك الانعتاق. فالخطاب القومي لمرحلة الستينيات كان فاشلا بالدرجة نفسها التي كانت عليها الأنظمة السياسية لتلك المرحلة. وهذا الخطاب يعكس طبيعة النظام السياسي، وشكل علاقته مع المجتمع، وطبيعة أساسه الاجتماعي. لكن هذه مسائل لم يلتفت هيكل إليها قط، بالرغم من قناعته وشغفه بمحددات التاريخ كإطار يحتوي الحدث السياسي، أو الظاهرة السياسية. وما التاريخ في الأخير إلا الإنسان، والحدث، والزمان والمكان، وطبيعة العلاقة بين هذه الأبعاد.

والحقيقة أن الذهنية السياسية التي كانت تحكم ذلك الخطاب لا تزال هي الحاكمة على السلوك السياسي للدولة العربية. والدليل أن الفشل الذي بدأت معالمه مع هزيمة حزيران القاسية 1967، استمر بوتيرة متصلة وجهنمية، لينتهي (حتى الآن) بتفسخ السلطة الفلسطينية، وبارتهان عرفات للقوات الإسرائيلية في رام الله، وسقوط بغداد ومعها سقوط الرئيس العراقي السابق أسيراً لدى القوات الأميركية في بغداد. وها هي سوريا تواجه التحدي نفسه، لكن بمنطق الخطاب ذاته. العالم العربي يدور في حلقة جهنمية من العنف. إسرائيل في حالة هجوم شرس، وكذلك الولايات المتحدة، والدول العربية في حالة انكفاء، كلاً داخل حدودها. كل ذلك لاحظه هيكل، إلا أنه لم يتجاوز حدود الملاحظة، والملاحظة السطحية بالرغم من أنه يفرض إعادة النظر في كل الخطاب ومنطلقاته الثقافية، ومرتكزاته الاجتماعية.

الجميع مطالب بإعادة النظر هذه. لكن مسؤولية هيكل من بين النخبة الثقافية أكثر من غيره. فالرجل أمضى أكثر من نصف قرن يراقب المنطقة ويكتب عنها، وهو أحد المسؤولين في الحقبة الناصرية عن صياغة الخطاب السياسي الذي دفعت الأمة تداعياته ولا تزال، وهو كذلك من أكثر، أو يفترض أنه من أكثر الصحفيين العرب معرفة بالنظام الإقليمي الذي شهد هو ولادته، وعايش تحولاته من الداخل أحياناً أثناء عمله ضمن فريق عبدالناصر.

اشتغل هيكل بالشأن العام وانشغل به طوال حياته. وهو الذي اختط لنفسه طريق الكتابة والتحليل كأداة لفهم أحوال العالم العربي في القرن العشرين. وهيكل توفرت له التجربة السياسية، أو معايشة هذه التجربة عن قرب بما لم يتوفر لغيره. سمحت له الظروف أن يجمع بين التجربة السياسية، والقرب من مصدر المعلومة في فترة تاريخية مفصلية، والاحتفاظ بدوره الأساسي ككاتب وصحفي. وربما أنه بسبب هذا ظل في حيرة بين دوره ككاتب صحفي، وبين دور مؤرخ لا يزال يبحث عنه. لكن المشكلة بالنسبة لهيكل لا تكمن في ظني هنا. إنها تكمن، كما يبدو لي، في أن هيكل لم يتمكن من الفصل بين تجربته السياسية التي عاشها تحديداً مع عبدالناصر، وبين دوره ككاتب يتطلب منه أن يكون شاهداً على العصر الذي عاشه وكتب عنه، وكتب فيه.

حقق هيكل الاستقلال السياسي بعد وفاة عبدالناصر، وانقضاء الحقبة الناصرية. لكنه لم يحقق الاستقلال الأيديولوجي. وليس المقصود بالاستقلال الأيديولوجي هنا هو أن يتخلى هيكل عن مبدأ القومية العربية، أو عن قناعاته حول ضرورة الهوية العربية لشعوب ودول هذه المنطقة. فهذه من المسلمات التي ليست محل اختلاف. لكن المقصود بهذا الاستقلال هو التحرر من الخطاب السياسي الذي من خلاله يتم التعبير عن القومية العربية، وعن الهوية العربية. هذا الخطاب، وكما تمت صياغته داخل الثقافة السياسية لمرحلة الخمسينيات والستينيات في العالم العربي، كان ينطوي على شعارات وليس على مفاهيم. وكان يعاني من حالات التباس وتداخل، وحالات تناقض صارخة. كان خطاباً فضفاضاً، ومطاطاً يفضي إلى كل شيء، وإلى لا شيء في الوقت نفسه. لم يستند على قوته وتماسكه من الداخل، بقدر ما استند على قدرته على التعبئة في وجه خصوم الأمة وتجاوزاتهم. لكن عند المحك، وعندما تحين اللحظة الحرجة، يتهاوى الخطاب من أساسه. لأن النظم السياسية التي تبنته واعتمدت عليه في برامجها الدعائية كانت ضعيفة، ومتفسِّخة. وكانت تستخدم هذا الخطاب للتغطية على ضعفها وتفسُّخها.

ماذا يقول هيكل عن كل ذلك؟ في واقع الأمر لا شيء. يكتب مثلا عن الحدث مثل مفاوضات، أو جنازة الملك حسين أو الحسن، أو عن حرب الخليج. لكنه في كتابته لا يربط الحدث بالمؤسسات السياسية، أو بالقادة، أو الظرف التاريخي. كتابته عن الحدث هنا تبدو وكأنها من دون إطار تاريخي، تدور في فراغ. لا يزال هيكل يريد أن يجيّر انكسارات الأمة للعوامل الخارجية. كتب عن حرب تحرير الكويت، وعن وهم النصر الأميركي، لكنه لم يقل شيئاً عن النظام العراقي. ثم عاد بعد احتلال العراق لينشغل طويلا بالنزعة الإمبراطورية الأميركية، ومرة أخرى تجاهل النظام العراقي. هل لا زال النصر الأميركي وهماً؟ في كتابته عن الإمبراطورية الأميركية يعتمد هيكل كثيراً على ما يكتبه الأميركيون والأوروبيون. لم يكتب قط عن طبيعة الأنظمة العربية، ودورها في الانحدار الذي حصل للعالم العربي. يحاذر الدخول في هذا الموضوع لأنه يفرض مواجهة أن النظام الناصري جزء من المنظومة السياسية العربية التي لا تزال سبباً لكل الانكسارات العربية، وسيكون عليه مواجهة دوره هو داخل هذه المنظومة. يفضل هيكل تعرية الأنظمة الملكية، لكنه يبدو هنا كمن يعاني من عقدة هذه الأنظمة، وليس كمن يحمل هماً سياسياً أو معرفياً. كتب عن بعض الملوك في العالم العربي، كما فعل مع العاهل الأردني الراحل ومع ملك المغرب الراحل أيضاً. كان يريد أن يكشف الدور السلبي لكل منهما في الصراع العربي الإسرائيلي. وكانت كتابته قوية وذات مصداقية. لكنه لا يكتب شيئاً عن رؤساء الجمهوريات: عن صدام حسين، وحافظ الأسد، ومعمر القذافي، وعبدالناصر.

انقضت المرحلة الناصرية، وخرج هيكل منها. لكن هذه المرحلة لم تخرج من داخل هيكل. خرج هيكل من الخطاب الذي ساهم في صياغته، لكن الخطاب لم يخرج منه. ولعل هذه من طبائع الأمور. فالمرحلة الناصرية ومعها الخطاب ينتميان إلى عصر لا يزال قائماً بكل رموزه، وهيكل هو أحد هذه الرموز. انصرف، ثم عاد عن انصرافه، يكتب بأناقة، ويكتب باحترام كذلك، لكنه لا يزال أسير الخطاب الذي لم ينجح في الانفكاك منه. وهذه علامة أخرى على أننا في العالم العربي لم نبرح كثيراً بعد.

التعليقات