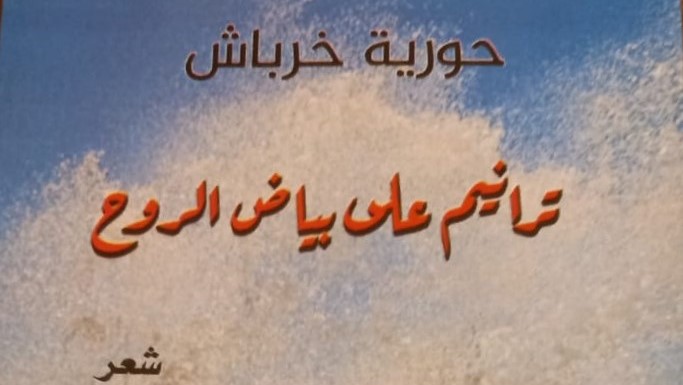

صدر للشاعرة حورية خرباش ديوان شعري بعنوان ترانيم على بياض الروح، عن دار القرويين بالدار البيضاء، 2018، ويتكون من تسعة عشر قصيدة موزعة على مساحات نصية تتخللها بياضات تشد إليها القارئ، وتجعله يتماهى في لغة شاعرية تتقاطع فيها الذات الشاعرة مع عوالم شعرية تستوعب الطبيعة، وما تستضمرها من دلالات في التصوف وتعالقاته الممكنة مع الأنا المنغمسة في مدى البحار اللاهثة، باحثة عن ذلك الآخر المترع بشتائل الورد أو الحب المرتجل سيان.

واللغة الشعرية أمدت هذه المساحات النصية بطاقات شعورية لاحد لها، أضفت على هذا السجل الشعري برمته دفقات شعورية، أرخت بظلالها على الذات الشاعرة المترعة بنخب الشعر، والماسكة بغواية اللغة، ولا غرو، فالشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه.

وهذه الصفة الأخيرة تنسحب على هذا الديوان من ألفه إلى يائه، كيف لا ؟والذات الشاعرة تتحكم في مقصديتها الخاصة في نظم القريض على منوال مجازات المتصوفة، وما تنطوي عليها من دفقات باطنية، بإمكانها أن تتمطط وتتوسع، لكن الذات الشاعرة لا تريدها إلا شذرات، وفتوحات شعرية، ومن ثمة فهي تتريث في المقول الشعري تاركة الحبل على الغارب لقارئ مفترض له من الذخيرة الفكرية ما يؤهله لفك شفرات هذه الشذرات، والفتوحات، وقد تسعفه هذه الذخيرة لاكتشاف دلالات اللغة المجازية التي ركبت صهو أخيلة شعرية تندغم إلى حد التماهي مع شعرية البياضات، والفجوات، والفراغات، وأن تهدي الشاعرة حورية خرباش هذا السجل الشعري إلى من ألهمها كل حرف خطه يراعها، فذلك مربط الفرس.

(حتى في لا مكان،

أجد له في القلب

ألف متسع

في كل أوان

كي يحيى بظلي

كل الأزمان..

إلى من ألهمني كل حرف خطه يراعي أهدي هذه الأضمومة..)

يتضح أن هذا الإهداء موجه بشكل عفوي، وبلغة شعرية باذخة إلى ذلك الآخر الذي لا يعدو أن يكون قارئا مفترضا، لذا ارتأت الذات الشاعرة أن تنزع من ذاتها في المساحة النصية الأولى )هي ذي أنا) ذاتا تصنع معها حوارا ماتعا، توجهها مقصدية خاصة تتغيى الإنشاد الشعري بهدف الكشف عن هذا الآخر الذي لا يعدو أن يكون توأما للروح، يفرض على الذات المنتجة لشعرية اللغة أن تنفتح على معجم صوفي فياض يمتح من صهيل الشهوة، والأعتاب المستباحة؛ هذه الأخيرة هي بمثابة عالم مدنس، لا يستهوي الذات الشاعرة بقدر ما ينير لها دروب العالم المقدس بهدف معانقة (زحمة الملائكة)؛ هذه اللازمة الشعرية التي قد يجد لها الآخر آكثر من تأويل في سياق الإنشاد الشعري، خاصة إذا انفتح على مقولات النقد الانطباعي في الشعرية العربية القديمة التي تعلي من قيمة الإلقاء الشعري الجيد الذي يجعل المستمع يدلف إلى المعنى رقصا.

هي ذي أنا،

توأم الروح منك،

حوريتك الممشوقة بصهيل الشهوة

على أعتابك المستباحة

في زحمة الملائكة.. (ص21)

وتستمر الذات الشاعرة في بسط سيطرتها على المساحات الشعرية الفيحاء بفراغاتها ، وبياضاتها ، وفجواتها، محفوفة بجمل شعرية مقتضبة، تستضمر شعرية اللغة التي تمدها بحقل دلالي محفز على تسلق برزخ الروح، وهي تبحث عن من سيعترف لها بجليل الصفات وأجملها .وأن تركب صهوة الأحلام الجامحة فمن أجل الانصهار على مستوى التخييل الشعري في ذلك الآخر، مسترشدة بمعجم شعري يطفح بطاقة شعرية تنصهر في معجم الطبيعة الفيحاء)الأفق المثقل بأعباء الغيم، شهقة الإشراق، ربوعك الجامحة، حضن الأريج، نسيم المدى...(؛ هذه ال جمل الشعرية لا تكتمل دلالاتها إلا إذا تمثل ذلك الآخر معجم الطبيعة الذي يحيل بشكل أو بآخر على توأم الروح الباحث عن وردته المعلقة بخيط من شعاع (ص23).

والقارئ النموذجي لهذا السجل الشعري قد تشكل عليه شعرية الأنا إذا أغفل شعرية الآخر، على مستوى اللغة التخييلية، ذلك أن الطاقة التخييلية للذات المنتجة لخطاب هذا السجل الشعري تشتغل على الأنا والآخر في انسجام تام على مستوى البنية العميقة، لذا فهما مندغمان إلى حد التماهي ويصعب الفصل بينهما على مستوى البنية السطحية في المقول الشعري، خاصة إذا انغمس ظلهما في مملكة الطبيعة الفيحاء؛ بزوارقها، وأشرعتها، ومراسيها، وبحارها اللاهثة. وقد لا يستغرب هذا القارئ إذا أسعفته ذخيرته النقدية على استجلاء البنية العميقة لثنائية الاتصال والانفصال، وخلص إلى أن الذات الشاعرة تأبى الانفصال عن توأم الروح، وإن كانت الذات المنتجة لشعرية اللغة تستبد بالصوت الشعري ولا تمنح لتوأم الروح/الآخر مساحة كافية للبوح برغبته في الانفصال أو الاتصال. والمساحة الشعرية الممنوحة له يمكن أن يختزلها القارئ النموذجي في مساحات شعرية ضنينة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكنها في غاية الأهمية على مستوى التواصل الشعري القائم على ثنائية الاتصال والانفصال .

هي ذي أنا،

مأوى الانتظار

ببسمة ملاك

يروي على شرفات الغياب

شتائل ورودك المرتجلة (ص25)

إن رغبة الذات المنتجة لشعرية اللغة في تذويب الآخر في سويداء اللغة الشاعرية الصوفية وشغافها، حتمت عليها التنصيص على توأم الروح بانتقاء معجم شعري يمتح حينا من حقل التصوف، وأحايين كثيرة من مملكة الطبيعة.وقد حرص المدون لهذا السجل الشعري عل شكل )وضع علامة الإعراب /الفتحة( كلمات دالة على توأم الروح /الآخر، للفت الأقلام النقدية إلى الكلمات /المفاتيح، الموحية بثنائية المقدس والمدنس، وثنائية الانفصال والاتصال، وثنائية شعرية لغة الأنا وشعرية لغة الآخر؛ كل ذلك بهدف الإعلاء من قيم لغة الشعر التخييلية في زمن شعري أبكم لا يبين.

إن الرغبة الجامحة في امتلاك الذات الكاتبة المنتشية بومضات اللغة الش عرية لذات الآخر، أرغمتها على الاقتصاد في المقول الشعري، وسبك الجمل الشعرية بمجازات تترا في هذا السجل الشعري المائز. وعلى سبيل التمثيل والإعلاء من جدوى قيم الشعر الذي يمثل روح العصر تشفيا في الزمن المعولم الأبكم أقطف هذه الأسطر الشعرية على لسان توأم الروح، أو على لسان الذات المبدعة التي تستبد بالمجازات ولا تترك للآخر المخاطب إلا النزر القليل منها في لحظة الانتشاء الشعري وقد أنهكها الانتظار/الانفصال.

...

هي ذي أنا،

غيمة وافدة

من سمائك السابعة،

وشاح متدل

من يقتك المشدوهة

تماما كأكمام ذابلة

لأصيافك البعيدة..

هكذا يبدو السطر الشعري الاول في المقطع الشعري المثبت أعلاه مفككك الأوصال، قصير الظل، لا تستبين صفوته من رغوته على مستوى الدلالة إلا إذا عانق السطر الشعري الذي يليه، وكأني بالذات الشاعرة وهي تنشد الإيجاز وتعرض صفحا عن الاطناب ، والحشو، والغلو في المقول الشعري، تعلن صراحة عن مقصديتها من نظم الشعر الخفيف على اللسان؛ هذه المقصدية التي تمارس غوايتها على الذات المنتجة للخطاب الشعري لكي لا تشق عصا الطاعة عن بهاء شعرية اللغة ورونقها، وإن كانت في الوقت نفسه تسعى إلى نسج صورة للآخر الرجل الذي تستحضره بشكل وامض ومختزل في كاف الخطاب، ليظل صوتها يصدح بالمناصفة من غير أن تمنحه حيزا شعريا للبوح الشعري الجميل.فهي وحدها المبحرة بلا مجداف في ظلمات الفصول الاربعة، وزادها ينوء بالكلمات الحبلى بماء الشعر في تحد صارخ لصوت كاف الخطاب المتصل بالاسم باعتباره رمزا للسكون والجمود وترك الحبل على الغارب، فالطبيعة باستيهاماتها الباردة تمنع الذات المتلقية للخطاب الشعري من أخذ المبادرة في الاتصال، وتترك المجال للذات الشاعرة لتسرد وقائع الانفصال بجمل عبث بها الانزياح على مستوى التركيب والدلالة.

للحب مواسم،

فكيف أكون في ظلك

خريفا ينفذ عصفا ؟..شتاء يضرم ثلجا؟..

ربيعا يونع شوكا؟..

وصيفا يحرق زرعا؟.. (ص39)

إن كبح جماح المرسل إليه في هذا السجل الشعري هو الغالب على كل المساحات الشعرية، فإذا كانت المقطوعة الشعرية المعنونة ب)ما ضرك..(استوى عودها في أربعة وثلاثين سطرا شعريا إلا أن صوت توأم الروح/المرسل إليه، لا يصدح أو بالأحرى لا ينبس ببنت شفة إلا في مناسبات معدودة على رؤوس الأشهاد )ما ضرك..خطبت ذبول السحر في النظرات...وغرست في ثنايا الروح.....وردة الحب...ما ضرك...لو رشفت من أريج حضني....)

لكي أكون ضيفا خفيف الظل على القارئ المفترض أترك له مجال القراءة والتأويل، فالمقطوعات الشعرية )لو..، التي استوى أودها في أربعين سطرا شعريا( و)وحكمة الربيع التي خفتت فيها الدفقة الشعورية لتنحصر في ثمانية أسطر( و)لقاء..لم تشذ عن قاعدة الانحباس الشعري التي وسمت هذه المساحة الشعرية ، والتي استقرت في اثنتا عشرة سطرا(. وأكاد أحزم ان توقف الدفقة الشعورية ناجم عن الآخر الذي لا يأبه للذات الشاعرة التي تعاني من الانحسار، والعزلة، وانتظار الذي يأتي أو لا يأتي.

هذه المؤشرات التي أومأت إليها قد تساعد هذا القارئ المفترض على لملمة الفراغات، والفجوات، والبياضات، بل إنه مطالب بإيجاد معنى لعلامات الترقيم التي يطفح بها شعر حورية خرباش باعتبارها ذاتا منتجة للخطاب الشعري. بل إنها لا تكتفي بالنظم كيفما اتفق، وإنما تنسج على منوال شطحات المتصوفة وتستعير منهم ثنائية العشق على أوتار ثنائية الاتصال والانفصال، مولية شطر المتاهة بين سطور الوهم، ومعرجة على النبضات الجانحة مستسلمة للعين العاشقة، وقد ملت من الانتظار/الانفصال، ليظل الآخر أسير العتمة والظلام الدامس، وهو يقطع المسافات ويستنهض همم القريحة الشعرية بالذكريات، عله ينال حظه في الأبراج وهو ينشد مع الشاعر أبي تمام: كذب المنجمون ولو صدقوا.

التعليقات