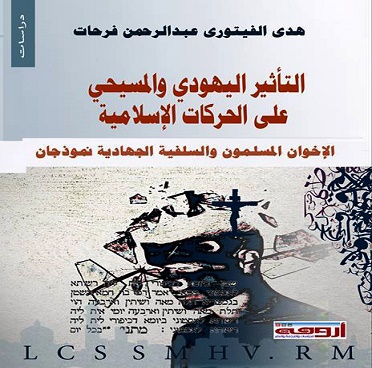

تقدم الباحثة د.هدى الفيتورى عبدالرحمن فرحات في كتابها "أثر الفكر الديني اليهودي والمسيحي على الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي" الصادر هذا الأسبوع عن مؤسسة أروقة للدراسات والنشر، رؤية جامعة للفكر الديني في الأديان السماوية، في إطار الأوضاع السياسية وتحليلها على أساس منهج يعتمد إلى حد كبير على الديالكيتك اليهيجلي،كما حاولت بيان أثر الفكر الديني اليهودي والمسيحي في مجمل ممارسات واستنتاجات الحركات الإسلامية المعاصرة في مصر والمغرب.

وتتمثل الفكرة الأساسية التى حاولت الباحثة في كتابها البرهنة على صحتها، سواء من خلال دارستها للأصولية اليهودية والمسيحية أو البنية الفكرية للإخوان المسلمين والسلفية، هي وجود ترابط قوى بين نزعة دينية وأخرى نخبوية سلطوية واندماجهما معاً في بنية الإيديولوجيا الإخوانية والسلفية الجهادية. وعلى الرغم من هذه الصعوبة الأساسية التي واجهت الدراسة ـ بحسب الباحثة ـ فقد حاولت أن تتناول القضية من جميع مستوياتها النظرية والحركية، وذلك من خلال ثلاثة فصول أساسية.

تناول الفصل الأول مفاهيم: الدين، الأصولية السلفية، الإصلاح الديني، ثم تناول الفصل الثاني العلاقة بين هذه المفاهيم من خلال تحديد البعد التاريخي وأسباب ظهور الحركات الإسلامية وعلاقة الحركة السلفية الإصلاحية بالأصوليةالإسلامية، وعلاقة الوهابية بالسلفية الجهادية بالمغرب. ثم استعرض الفصل الثالث نماذج ممثلة للحركات الإسلامية، فتطرق لأثر الفكر الديني اليهودي والمسيحي على حركة الإخوان المسلمين في مصر، من حيث استعراض الحاكمية في الفكر اليهودي والمسيحي، والإلهية والجاهلية وبوتقة التكفير وإيديولوجية الصفوة الإلهية عند سيد قطب، وتوظيف الدين في السياسة، وانتقال حركة الإخوان المسلمين من حركة دينية إلى حزب سياسي، وثنائية الفكر والواقع عند الإخوان المسلمين، والسلفية في المغرب، والسلفية كإيديولوجيا، من حيث تصلب المبدأ والنصوصية، والسلفية الأرثوذكسية الدينية، وعلاقة الحركة السلفية بالسياسة، من حيث الامتثالية كمبدأ سياسي, والتوجه الحزبي السياسي للسلفية الجهادية في المغرب.

وقد توصلت الباحثة إلى نتائج كثيرة إجمالتها في النقاط التالية:

أولا تبين لي أن الحركات الإسلامية المعاصرة تعكس من وجهة نظري حقيقتين: الحقيقة الأولى تتمثل في أن هذه الحركات الإسلامية هي رد فعل أكثر من كونها فعلاً أصلياً من جهتين: فهى رفض للواقع الحاضر، وإنكار للانتماء إليه، واحتجاج على إفلاس الواقع الراهن الذي ليس فيه، في نظر أصحاب الحركات الإسلامية، ماهو صادق وحقيقي وناصح. وهو إفلاس -كما يقول المثل السائر- يدفعنا إلى التفتيش في القديمة من جهة، وهو صرخة احتجاج في وجه الغرب لإثبات ذواتنا إزاءه وتأكيد نزعة استقلال من جهة أخرى.

والحقيقة الثانية هي موقف معاصر لم تحمل عليه اكتشافات في التراث, بل هو وجهة نظر مباشرة من قضايا معاصرة مطروحة, لم يلبث أصحابها أن &كروا راجعين إلى الوثائق والنصوص، بحثاً عن التبرير والتأييد، فأصحاب هذه الحركات أناس لهم مواقفهم الدنيوية، مثل غيرهم من الناس، ولكنهم بعد اتخاذ مواقفهم يفضلون أن تكون أسانيدهم من التراث. ومن ثم فإن الحركات الإسلامية في أساسها حركات احتجاج اجتماعية سياسية اقتصادية، ولكنها وسمت نفسها بميسم ديني "إسلامي".

ثانيا ينزع أغلب الباحثين إلى رد ظاهرة الحركات الإسلامية السياسية إلى أسباب اجتماعية. ومع تقديري لأهمية التفسير السوسيولوجي في هذا المجال فإني أرى أنه لايكفي وحده, لأن ظاهرة الحركات الإسلامية وممارستها ذات المحور الديني لها خصوصية، وهي ترجع إلى أمر ذاتي، يتعلق بالمنتمين إلى هذه الحركات، أمراء كانوا أم أعضاء. وهو في الحقيقة يشمل كافة المؤمنين بالأديان السماوية، ويزدادتوهجاًكلما كانت الشحنة الإيمانية لدى المؤمن أو التابع ثقيلة "إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا"، فأتباع هذه الأديان يؤمن كل واحد منهم بأمرين: الاصطفائية والحيققة المطلقة. وتختلط الاصطفائية وتملك الحقيقية في وثائق جماعة الإخوان المسلمين، ذلك أن العلاقة بين الأمرين حميمة. ولكن الأمر المؤكد أنهما معاً أهم مقومات فكر الإخوان المسلمين. بل إننا لانكون مبالغين إذا أكدنا أنهما المحور الرئيسى الذي يدور عليه ذلك الفكر، بمعنى أن جماعة الإخوان المسلمين، شأنها في ذلك شأن أية هيئة سياسية ذات تمحور ديني في الفكر الديني اليهودي والمسيحي، تعتقد بالربانية في أعضائها، ويقطع مرشدوها بأنها تمتلك الحقيقة المطلقة. ويتميز المتنفذون منهم والأعضاء العاديون على السواء، في نظر أنفسهم، بالسمو والاستعلاء على الغير، وأنهم حاملون كلمة الله الذي تعهد لهم بحفظها، فيكون من المستحيل، والأمر على ماشرحنا، أن تؤمن بالحوار الديمقراطي، لأن الآخر في نظرها ينطق عن الهوى، ويدفع إلى الضلال، ويتخبط في الظلام، يأمر بالمنكر، وينهي عن المعروف، وينقصه العقل، وكيف لايكون كذلكوهو من "حزب الشيطان".

من المؤكد أن منظومة من التحديات السياسية والثقافية الخارجية والداخلية قد ساهمت في ظهور الحركات الإسلامية باعتبارها حركة اجتماعية، ينبغي فهمها على ضوء الظروف السياسية والاجتماعية.

وقد تمكنت الباحثة من تحليل بعض جوانب تلك التحديات، من خلال تناولها الفكر الغربي والإسلامي، وعوامل الإحياء الإسلامي. وتبين أن العامل الرئيسى لهذه الحركات هو الإحياء الإسلامي، مستلهمة ذلك من الحديث النبوي "على رأس كل مائة عام يظهر رجل في أمتى يصلح أمور دينها". وهو ينطلق من فكرة أن الإسلام يمتلك تصوراً لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي.

رابعا الفكر الديني بمختلف توجهاته يؤمن بمبدأ الحاكمية، ويبني فكره على أساس هذا المبدأ، ولذلك فأية محاولة من الإخوان المسلمين أوالسلفية أوأي حزب ديني، تحت أي اسم كان، لصبغ فكره بالديموقراطية وإعلانه عن إيمانه بمبدأ التعددية الديموقراطيه، ليس إلا غطاءً وقتياً وموقفاً تكتيكياً مرحلياً، بقصد الحصول على المكاسب السياسية. فالأحزاب الدينية كالإخوان المسلمين ومشتقاتهم توافق على المؤسسة البرلمانية والانتخابات العامة، فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم، عن طريق صندوق الاقتراع، لا إيماناً منها بالديموقراطية. ومن نتائج التوحيد بين الفكر والدين ينتهي الخطاب الديني إلى إيجاد كهنوت، يمثل سلطة ومرجعاً أخيراً في شئون الدين والعقيدة، بل يصل إلى حد الإصرار على ضرورة التلقي الشفاهي المباشر في هذا المجال من العلماء.

هناك أيضاً مبدأ "رد الظواهر إلى مبدأ واحد"، فالخطاب السلفي يرى أن كل المصائب التي تعتري المجتمع الإسلامي هي نتيجة لترك تأويله للدين الإسلامي، فالجفاف والفقر والبطالة والفساد السياسي والاقتصادي وفشل البرامج التعليمية وهزال المحاصيل وغياب البركة.. كلها نوع من الانتقام الإلهي من هذا المجتمع، الذي تخلى عن منهج السلف في فهم الدين. ولاشك أن هذه الرؤية للقضايا لها انعكاسات سلبية على العقل الإسلامي. إنها ستؤدي في آخر المطاف إلى الإعراض عن دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية. وهذا سيؤدي بدوره إلى ضعف التحصيل العلمي. وكأني أتحدث عن الأرثوذكسية الدينية في الفكر الديني اليهودي.

رابعا المشكلة الأساسية التي واجهت الإخوان المسلمين هي مشكلة الفكر والواقع، أي تطور الواقع وديناميكتيه وثبات الفكر وستاتيكيته. وحين وصلت إلى السلطة، وصلتها عن طريق الآليات الديمقراطية، التي ليس لها وجود في الفقه السياسي، وإن وجد فإنه جاء متأخراً كثيراً، ومتردداً وغير واضح. وهنا وجدت حركة الإخوان نفسها أمام تطبيق دون نظرية. هناك انفصال بين الممارسة والخطاب لدى الإخوان، ربما كان السبب الحقيقى فيما أعتبره"تناقضاً" تعاني منه الجماعة، وهو ما يظهر فى موقف الجماعة من قضية الدولة، فهى تمارس فعلاً سياسياً ينتمى إلى لحظة الدولة الوطنية الحديثة، التى نعيش فى ظلها، في حين أن أطرها الفكرية والتربوية ما زالت عاكفة على تداول أفكار ونظريات سياسية عتيقة، تنتمى إلى ما قبل ظهور الدولة القومية. إنها الفجوة التى يدخل منها خصوم الجماعة للطعن فى قناتها واتهامها بالتحايل بل و"التقية" والازدواجية، التى تستبطن فيها اعتقاداً، وتمارس فى الواقع خلافه. ومع اتساع حركة الجماعة وتعدد مساراتها، التى يلتقى فيها الدعوي والسياسي مع غيرهما، ومع تعدد بل تباين الخلفيات الثقافية والاجتماعية للمنضوين إليها، تتسع الفجوة التى تعيشها الجماعة بين الفعل والخطاب، ولكن تبقى هناك حالة "تعايش" بين خطابات وممارسات متباينة، بل متناقضة. ويساعد على هذا التعايش ما عرفت به الجماعة تاريخياً من التزام خطاب عام فضفاض يقوم على قاعدة "أن جماعة الإخوان يسعها ما يسع الإسلام".

خامسا مع أن حركة الإخوان المسلمين قد تكون من أوضح الحركات الإسلامية منهجاً وفكراً، وأكثرها اعتدالاً ويسراً، إلا أن منهجها لم ينج من اختلاف الباحثين بشأنه، ولم يسلم تاريخها من التباسات جعلت البعض يصفها بالتطرف، متهماً إياها بأنها تستبطن غير ما تعلن.

وفي مراجعة سريعة لمواقف الإخوان من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر أعتقد أن الجماعة صارت أقرب إلى حزب وطني قطري، بل حزب يميني ذي توجهات ليبرالية. وفي هذا المقام يكفينا القول بأن أهم الأدبيات الإخوانية التي صدرت في المسألة السياسية في السنوات الأخيرة أغفلت تماماً أو سقط منها أي حديث أو إشارة لقضية إقامة دولة الخلافة الإسلامية.

سادسا من خلال دراستي لحركة الإخوان المسلمين والسلفية من زاوية تحليل الفكر الديني اليهودي والمسيحي، والمقارنة بين الأصوليات السماوية، وجدت تشابهًا كبيراً في استنتاجات مسائل الفكر الديني، فقد كانت في أوروبا حركات تدعو إلى العودة إلى أصول المسيحية النقية، وهي عودة لها مستوياتها وأسبابها وخصائصها، وتصادمت مع الواقع السياسي، وتهدف إلى إعادة خلق العالم، وعبادة الله في الأرض، وتغيير النظم الاجتماعية والسياسية.

يظهر مما سبق أن المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها حركة الإصلاح الديني البروتستانتي هي التي دعِّمت تطور الديمقراطية. لكن الديمقراطية التي نادت بها الحركة كانت ديمقراطية ذات مضمون ديني؛ إذ نجد التركيز على طاعة الله، وأن الملك أو الحاكم قد تم تعيينه من قبل الله. ومهما حاولت البروتستانتية أن تفصل الحكم الديني عن الحكم الزمني، فإن هدفها يبقى دينياً،وإن كانت الأوضاع هي التي اضطرتها إلى دعم الملوك في فترة من الفترات.

إن بنية الخطاب الإسلامي السياسي تكرس رفض الآخر: الغرب، السلطة، الاحزاب السياسية (العلمانية) الدعوة إلى الجهاد والقتال من أجل شرع الله. والسؤال هنا هو: أهو جهاد من أجل شرع الله أم من أجل صعود حزبه إلى الحكم؟ الحلم بدولة إسلامية تأكيد بأننا "أفضل الأمم". هذا مانرجوه. ولكن ليس بنفس الطريقة التي يعبر بها الصهاينة. ألسنا بمثل هذا التفكير نخلق صهيونيةعربية - إسلامية معكوسة عن الصهيونية اليهودية- الاسرائيلية؟

أما فيما يتعلق بآليات الفكر السلفي وموقف السلفيين من التغيير، فهم يرفضون ما يسمى "فقه الواقع"، تحت لافتة أن السلف لم يعرفوه، ويرفضون تغيير جهازهم المعرفي، بدءاً من اللغة التي يوظفها، وصولاً إلى الأصول التي تشكل دعامة ينتج من خلالها معارفه وأفكاره. وفي الحقيقة فإن الذي يرى أن ما صلح به أول هذه الأمة هو الذي يصلح لآخرها، لاشك أنه سيرى في أية محاولة تغييرية بدعة وضلالة، وسيستكين لما هو كائن، أو بالأحرى سيعمل جاهداً على إحياء الماضي. لقد شكّل كلّ من محمد عبده وجمال الدين الأفغانيّ بذوراً أولى لهذه الحركة النهضويًة. لكن يبدو أن التباساً ما حصل في توسيم هذا الفكر، فنعت الحركة النهضويّة بالسلفيّة قد يوقعنا في سوء الفهم الكبير، وتختلط علينا الأوراق، فنظنّ أنّ نسقيّة سلفيّة الأفغانيّ وعبده هي نفسها تتّفق مع "براديغم" السلفيّة المعاصرة، كما نجدها ممثلة في المغرب مثلاً في فكر الفقيه محمد المغراوي وأتباعه، وأولئك الذين يدين لهم بالولاء من وهّابيّة العالم الإسلامي.

التفكير السلفيّ ومنطلقاته، فالميكانيزمات التي يوظّفها الخطاب السلفيّ في بناء رؤاه وتشييد صرحه الفكريّ ليست علميّة أبداً، وتفتقر لأدنى مقوّمات الموضوعيّة. السلفيّة تتعامل مع التراث بانتقائيّة، فتختار منه المتزمّت والرجعيّ، وتقصي التراث الآخر العقلانيّ والمنفتح، وتفتقد القراءات الخارجية للخطاب الديني، وهذه حتى حين توجد، فإنها سرعان ما تجهض. إنها مازالت وليدة ردود أفعال عفوية على فعل الواقع,وجدل الإنسان مع واقعه,ظلت معبرة عن مصالح الطبقات السائدة رافضة للتغيير.

سابعا إن الحركات الإسلامية والمسيحية واليهودية، في العصر الحاضر، جاهدت لتأكيد تشوش العالم وفوضاه، باعثة مصطلحات فكر ديني لتطبيقها على العالم المعاصر، ثم راحت تضع مشروعات لتغيير النظام الاجتماعي، لجعله متفقاً مع قيم القرآن والتوراة والإنجيل، بصفتها الضمان الوحيد -في تفسيرها- لمجيء عالم من العدالة والحق. إذاً هي تشترك جميعها بخصائص تتعدى مجرد تزامن ظهورها، فهي ترى أن مشروعية (المدنية) الدنيوية صارت أنقاضاً، والتحويل الجوهري هو في عودة النصوص الدينية لتكون الإلهام الأول (للمدنية) المقبلة. وهنا تفترق الديانات الثلاث في المحتوى الذي ينبغي إيلاؤه لهذه الأخيرة.

ثامنا نحتاج الى ثورة على الدين(النسبي) أي المؤسسة الدينية المعلنة أو الموجودة بغير إعلان.إن الثورة على الظلم والقهر والاستغلال والاستعمار هي بالضرورة ثورة على التقمص البشري للمطلق الغيبي, سواء أكان فكراً أم دولة أم طبقة.ولعل أسوأ مايمكن أن يساءبه إلى المطلق الغيبي هو ذلك الادعاءغير الإسلامي والقائل "بحزب الله". إنها استهانةبعقل"المؤمن"، فضلاً عن ابتزاز مشاعره حين ينزل البعض بالمستوى الإلهي إلى زعامة حزب، كأية زعامة سياسية لبضعة ألوف من البشر.

تاسعا بإجراء مقارنة في علم الأصوليات يمكننا أن نكتشف بوضوح أن الأصوليةالإسلامية هى أقل الأصوليات الدينية السماوية الثلاث تطرفاً وغلواً وتشدداً.

&

التعليقات