في هذه الصفحات نفحات من سير شخصيات كانت منارات مضيئة، وسطعت نجومًا في سماء بلادها والعالم. شخصية اليوم:

محمد الثبيتي

سيد البيد وعميد القصيد

البدوي الذي أوْرَق الرمل له

أَدِرْ مُهجة الصبحِ

صُبَّ لنا وطناً في الكؤوس

يُديرُ الرؤوس

وزدنا من الشاذليةِ حتى تفيءَ السحابة

أَدِرْ مهجةَ الصبحِ

واسفحْ على قِلَلِ القومِ قهوتَكَ المرّة المستطابةْ

أَدِرْ مهجةَ الصبحِ ممزوجة باللّظى

وقلِّبْ مواجعَنا فوقَ جمرِ الغضا

ثم هاتِ الرَّبابةَ.. هاتِ الرَّبابةْ

نَخْبٌ من الجمال والجلال يسري في أوصال الروح فيبعث نشوة من جنون!

هو الشعر وعَرّابه البدوي الذي أورق الرمل له، فماذا بعد؟!

الكتابة عن القامات تتطلب احتشادا من نوع خاص، فكيف إن كانت هذه القامة رمزاً شعريّاً يترقب الشعراء الأدباء في أنحاء العالم العربي ما يُكتَب عنه.

أأكون كجالب التمر إلى هجر حين أحدثهم عن ذلك الراحل الذي يأبى أن يغيب؟ أم أكون كواصف شعاب مكة لأهلها؟ لا أدري تحديدا، غير أني أدري أني أمام قامة يجدر بي أن أكتب في حقها ما يليق بتاريخها العريق.

إنه سيد البيد وعميد القصيد، الشاعر محمد بن عواض بن منيع الله الثبيتي العتيبي،

.png)

المولود في إحدى قرى بلاد بني سعد جنوب مدينة الطائف عام 1373هـ- 1952م، وعاش طفولته المبكرة فيها، وتلقى دروس المكارم عن رجال قريته الذين عركتهم التجارب، وتأثرت بهم روحه العصامية،

وتشرب حكايات تاريخ قريته وسيرة أجداده، فنشأ مسكوناً بالأصالة والحب، يعتز بجذوره وفرعه في السماء.

.png)

ما إن أنهى سنوات دراسته الأولى حتى انتقل للعيش مع عمه في مكة المكرمة، وأكمل ما تبقى من دراسته العامة،

حتى تخرج من كلية المعلمين في تخصص العلوم الاجتماعية، وعمل معلما، حتى فرّغ للعمل في المكتبة العامة بمكة المكرمة.

.png)

لقد عانق الثبيتي القصيدة بوجه بدوي تسكنه ومضات الصمت وأحاديث العيون، شخصية هادئة وصوت جهوري يتكامل معهما الحضور الطاغي للشاعر.

سيد البيد، وفارس الكلمة والربابة والمجاز، يعده الكثيرون رائد التحديث الشعري في المملكة والخليج، وأحد ألمع الشعراء العرب.

.png)

حين يذكر الشعر يتراءى في مخيلتنا شعراء خالدون، يلمعون كالنجوم في كبد السماء لا يلمح جمالهم إلا من امتلأ جمالاً وعذوبة ورقة، وكلما جن الليل تحلّق المرتجفون من أوجاعهم وأتعابهم حول «جمر الغضى» ليدثر الثبيتي بأجمل الأشعار وأكثرها دفئاً وحناناً وشاعرية.

في لقاء معه في برنامج «إضاءات» أجراه الإعلامي اللامع آنذاك تركي الدخيل تحدث الثبيتي عن بداياته، وقال أنه كتب أول قصيدة له وهو ابن 16 عاما، ولم يبق منها غير بيت غزلي واحد

وهو:

إذا جاد الزمانُ لنا بيومٍ

وصالاً جادَ بالهجرانِ عاما

بعد هذه البداية تحول الثبيتي إلى القصيدة الحديثة، وذكر أن بدايته الكلاسيكية كانت من متطلبات نشأته التاريخية للجيل الذي عايشه.

وقد زامنت محاولاته التحول والخروج من النسق التقليدي إلى القصيدة الحديثة ديوانه التضاريس، ووصف تلك المحاولات بالخجولة إلى أن بلغ عمر27 عاما، وأصبح يكتب النص الحديث.

وعن تحوله للقصيدة الحديثة أكد الثبيتي أن ذلك التحول جاء استجابة للزمن ولإيقاع الحياة،

وذلك أمر لا يختلف عن بدايات الشعر عموما، إذ إن البحور الشعرية كانت استجابة لإيقاع العصر قديما.

يقول الثبيتي: «القصيدة عندي هي استشراف المستقبل وقراءة للواقع، إنها مزيج من الدهشة والتأمل»،

.png)

ويقول: «القصيدة فيها جزء يشبه الحلم، والحلم جزء من التاريخ».

ويجعل الثبيتي من الغموض عنصرا أساسيا للشعر، ليس شعر الحداثة فقط، ولكن الشعر عامة، وتأتي درجة الغموض مختلفة بين نص وآخر، والشعر الحقيقي غامض وليس في متناول الجميع.

هو الشاعر الذي اجتمعت في شعره العذوبة والأصالة والجِدّة الواعية؛ لينتج مزيجا فريدا عصيا على التكرار، شاعر فذ يعتز ببداوته وأصالته ويحيا واقعه، وكم ترنمت الأجيال بقصيدته «صفحة من أوراق بدوي»:

ماذا تريدينَ؟ لن أُهديكِ راياتي

ولن أَمُدَّ على كفيكِ واحاتي

أَغَرَّكِ الحُلْمُ في عينيَّ مشتعلاً؟

لن تعبريهِ، فهذا بعضُ آياتي

إن كنتُ أبحرتُ في عينيكِ منتجِعاً

وجهَ الربيعِ، فما ألقيتُ مرساتي

أنا حصانٌ قديمٌ فوقَ غُرَّتِهِ

تُوَزِّعُ الشمسُ أنوارَ الصباحاتِ

أنا حصانٌ عَصِيٌّ لا يُطَوِّعُه

بوحُ العناقيدِ أو عطرُ الـهُنَيْهاتِ

وهذهِ البسمةُ العطشَى على شفتي

نهرٌ من الريحِ عذريُّ الحكاياتِ

ماذا تَرينَ بكفِّي؟ هل قرأتِ بهِ

تاريخَ عُمْرٍ مليءٍ بالجراحاتِ؟

ماذا تَرينَ بكفِّي؟ هل قرأتِ بهِ

عرسَ الليالي وأفراحَ السماواتِ؟

وهل قرأتِ بهِ ناراً مؤجَّجَةً

ومارداً يحتويهِ الموسمُ الآتي؟

.png)

قصيدة تبعث في النفس شعور الأَنَفَة والشموخ، وتربط الحاضر بالماضي، وتقول للجيل الجديد الذي كنتُ محسوباً عليه آنذاك: اعتزوا بهويتكم، ولا تفقدوا أصالتكم، فتفقدوا ذواتكم.

هي القصيدة التي حاكاها الشعراء فاقتربوا وابتعدوا،

.png)

وما جَنَّحَ أحد منهم كما جَنَّحَ الثبيتي حينما سكبها من روحه، وأدار كؤوسها على مشاعر ظامئة لرشفات جمال.

مَن اقترب من الثبيتي عرف أنه إنسان هادئ شامخ الروح، كثير الصمت، حاد النظرة، عيناه تقولان الكثير من البوح الذي يعيه الأذكياء.

لم يتطلع إلى ملذّات الحياة، وكان يرضى بالكفاف، ولم يلهث وراء الرزق ولا الشهرة ولا محبة الناس، بل كان كل هذا يأتيه طوعا.

عانى الثبيتي كثيراً من مكايدات بعض جيله ومنافسيه، وشهد حروبا وكروبا ما زادته إلا ثباتا،

.png)

وكان بعض المختلفين معه يرونه متمرداً على الأصالة، وداعياً إلى الحداثة!!! ؟؟؟؟

يا الله ما أقسى الأحكام المرسلة !!؟؟؟؟؟

وما أتعس ما يمليه علينا الهوى في غفوة العقل!!!!!

الثبيتي الذي قال:

هذا بعيري على الأبوابِ منتصبٌ

لم تُعْشِ عينيهِ أضواءُ المطاراتِ

وتلكَ في هاجسِ الصحراءِ أغنيتي

تُهَدْهِدُ العشقَ في مَرْعَى شُوَيْهَاتي

أتيتُ أركضُ والصحراءُ تتبعُني

وأحرفُ الرملِ تجري بين خُطْواتي

أتيتُ أنتعلُ الآفاقَ.. أمنحُها

جُرْحي، وأبحثُ فيها عن بداياتي

يا أنتِ لو تسكبينَ البدْرَ في كَبِدي

أو تشعلينَ دماءَ البحرِ في ذاتي

فلن تُزِيلي بقايا الرملِ عن كَتِفي

ولا عبيرَ الخُزَامَى من عباءاتي

هذي الشقوقُ التي تختالُ في قَدَمي

قصائدٌ صاغَها نبضُ المسافاتِ

.png)

شاعر يقول كل هذه الأصالة المعتَّقة يُتَّهَم زوراً بالتمرد على الأصالة، والدعوة إلى الحداثة المنبوذة!

يا لله ما أرحمك بنا وبه!

هذا هو قدر الكبار المؤثرين، لا يكادون يسلمون من سهام الأذى،وفي الوقت نفسه لا يخنعون ولا يخضعون، إنما يزدادون ثباتاً على ثبات،ويبقون هم، وخصومهم يرحلون.

.png)

الثبيتي ليس شاعراً عابراً كغيره من الشعراء، هو شاعر مجدّد تتلمذ عليه جيل من الشعراء أقرّ له بالريادة، وكُتبت عن شعره دراسات وأبحاث لا تكاد تحصر، ولا أكادُ أعرف أحدا نافسه في كثرة ما كُتب عنه إلا غازي القصيبي رحمه الله .

الريادة التي حظي بها الثبيتي جاءته باستحقاق لا جدل فيه، فإن كان بعض الرموز خدمتهم الحظوظ فإن الثبيتي خدمته جدارته، وليس غير جدارته، ولهذه الجدارة في رأيي الشخصي عاملان لا يجتمعان إلا في مبدع قدير نادر التكرار:

العامل الأول: خروجه بالشعر عن النمط التقليدي المكرور إلى نمط أرحب يلائم المعاصَرة، ويعتد بالقديم.

العامل الثاني: براعته الفنية؛ فهو شاعر المعنى والرمز، وشاعر الصورة، وشاعر التشكيل اللغوي الفريد، هو لا يقول شعرا فحسب،....

بل هو في رأيي ورأي المنصفين يرسم بالشعر مشاعر لم ترسم من قبل، ويدهش بها من لا يدهشه إلا الجمال.

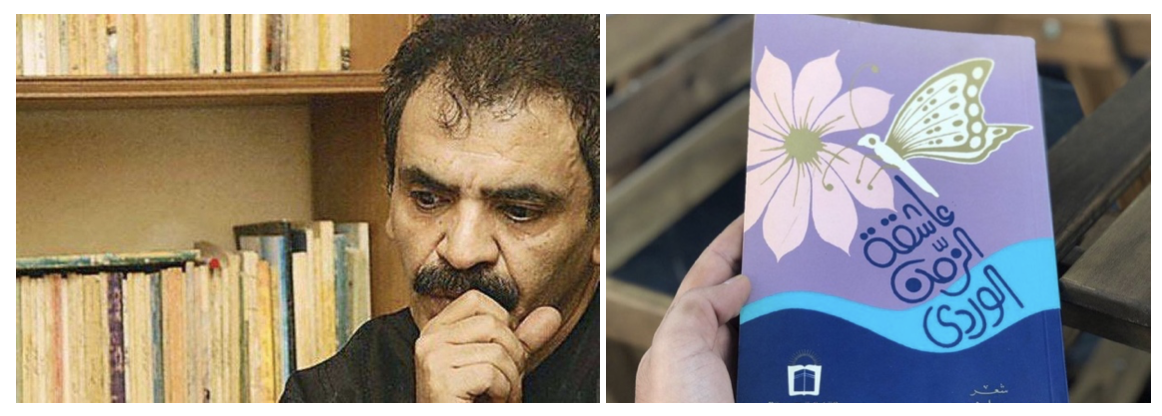

قال الثبيتي عن نفسه في مقدمة ديوانه الأول «عاشقة الزمن الوردي»:

«منذ مدة طويلة وأنا أورط نفسي في اقتحام مجاهل الشعر، وذرع متاهاته المسحورة.. أحاول هزّ أفنانه اللدنة لتمطر لي الورد.. والفراشات والسوسن والأصداف.. وتمنحني الإكسير المتوهج الذي يهبُ الحبّ والحياة،

وأدعو أشعته الملونة لتخضل في صدري، وتورق بين أصابعي، وتلد لي السحر والرحيق والقصيدة العصماء».

لمحة بقلمه تؤكد أن علاقته بالشعر علاقة إنسان كامل الإنسانية بكائن حي بالغ الحساسية كثير الجاذبية خارق القدرة.

.png)

كتب الثبيتي الشعر العمودي، والشعر التفعيلي الحر، وكان مدهشا في الشكلين، وغالباً يبدع الشاعر في شكل دون آخر، إلا الثبيتي الذي أتقن الحبك والسبك في كل شكل راض نبضه فيه.

لقد عاش الثبيتي تجربته الشعرية بطريقته الخاصة، وزاده بريقاً طريقته الأخاذة في الإلقاء، وصوته الجَهْوَري.. كان شاعراً يفوق أقرانه فصاحةً وبراعةً وجمالا.

امتاز شعر الثبيتي برشاقة اللغة، وعذوبة المفردات، وسلاسة التراكيب، وعمق الصورة، ودهشة المعنى،

.png)

تشعر وأنت تقرأ شعره أنك في روضة غناء من بساتين الطائف المزهرة، أو على قمة جبل تسامر الغيم، وتبادل القمر أغنيات ليلية.

للثبيتي بصمة شعرية تفصح عنه، ولا يشبهه فيها أحد، وفي الوقت الذي تَحَفَّظ فيه شعراء من الإيغال في وصف محيطهم حضر محيط الثبيتي بكثافة وقوّة وبلاغة في شعره..

لم يَنْسَ الشاذلية كل صباح، ولم يغفل عن الصحراء التي ألهمته، ولم يقس على جمله ولا فرسه، بل كان يجد في ذلك كلّه امتداده الذي صار به قامة فارعة.

.png)

يَحْبك الثبيتي قصيدته بعمق، ويفتح أبواب التأويل للمتلقي النبيه، ويشركه معه في إبداع النص، فالمعنى عند الثبيتي ليس في بطن الشاعر، لا.. أبدًا ..

في وعي الثبيتي .. المعنى في وعي المتلقي، وربما هذا ما جرّأ عليه سيِّئو الظّنّ والمتربّصين والعاجزين والمصطادين في الماء العكر سوء فهمه.

وتظل قصيدته «بوابة الريح» أيقونة شعرية، ودرّة في تاج الشعر المعاصر.. قصيدة مفعمة بالأبعاد الخماسية.. كان رحمه الله أغزر مكتشف للعبة الأبعاد، وكان يعرف كيف يناور الشعر، ويُجَلِّي الصورة والصوت في آن واحد:

اقرأ وتأمّل واستمتع بهذا السّحر

مَضَى شِرَاعي بِما لا تَشتهِي ريحِي

وفَاتَني الفَجْرُ إذْ طالَتْ تراوِيحِي

أَبْحَرْتُ تَهوي إلى الأعماقِ قافِيَتي

ويَرْتقي في حِبالِ الرِّيحِ تَسْبِيحي

مُزَمَّلٌ فِي ثِيَابِ النُّورِ مُنْتَبِذٌ

تِلْقَاءَ مَكَّةَ أَتْلُو آيَةَ الرُّوحِ

واللَّيلُ يَعْجَبُ منِّي ثُمَّ يَسألُني

بَوّابَةُ الرِّيحِ! مَا بوابةُ الرِّيحِ؟

فَقُلْتُ والسَّائِلُ الليليُّ يَرْقُبُني

والوِدُّ ما بينَنَا قَبْضٌ مِن الرِّيحِ

إلَيكَ عنِّي فَشِعْرِي وحْيُ فَاتِنَتي

فَهْيَ التي تبْتَلي وهيَ التي تُوحي

وهيَ التي أَطْلَقَتْني في الكرى حُلُماً

حتَّى عبَرْتُ لهَا حُلمَ المَصَابِيحِ

.png)

قصيدة يحلو تردادها، وخيال فخم، ومعنى عميق يقول .. ولا يقول، ويترك في يدي المتلقي المفاتيح، ويمضي هو إلى بوابات أُخَر.

حين تدخل إلى مسرح الثبيتي تهيم في رحابة مخيلته، إنه يصنع لك أعداءً غائبين، وغربةً وجهُها شاحب، ويغرّبك عن وطنك، فتشعر بالحنين وأنت بين أهلك ولذّاتك، ثم يصنع لك حبيبةً حسناء، وسرعان ما يسلبها منك، ويجعلك تتجرّع مرارة الفقد دون أن تقوم من مقامك.

.png)

قال ذات شجن:

«لا أنتَ أوتيتَ حكمةَ لقما...

ولا هنّ أوتينَ فتنة يوس...»

وترك هذا السّاحر النّص مفتوحاً ومضى، ولك أن تبحر في الدلالة كما تشاء.

وقال ساعة وجل:

«المدى والمدائنُ قفرٌ وفقرُ

والجنى والجنائنُ صَبر وصَبرُ

وعروسُ السفائنِ ليلٌ وبحرُ

ومدادُ الخزائنِ شطرٌ وسطرُ»

شيء ما يقول إنه شاعر ينفث الكلمات لا شاعر ينظم الشعر.

كان رحمه الله مهيبا بكل ما تعنيه المهابة.. مهابة شِعر، ومهابة حضور، ومهابة صمت، يا للمهابات حين تتشكل نصوصاً موازية بجوار نصوصه الخالدة.

في أعوامه الأخيرة نال شيئاً من الإنصاف، وعرف الناس فضله وقدره، وتوقف الهجوم عليه، وأدرك المجتمع أن هذا الشاعر أنقى من الماء، وأصح من الهواء، وراح يزداد مكانة على مكانة، وعرفه من لم يكن يعرفه.

.png)

حاز عدداً من الجوائز منذ انطلق في مضمار الشعر صبيًّا حتى اشتعل رأسه شيبا، ومنها:

الجائزة الأولى في مسابقة الشعر التي نظمها مكتب رعاية الشباب في مكة سنة 1977م، وجائزة نادي جدة الثقافي عام 1991م عن ديوان «التضاريس»،

.png) وجائزة أفضل قصيدة في الدورة السابعة لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري عام 2000م، وفاز بلقب (شاعر عكاظ) عام 2007م.

وجائزة أفضل قصيدة في الدورة السابعة لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري عام 2000م، وفاز بلقب (شاعر عكاظ) عام 2007م.

وصدر ديوانه الأول «عاشقة الزمن الوردي» عام 1982م،

ثم تبعته أربعة دواوين، هي: «تهجيت حلما.. تهجيت وهما»، و«بوابة الريح»، و«موقف الرمال»، و«التضاريس»، وأصدر له نادي حائل الأدبي مجموعة (الأعمال الكاملة) عام 2009

.png)

وظل الثبيتي حتى آخر أيامه متفرداً بمعجمه الشعري، وعمقه الدلالي، ورؤيته الإنسانية، وانتمائه الوطني، لكن لا بد من نهاية، ولا بد من ريح تجري بما لا تشتهي السفن، أو كما يقول الثبيتي نفسه:

مضى شراعي بما لا تشتهي ريحي.

قال عنه الناقد أحمد البوق: «لا يُذكَر الشعر الحديث في الجزيرة العربية إلا مقروناً بمحمد الثبيتي، لا لشيء سوى أنه قامة فارعة في سماء الشعر، وقمة يصعب الوصول إليها فضلاً عن تجاوزها».

وتصف الناقدة د. منى المالكي شيئاً من أطوار تجربته الشعرية:

«لم يعش الثبيتي واقعه فقط، بل كان يعرض الوجود على شاشة وعيه، يحصي أماكن الألم والوجع مفصحاً عن وعيه الذاتي بالعالم الكئيب في نظره،

فتلتصق بذاته الأشياء؛ ليقدم رؤية شعرية حاربه كثيرون عليها، يتهمونه تارة، ويقصونه مرات، لكنه ظل باقياً في ذاكرة الوطن».

وكتب عنه الناقد عبده الأسمري: «ثبت الثبيتي كعمود الضحى، وكتب تراتيل البدء مرتكنا إلى الفلسفة الروحية، والتناغم اللغوي، وترك هوامش نصوصه فارغة بينما ملأ المتون ألغازا فاتنة ظلت دروسا نقدية وقصائد راقصة».

وقال عنه ابنه يوسف في برنامج «الراحل» لمحمد الخميسي: «كان يحب مكة ورحابها، ويحب جبل النور حيث كنا نسكن مقابلين له، لم يكن أبًا فقط، بل كان أخا لا حواجز بيننا، كنا أحيانا نسهر إلى الصباح نقرأ للمتنبي ولأبي فراس، وكان يشرح الأبيات بيتا بيتا، ونتبادل الأحاديث حول ما نقرأ».

.png)

وفي البرنامج نفسه قال ابنه نزار: «كان مهتما جدا بتعليمنا وكثيرا ما يوصينا بالقراءة».

وقال عنه الناقد عبدالله السفر نقلاً عن أحد النقاد: « كنا في انتظاره ألف عام، وسيكون على أبنائنا الانتظار ألف عام كي تلد رمال الجزيرة العربية شاعرًا مثله».

.png)

وقال عنه الشاعر أحمد الملا: «كان جهد الثبيتي منصبا على الحالة الإبداعية والنص الشعري، ولا أتذكر أنه كتب مقالا أو ردا على أحد، كان يدافع عن التجربة الشعرية بشعره فقط».

.png)

وقال عنه الكاتب والشاعر محمد الدميني: «القصيدة لديه تمتلك بعض البساطة الخارجية، لكنها بالنسبة له تشكل تعقيدا داخليا وفنيا وجماليا، فالقصيدة التي تبدو في الخارج سهلة وقريبة الوصول كان محمد يصنعها صناعة ماهرة يجمع فيها بين النمط الكلاسيكي والروح التجديدية».

ولكل جَمال نهاية، ولكل كمال ارتداد؛ فبعد عودة الثبيتي من تمثيل المملكة العربية السعودية في الأيام الثقافية في اليمن عام 2009م تعرض لبعض المتاعب، وشيئاً فشيئاً بدأ يتأزّم وضعه الصحي، وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بنقله وعلاجه،

غير أن إرادة الله كانت رفعت روحه إليه، وسرعان ما علت روحه رحمه الله إلى السماوات العلى يوم الجمعة 10 من صفر عام 1432هـ الموافق 14 من يناير عام 2011م في مكة المكرمة، وبها دُفِنَ جسده، وفي العالم العربي بقي أثره حاضراً لا يغيب.

.png)

فُجِعَ الوسط الشعري والثقافي بنبأ رحيله، وبكاه الوطن، وفي بادرة إنسانية نبيلة وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفظه الله بإطلاق اسم الراحل على أحد شوارع مدينة الطائف التي ترعرع بها.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وعوّضه عن خير الدنيا بخير الآخرة

.png)

قفلة أولى:

«ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوما

وأنت الذي في قلوب الصبايا هوى لا يموت»

محمد الثبيتي

.png)

قفلة أخرى:

عَلَمٌ على أعلاهُ تلمحُ نارا

باقٍ ليَسْلُبِ غيرَه الأعمارا

ما زال حيّاً في القلوبِ ولم تَزَلْ

أعمارُ مَن وأدوا الحياةِ قِصارا

.png)

التعليقات