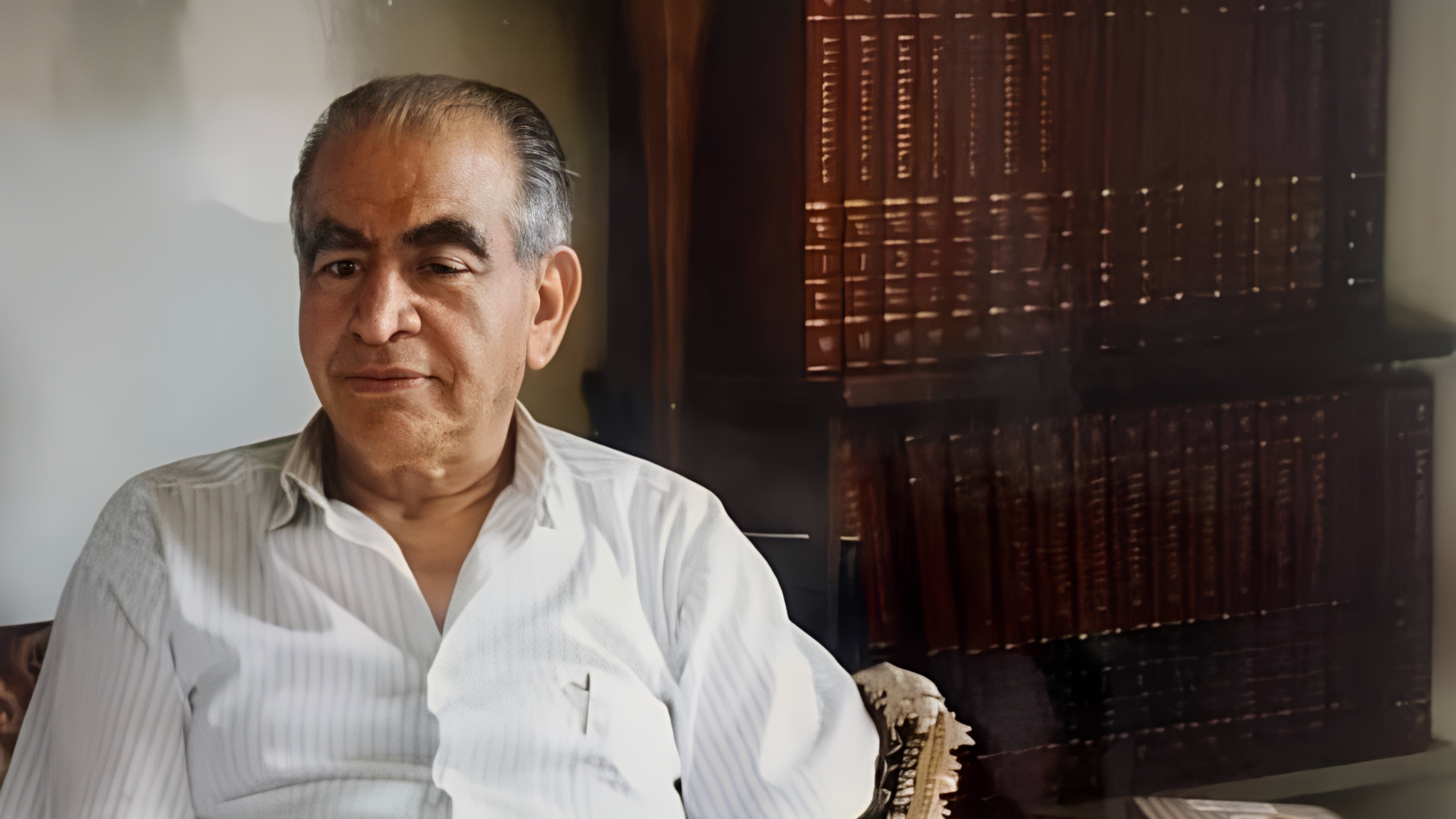

في الخامس من نيسان (أبريل)، من عامٍ مضى، منذ تسعة عشر عاماً، أغمض عبد السلام العجيلي عينيه إلى الأبد، لكن صوته لا يزال يتردد، خافتاً حيناً، ومجلجلاً حيناً آخر، في ذاكرة الرّقة، وفي جنبات السرد العربي الذي ما زال يفتقد هيبة الرواة الأوائل. لم يكن العجيلي مجرد طبيبٍ يتلمس جراح الجسد، ولا نائباً في مجلس الشعب يدوّن جراح الوطن، بل كان شاهداً نادراً على مرحلة معقدة من تاريخ سوريا، وعلى تخلّقات الوجدان العربي بين الهزيمة والأمل، بين المنفى والوطن، بين البداوة والمدينة.

ولد عام 1919، حين كانت المنطقة تغلي على صفيح التبدلات الجذرية، ورأى النور في الرّقة، المدينة التي يلوّنها الفرات بلونه الطيني المقدّس، ليشبّ ابن العجيلي على رؤية واضحة: أنَّ الأدب ليس ترفاً، بل استجابة للوجود، وأن الانتماء ليس شعاراً، بل فعل يومي من الوفاء للمكان والبشر.

ليست الرّقة محض مدينةٍ على هامش الجغرافيا، بل هي نواة حضارية تقف على ناصية التاريخ. منذ أيام الرّصافة وتدمر، والفتوحات، والأسواق القديمة التي كانت تموج بأصوات الباعة والصيادلة وأصحاب الحِرف، حتى عيادة العجيلي في شارع القوتلي، ظلّت المدينة موئلاً لحكاياته وموطناً لنصوصه. لم يكن ارتباطه بها عاطفياً فحسب كما كان يكرر، بل "واجباً" كما عبّر هو نفسه، لأن الرّقة منحته علماً ومكانة اجتماعية، وجعلت منه راوياً حيّاً لذاكرتها.

الرّقة في نصوص العجيلي، ليست فقط جغرافيا نهرية ولا أطلال مدينة، بل كيان روحي متكامل، مرآة لنفسه: متقلّبة كماء الفرات، وديعة في ظاهرها، جريئة في باطنها، تحتضن الشيوخ والرعاة والمثقفين والمتسكعين على حدٍّ سواء. لقد كان يرى فيها المدى الذي يمكن أن يتوسع فيه قلب الإنسان من دون أن يفقد جذوره.

في عصرٍ كان الطبيب فيه غالباً ما يضع مسافة بينه وبين المرضى، كان عبد السلام العجيلي استثناءً. لم يكن يرتدي مئزر العلم ليعلو، بل ليتواضع أكثر. مارس الطب كما يكتب القصة: بحنان، بشغف، وبحسٍّ عميق بالإنسان. وما يُلفت في تجربته، أنه لم ينظر إلى الأدب والطب كضدين، بل كمكملين: الطب يعرّفه على الجسد، والأدب يأخذه إلى الروح.

إقرأ أيضاً: سنابل القمح... حين يتكلم الذهب باسم الحياة

مارس الطب بروح الهاوي، كما كان يقول، لا لضعفٍ في المهارة، بل لنُبلٍ في الشعور، لأن المحترف يقيّمه الناس بالنتائج، أما الهاوي، فيُحاكم على النية والحب والشغف. لقد كتب عبد السلام العجيلي وهو يمسك بسماعة طبيب وسماعة أذن قلبه في آنٍ معاً. ولعل هذا ما جعل كتابه "عيادة في الريف" وثيقة اجتماعية، أكثر من مجرد مجموعة قصصية.

منذ أن كتب أولى قصصه، نومان، عام 1936 في مجلة الرسالة المصرية العريقة، لم يتوقف قلمه عن النبض. لم يكن يكتب ليدوّن فقط، بل ليحيا أكثر، ويجعلنا نحن نعيش من خلاله. طوّع القصة القصيرة وجعل منها فناً يومياً يمكن تداوله دون أن يفقد عمقه.

أحب الرحلة. لم تكن الأسفار عنده مجرّد تنقل جغرافي، بل بحث عن الذات، عن المرآة التي لا تظهر في البيوت. فكتب حكايات من الرحلات، و"قناديل إشبيلية"، و"ثلاث رسائل أوروبية"، كأنما كان يبحث هناك عن ظلال من نفسه في مدنٍ لا تعرفه، لكنه يعرفها.

ومع أن العجيلي زار معظم مدن العالم الكبرى، إلا أن الرّقة بقيت مدينته الأولى، ولم يرَ فيها ضيقاً يُفرُّ منه. وكان يقول بثقة لا يشوبها ندم: "من العقوق أن أتركها لمجرد أن هناك بلداً أحسن منها".

لم يكن عبد السلام العجيلي من أولئك الذين يتغنون بفلسطين من على بعد، بل حمل السلاح، وانضم لجيش الإنقاذ، متطوعاً في فوج اليرموك الثاني. كانت معركة فلسطين لديه قضية عدالة، وليست مجرد موقف سياسي أو عاطفة لحظية.

إقرأ أيضاً: في بلاد النعيم

وبين ممارسته للطب، وكتابته للأدب، وخوضه غمار السياسة، كان يعرف كيف يحتفظ لنفسه بمسافة من السلطة، من دون أن يكون عدواً لها. شغل مناصب وزارية متعددة: الإعلام، الخارجية، الثقافة، لكنه لم يتورط في دنس الاستبداد. بقي العجيلي محافظاً على استقلاله، مخلصاً لفكرة أن الأدب، لا ينبغي له أن يكون بوقاً لأحد، بل ضميراً للجميع.

من يقرأ أبو البهاء أو "المقامات"، يجد أن عبد السلام العجيلي كان سابراً لتناقضات المجتمع، عاشقاً لمفارقات الحياة اليومية. في كتاباته الساخرة، لم يسعَ للسخرية من الناس، بل معهم، كان يضحك لا ليُهين، بل ليطهّر، يتهكم ليعلّم، لا ليشوّه.

وقد احتفظ في دفاتره بأطنان من النصوص الساخرة، التي لم يُنشر أغلبها، خشية أن يُساء فهمها أو تؤذي من كتب عنهم. وتلك سمة العارف: لا يُلقي الكلام في الهواء، بل يزنه بمكيال الحكمة والرحمة معاً.

إقرأ أيضاً: عبد الله العجمي.. نبراسٌ في زمن العتمة

في زيارة شخصية، يروي أحد الصحفيين أنه طلب من العجيلي رسالة توصية للعمل في صحيفة إماراتية، فرفض العجيلي أن يكتبها. لم يكن ذلك رفضاً جافاً، بل درساً ناعماً في الاعتماد على الذات، في خوض التجربة بلا قفازات. كان يرى أن الوساطة تضعف قيمة الساعي، وتُفقده لحظة المواجهة الحقيقية مع ذاته والآخر.

تلك الحادثة، وإن بدت قاسية في ظاهرها، إلا أنها تحمل عمقاً أخلاقياً. العجيلي لم يكن يرفض الطلب، بل كان يدفع السائل ليكبر، ليتجرأ، ليقف أمام بوابة الحياة ويطرقها بنفسه.

في زمن يُقاس فيه النجاح بعدد النسخ المباعة والجوائز المحصودة، ظل عبد السلام العجيلي يصرّ على أنه كاتب هاوٍ. كان يعتبر الكتابة شغفاً، لا وظيفة. لم يسعَ لاحتراف الأدب، بل عاشه، وتنفّسه، وتشرّبه حتى صار جزءاً من خلاياه.

كتب الرواية والقصة والمقالة والشعر وأدب الرحلات والمقامة، حتى لم يعد هناك قالب أدبي لم تطأه روحه. ترك لنا أكثر من أربعين مؤلفاً، تتوزع بين أشكال الكتابة المختلفة، لكنها جميعاً تحمل طابعاً واحداً: دفء القلب، وصدق الشعور، وعمق النظرة.

إقرأ أيضاً: ملتقيات الفن هل هي مضيعة للوقت؟

حين قال: "لقد شبعت من الحياة"، لم يكن تعباً، بل رضا. قالها وهو الذي عاش الحياة بكل تجلياتها: تزوّج، وأنجب، وسافر، وحارب، وعلّم، وداوى، وكتب. خرج من هذه الحياة وهو ممتلئ بها، لا منكسراً ولا ساخطاً، بل ممتناً لكل تفصيل مرّ به.

في الذكرى التاسعة عشرة لرحيله، لا نرثي عبد السلام العجيلي، بل نُحيي فيه سيرةً تستحق أن تُدرّس، لا كأدب فقط، بل كأسلوب في الحياة.

فالعجيلي أديبٌ متعدد المواهب، وقد كان هناك أدباءَ كبار في أسمائهم، وفي منزلتهم، ولم يرتبط بصداقات معهم، بل أنه ارتبط، مع أصدقاء من أصناف مختلفة مشاربهم، من متسكّعين، ومتشرّدين، وفقرّاء، وشذّاذ، لأن صفاتهم النفسية كانت قريبة إلى قلبه.

عشق العجيلي صنوف الكتابة والأدب، ناهيك عن الكتابة في مجال التاريخ والفلكلور وعن الرّقة وتاريخها، وزاده هوس بناء مدينته، وعشقه هواءَها، وظلّ ينقل خطواته الواسعة بين مدينة الرّصافة والرّها، ومدينة تدمّر، ولم يهجرها في تناوله لها.

أبا بشر تعلّمنا منه الكلمة الطيبة، والأخلاق العالية، والحكمة المؤداة، والقول الفصل، والحب الصادق، وروح الكاتب الهاوي التي لم تعرف يوماً روح المحترف.

فقد أخذ أديبنا الراحل من الدنيا الكثير .. كتب وزار وحضر العديد من الندوات، كما كان عضواً في مجلس النواب ووزيراً، ولأكثر من مّرة، فضلاً عن عشقه وحبّه للأدب، وكتب في الكثير من المجلات الأدبية والثقافية، كـ "الدوحة" القطرية، و"الديار" البيروتية... وغيرها.

ويعتبرُ العجيلي كلّ ما يمارسه في الحياة، هو هواية، حتى عمله الطبّي، كان يُمارسه بروح الهاوي وليس بروح المحترف! . والأدب كذلك هواية، بالنسبة له، ويصرّ دوماً على أنّه هواية أكثر من غيره.

لا تزال الرّقة تهمس باسمه كلما مرّ الناس من أمام عيادته القديمة، وكلما تدفّق ماء الفرات في هدوءه الشامخ. ومن ذا الذي ينسى أيقونة كهذه؟ الأيقونات لا تموت، بل تتحوّل إلى ضوءٍ في الذاكرة، وإلى اسمٍ يُلفظ كلما احتجنا إلى المعنى.

التعليقات