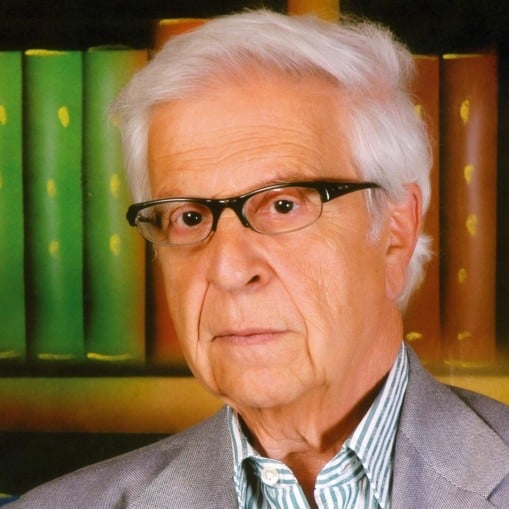

يترك غياب صديق عزيز مرارة في نفوس محبيه، قدرها بقدر ما كان للراحل من مكانة في قلوبهم، وأعرف أن ما كان بيني وبين الصديق الذي أكتب عنه الآن، صفحات خاصة، بل خاصة جداً، من كتاب عمره وعمري؛ صداقة حميمة، عمّرتها الأيام على امتداد أربعة عقود ونيف، فيها تصادقنا وتآخينا، وبقينا على تواصل لم ينقطع، حيثما كان، وحيثما كنت. كانت بدايتها في لندن، أواخر سبعينات القرن الماضي في مجلة "الدستور" التي كان يصدرها الصحافي الراحل على بلوط، ثم في جريدة "المنار"، لصاحبها الراحل رياض نجيب الريس، وهاتان توقفتا عن الصدور، ثم جمعتني وجاد، مطلع التسعينات، سنوات طويلة في جريدة "الحياة" اللندنية، التي جيء بها إلى لندن، بعد توقفها عن الصدور في لبنان، بسبب الحرب الأهلية التي شتّتت الكثيرين من اللبنانيين في بقاع مختلفة من الأرض. لم يبلغني نبأ رحيل جاد، إلا بعد يوم من وفاته، ولم يخفف أثر ما أحدثه هذا الرحيل في نفسي، إلا حين عرفت من الصديقة غيتا حوراني، أن جاد لم يمت في أستراليا بل في لبنان، ودفن في "قيتولي"، قريته التي في الجنوب، وقرية نسيبه الشاعر أنسي الحاج، وليس ذلك بأمر غريب، لأني كنت أعرف كم كانت "قيتولي" غالية على قلب ابنها المهاجر. لم تغب عن باله، وظل مرتبطا بها بأمراس خفية من الشوق والحنين، ولا أنسى يوم كنت أزوره في أحد البيوت التي سكنها في إنكلترا، مشهد لوحة من الخشب، علّقها على جدار البيت من الخارج، وعليها اسم "قيتولي"، كأنه كان، عن وعي منه أو من دون وعي، يقدم لضيعته الحبيبة اعتذاراً عن غيابه القسري عنها، لكن كما لكل بداية نهاية، ها هو الشاعر قد عاد أخيراً إلى قريته، وفي خشب من نوع آخر!

كانت حياة جاد الحاج كحياة البدو الرحل. لم يثبت في مكان، وكان في كل مكان سكنه حطابا فأسه الأسى، كما كتب في إحدى قصائده، وصف أطلقه عليه الشاعر الراحل يوسف الخال، وكان جاد به متأثراً. حطاب مرتبط بالشجر والزهر والتراب كان جاد الحاج، وكان حيثما سكن، يزرع الأرض بالعشب والأثمار والخضار. قبل رحيله بأيام، اتصل بي صديقي الشاعر صلاح فايق، المشرد في براري إنكلترا والفليبين، يسألني عنه، وكانت أخباره قد انقطعت عني. أعطيته رقميه، رقمه في أستراليا ورقمه في لبنان، وحين سألني عنه قلت له إني تصلت به مرات عدة، ولم أتلق جواباً، وأعترف بأن شيئا من الخيبة اصابني من عدم رده، ولم أعرف السبب، إلا حين أخبرتني الصديقة غيتا أن جاد أصيب بمرض الزهايمر وبسرطان في الرقبة. كنت على علم بأوجاعه، لكني لم أقّدر أنه سيكون السرطان والزهايمر، وحين أخطرت الصديق صلاح عن رحيل جاد، كان وقع الخبر في نفسه كما هو في نفسي، وعادت إلينا ذكرى لقاءاتنا في حانات لندن، رفقة صديقنا الراحل الياس منصور، وزوجته هدى المر، والراحل الآخر أنيس الطويل، هذا الذي لم تترك السيجارة شفتيه ساعة من ليل او من نهار، مثلما لم يتركهما الكأس الأحمر الداكن، الذي ما شاءه على الدوام، إلا أسكتلنديا معتقاً! وهل أنسى الفنان الصديق نبيل أبو حمد، والصحافي الراحل عدلي الحاج (شقيق الشاعر أنسي، ووالد زميلنا في الصحافة أنطوان الحاج)؟ وهل تُنسى تلك الوجوه، وتلك الفترة التي كانت من أجمل سنوات العمر.

أكتب هذه السطور وخواطر غريبة تساورني، عن نهارات وليال لا أعرف كيف أحصي عددها من شبابي، وشباب جاد "الشقي"، كما كنت أدعوه تحبباً، في فترات متقطعة من حياتنا، بداً في لندن، ثم في اليونان في الثمانينات، حيث نزلت في بيته شهرا على ما أذكر، وكنت من رتّب له عملاً مع إحدى شركات النشر الكندية، بواسطة الصديق مصطفى الجندي، رجل الأعمال المقيم حاليا في إسبانيا، الذي كان تربطه صداقة مع ممثل الشركة في الشرق الأوسط. لم أعد أذكر اسمه، لكن أذكر أنه كان أرمنيا من لبنان، وأن المؤسسة كانت تنشر روايات بالعربية، مترجمة عن الإنكليزية، تحت عنوان "عبير"، وكانت وظيفة جاد الإشراف على نصوصها العربية. سكنت وجاد في بيته في أثينا، وكانت معنا زوجته ريموندا قبل انفصال كل واحد منهما عن الآخر، ومع طفلتيهما رُبى ولورا الصغيرتين، وكنت أداعبهما وألاعبهما، وأفرح حين أرى بريق الفرح يلمع في عينيهما البريئتين. بقيت على تواصل مع جاد بعد ارتحاله إلى أستراليا، وخلال زياراته المتكررة إلى بيته في لبنان، الواقع على هضبة من هضاب قرية "سرعل"، في وادي "قنوبين"، أو وادي النساك، كما يعني الاسم في السريانية. في بيته ذاك، كنت أزوره متى زرت لبنان، وفيه تعرفت إلى الدكتور نديم نعيمة، أبن أخ الأديب المعروف ميخائيل نعيمة، ومن حظي أن عرفت أشياء من الدكتور نديم عن عمه الراحل، لم أعرفها من سيرة حياته "سبعون". كان جاد يعرف حبي لثمرة التين الشهية، فكان يتصل بي لأزوره في "سرعل"، ويغريني بالقول بأن سلة من التين في انتظاري. لم اذهب إليه في السنوات الأربع الأخيرة، ولم يأت هو إليّ في شقتي الشتوية في بلدة انطاليا التركية التي كنت ولا زلت ألجأ إليها في فترات الأشهر الباردة في اروبا، وكثيرة كانت المرات التي كان يعدني ويعد نفسه فيها بأنه سيزورني، وغاب من دون أن يأتي ذلك اليوم الموعود. تلك سنوات خلت من أعمارنا، لا شيء بقي لي منها غير صور قليلة، منها واحدة يحمل فيها ابني الصغير آدم على ظهره، وبعض كتب ممهورة بتوقيعه، وأما ما بقي منه للناس فهو للناس، مئات من المقالات نشرها في غير مجلة وصحيفة، ومجموعة كتب وروايات وقصائد، تؤرخ حياة شاعر غريب نذر نفسه للغربة. كان جاد الحاج حسب قول صديقه الشاعر عقل العويط "شاعر حياة أولاً وأخيراً، كما شاعر ترحال ومناف، وشاعر أرض في الوقت نفسه"، أما أسلوبه فكان عذبا حميما، "أنتيم"، حسب قول صديقه الآخر، الناقد عبده وازن.

يودعنا جاد "الشقي" بشقاء، وداعاً أشبه بنسمة شجية من زمن ذهب ولن يعود. يترك في نفوس كل منا ذكرى ستبقى في خاطرنا مع تعاقب الأيام، وإلى يوم تأخذ السماء منا أمانتها كما يقول المؤمنون. أهو التراب يفرض العزاء، أم هو حزن ينتابنا على صديق رحل؟ عزاء صادق هو على أي حال، إلى من هم أقرب الناس إليه برابطة الدم، ابنتيه ربى ولورا، وشقيقه نبيل في المهجر، وشقيقاته عايدة وشادية ودلال، المقيمات في أستراليا، وإلى زوجته السابقة ريموندا، وإلى كل من عرفه من أهل وأصدقاء ومحبين.

- آخر تحديث :

التعليقات