عاش جمهور البغادة في السنين الماضية حياة فطرية بسيطة. لكنها كانت مثقلة بالشقاء والتعب والحرمان. ولم يشعروا ببوادر التحسن النسبي إلا بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية حين بدأ العالم ينفض عنه غبار المعارك ليبدأ مرحلة البناء بعد خراب شامل. وقد نال العراق بعضا من ذلك التقدم بإعتباره جزءً من العالم. وکان تقبل البغادة لحياتهم تلك بصبر وجلد؛ لظن منهم بأن فقرهم إن هو إلا قدر محتوم قد كتب على جباههم منذ الولادة. ومع كل ذلك فقد كانت لهم هواياتهم وألعابهم ومتعهم التي إنتزعوها من بين ثنايا تلك الحياة اليومية القاسية.

وهوايات البغادة وألعابهم ومتعهم كثيرة ومتنوعة على حسب أعمارهم وأجناسهم وثقافتهم وطبقاتهم الإجتماعية التي إنحدروا منها. وما يهمنا في هذه المقالة التراثية هو التأكيد على الفئات الشعبية الواسعة التي لم تتوفر لها سبل ووسائل الترفيه الباذخة التي كانت من نصيب أبناء الوجهاء والفئات الميسورة من الناس.

وكان العراقي بعامة والبغدادي بخاصة يعبر عن مشاعره المكبوتة بقوة؛ وينفثها احيانا من داخل أعماقه بمبالغة ظاهرة وهو يمارس هوايته او لعبتة التي يعشقها. وسبب ذلك هو الفقر والحرمان وضيق ذات اليد الذي إلتصق به ألتصاق الظل بالشاخص. فكان يشعر بلذة عارمة حين يحصل على عمل يضيف الى (يوميته) درهما او درهمين؛ أو على لعبة أجدّ وأحدث؛ او يأكل وجبة طعام لذيذة او يلبس لباسا جديدا. وغالبا ما يكون ذلك في الأفراح وايام الأعياد. فقد كنا نرى الصبية الفرحين وهم يضعون (دشاديشهم) الجديدة تحت (المخدة) والى جانبها (القندرة)!. وكثيرا ما كانوا يصابون بألأرق وهم ينتظرون إنبلاج (صبحية) العيد وإرتفاع اصوات المصلين وتكبيراتهم من المنائر القريبة او من الراديو؛ لينطلقوا بعد ذلك نحو (الفِرْجة) حيث دواليب الهواء والمراجيح ..... والحمير؛ ليستمتعوا بركوبها. ثم ليعودوا إلى منازلهم وهم يعرجون اويقزلون من ضغط الحذاء الجديد على أقدامهم؛ أويفحجون بسبب إحتكاك برذعة (جلال) الحمار بافخاذهم التي علاها ألإحمرار؛ او تسلخ جلدها!.

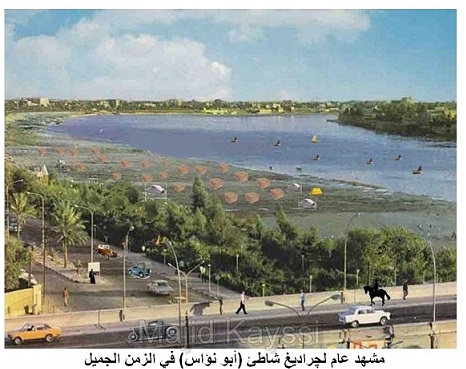

وقد تنوعت العاب العامة بحسب أعمارهم وأجناسهم كما قلنا. فكان الرجال يهرعون الى الشواطئ في بداية موسم الصيف لينصبوا (الچراديغ) عند شارع (أبو نؤاس) او في منطقة (الصرافية) عند الجسر الحديد؛ او في غيرهما من أمكنة مناسبة ليمارسوا فيها ألوان الفعاليات والمتع البريئة. ففي ألأعياد وألأفراح والمناسبات السعيدة مثلا نراهم يشاركون في رقصة (الچوبي) أو لعبة (الساس). وهي المبارزة الإستعراضية بالسيوف. او يلعبون (الدومنة) او (الطاولي) في المقاهي. كما مارست فئة معينة من المجتمع لعبة الشطرنج المعروفة. بينما إنشغلت فئة أخرى بلعبة (الورق)؛ اما لهوا او للمقامرة. فكانوا يمارسونه على إستحياء إذا كان في العلن. او يمارس بكثرة في (التلخانات) وفي الخفاء. وفي شهر رمضان المبارك كانوا يجدون المتعة في لعبتي المْحيبِس والمنقلة. وكان بعضهم يفضل ممارسة تربية الطيور (الحمام) والبلابل والديكة (الهراتية) وألأكباش من أجل المهارشة (الكْسار). ومنهم من يحضر جلسات قراءة المقام اوالمناقب النبوية؛ او يستمع الى عزف ألآلات الموسيقية؛ او يأخذ دروسا في العزف. و يمارس من كانت له اللياقة البدنية رياضة المصارعة في (الزورخانات) او الملاواة بالأذرع. اما المتعلمون فكانوا يجدون المتعة في رواية الشعر او (المطاردة) فيه. ولا ننسى حضور الكثير من البغداديين مجالس (القصة خون) حيث تُروي سيرة عنترة وأبي زيد الهلالي. وفي السنين ألأخيرة دخلت حياة الناس ألألعاب الرياضية الحديثة المختلفة كلعبة كرة القدم وغيرها. اما لعبة (الپولو) فكانت معروفة في الجيش حيث تمارس على ظهور الخيل.

ولعل مما إستهوى الكثير من البغادة يومئذ ممارستهم للسياسة ومناقشة الشأن الوطني العام في الفضوات والمقاهي والحدائق العامة مثل (حديقة المعرض) في باب المعظم و(پارك السعدون) في البتاويين. ولم تكن النوادي قد إنتشرت بعد.

اما الشبان والصبية فألعابهم كثيرة ومتنوعة. وكان بعضها لا يخلو من ضرر او خطر. من ذلك نذكر على سبيل المثال: السباحة، الطيارات الورقية، الچعاب، المصيادات؛ بنادق (الصچم) لصيد العصافير والحمام؛ الچقة وشبر (بالدعبل)؛ المصاريع (الدوامات)، الكسار بين ألأطراف بالمعاچيل (المقاليع)، طفّيرَك یا گمَر، الحرامية والچرخچية، إرتقاء العكازات العالية، الچرخ والعُودة، الدبّابة ( بكرة خيوط وصابونة ولاستيك)، عربانة بولبرن (چروخ صچم)؛ طيارة هليكوبتر ( مروحة صغيرة وعمود خشب)، تفگة الماش ( انبوبة صغيرة وحبوب الماش)، الطگاگات بالمفتاح وکبریت الشخاط؛ رمي الصحون في الهواء وتلقفها ثانية؛ المُطرّة وبلبل (الحاح)، الفرارة او الورّارة ( وهي قطعة قيد حديد مربوطة بخيط)، تلفون (علبتان وخيط)، الپوتاس وألألعاب النارية (في ليلة المِحْيا) وغيرها.

وكان الميسورون من البغادة يخرجون الى المزارع لصيد الدراج والبط باستعمال انواع البنادق الكسرية المفردة او المزدوجة، او يذهبون الى البر لصيد الغزلان بواسطة الصقور المدربة. او يعنون بتربية الخيول لإشراكها في المسابقات المعروفة بـ (الريسز)؛ حيث يهرع العامة للتفرج على تلك الخيول وهي تتسابق للحصول على الجوائز اوالكؤوس؛ او للمقامرة عليها. ثم ليعود الخاسرون الى بيوتهم فرادى ومشيا على ألأقدام؛ وقد طأطأوا رؤوسهم من وطأة الخسارة؛ بعد ان ذهبوا الى (الريسز) جماعات وبواسطة العربات (الرَّبلات)!. اما الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية فيمارسون المصارعة في (الزورخانات) او الملاواة بالأذرع كما قلنا. وكان للفتيات العابهن وهواياتهن البسيطة المحدودة. ابرزها (التُوكي) والقفز بالحبل والطمّة خريزة والصگلة والصفيگة وطار الواوي!، وتمثيل دور ألأم في المنزل، وما شاكل ذلك. ومعلوم أن غالبية تلك ألألعاب الشعبية الجميلة قد إنقرضت وإختفت حتى من ذاكرة الناس؛ وحلت محلها الألعاب الألكترونية والمحمول (ألآيْ فون) والحاسوب؛ بفوائدها الجمة الى جانب بلاويها الكثيرة!.

وتعتبر السباحة من الهوايات الممتعة والممارسات النافعة التي استهوت الناس جميعا وبمختلف أعمارهم وثقافاتهم. وهي ممارسة قديمة قدم ألتأريخ. فقد كانت جزءً رئيسا من حياة الإنسان القديم؛ فرضتها ظروف حياته اليومية الشاقة حين كان يواجه خطر الموت كل لحظة؛ وخصوصا في ألأنهار والبحيرات والبحار وهو يكافح من أجل الحصول على قوت يومه.

ورأينا كيف اولى قدماء العرب إهتماما خاصا بالسباحة؛ الى جانب الرماية وركوب الخيل. فقالوا فيها شعرا جيدا ونثرا جميلا. لذلك رعى البغادة تلك الرياضة المحببة وفي ظروف مدينتهم التي إخترقها نهر دجلة الخالد من شمالها الى جنوبها. فلم تكن في بدايات القرن الماضي مسابح او معدات متقدمة كما هو الحال اليوم. وكانت نسبة الشبان الذين يسكنون قريبا من شواطئ النهر ويجيدون السباحة هى النسبة ألأعلى. بينما راح البعض من هؤلاء يشبع هوايته في ممارسة السباحة في نهر (الخر) الصغير الذي كان موقعه في الحارثية؛ او في السواقي الكبيرة. وخصوصا ايام الصيف القائظ. وكانت إحدى تلك السواقي تمر بمحلة (الكرنتينة)؛ وأمام كلية الحقوق؛ وليست بعيدا عن مقهى الخالد الذكر (إبراهيم عرب)؛ وذلك في اواخر ثلاثينات وبدايات أربعينات القرن الماضى. لكن السواقي لا تعلّم السباحة المألوفة بين الناس؛ بل تمهد لها فتجعل الشاب يألف الماء ومشاكله في ألأقل.

وجميع هؤلاء الشبان كانوا قد تعلموا السباحة على الفطرة ومن خلال ما يعرف بين العامة (بالإطبّشْ) عند الشاطئ؛ ليتمكنوا بعد مدة زمنية؛ طالت او قصرت؛ من أن يصبحوا سباحين متمكنين. وغالبا ما يصحبهم أحد من اهليهم او معارفهم ممن يجيدون السباحة لمساعدتهم وإنقاذهم عند الخطر. وقد تجاهل كثير منهم ألإستعانة بـ(الكرَب) او (الچُوب) على العوم. لذلك تعرض بعضهم الى الغرق بسبب هذا ألإهمال. أما الشبان الذين عشقوا السباحة وواظبوا عليها فقد اصبح بعضهم سباحين ماهرين يشار اليهم بالبنان. فتمكنوا من ممارسة الوان مختلفة وجميلة من السباحة. ووصل بعضهم الى مستويات عالمية كالسباح الشهير (علاء النواب) المولود في محلة (الشيخ بشار - الكرخ). وكان أن شارك في عدد من السباقات الدولية ابرزها سباق (كابري ـ إيطاليا) فحصل على المركز الأول؛ ثم سباق قطع (بحر المانش) عام 1959.

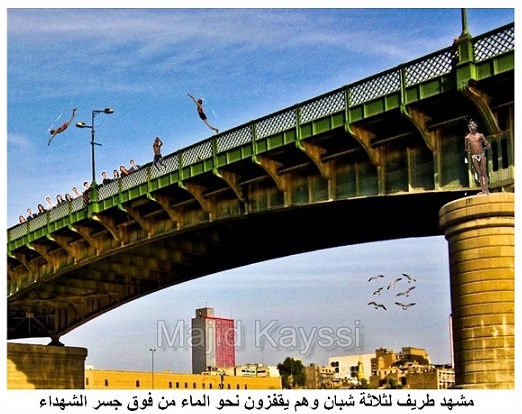

ومن فنون السباحة نذكر الغطس (الغط) لمدد زمنية طويلة ليعتاد السباح على حبس أنفاسه عند الضرورة؛ والقفز من ألأمكنة العالية كالجسور مثلا. ولعل بعض القراء الكرام يتذكرون كيف كان الناس يتجمهرون فوق الجسر ليشاهدوا شبانا ممتلئين عزيمة وزهوا وهم يرتقون السياج؛ او حتى عمود النور؛ ليقذفوا بأنفسهم في النهر بين هتافات الناس وتصفيقهم وإنبهارهم؛ وعيونهم شاخصة نحو سطح الماء؛ وقد سادهم الوجوم وأنتابهم القلق الى أن يظهروا على سطح الماء وهم يلوحون بأيديهم الى الجمهور المبتهج.

وتعد غالبية شواطئ بغداد مناسبة للسباحة على وجه العموم. غير ان الناس يفضلون الشواطئ الرملية الخالية من النفايات الضارة. وكان معظمها يقع في المنطقة الواقعة بين مدينة (ألأعظمية) ومرورا بمنطقة (الصرافية) عند الجسر الحديد؛ وشريعة (المجيدية) في (باب المعظم)؛ وشريعة (المصبغة)؛ وشريعة (السيد سلطان علي) الذي تعلم فيها الكاتب وأبناء محلته السباحة على أيدي (ألإستادية) اليهود المعروفين؛ وعند شارع (أبو نؤاس) وحتى منطقة (الكرادة)؛ وعلى جانبي النهر تقريبا.

وهناك منطقتان مناسبتان وجميلتان إستأثرتا برغبة الناس في نصب (الچراديغ)؛ أي العرائش؛ لممارسة السباحة وقضاء أيام هادئة ومريحة؛ حيث الهدوء والسكينة ومتعة التأمل؛ وذلك طوال أشهر الصيف؛ هما منطقة (أبو نؤاس) وما بعدها؛ ومنطقة (الصرافية). وكانت (الچراديغ) تنصب من اعمدة خشب (القوَغ) وحُصران القصب. وتغطى ارضيتها بحصران الخيزران او البُسُط. وتضاء بالفوانيس اواللمپات اوالفوانيس الوهاجة (اللوكسات). وقد زودت بأدوات طبخ بسيطة كـ (الچولة) او (الپريمز) والمنقلة وفحم (الكراچي) والقوري والإستكانات وألأواني وما شاكلها.

وكانت مناطق (الچراديغ) في ألأربعينات؛ من أجمل المناطق وأكثرها هدوءً وسكينة. فلم يكن يومها شرطة او أمن او (عيون)! لمراقبة الناس او لمنعهم من إنشاء (الچراديغ) إلا لأزلامهم ومحاسيبهم؛ بإستثناء الحصول على الإجازة من أمانة العاصمة؛ والتنبيه الشديد على عدم السماح للنساء بدخولها. ففي الوقت الذي كان الناس يعانون من قسوة الحر وكابوس (الوغرة)؛ كانت ليالي (الچراديغ) منعشة ولذيذة؛ وخصوصا حين يغطس المرء جسمه في الماء ليلا وهو يحدق في السماء الصافية ويراقب نجومها المتلألئة وكأنها لآلئ قلادة تغفو على جيد (حْدْيثة) حسناء. وكانت السباحة هناك شبه آمنة بسبب وجود الكثير من الشاغلين لتلك (الچراديغ) ممن يجيدون السباحة؛ ولتوفر (الچوابة) الجاهزة. وكان البعض يستأجرون الزوارق طوال الموسم بمبلغ زهيد ليتجولوا فيها وأصدقاءهم في المنطقة؛ او ليستمتعوا بصيد السمك. وكانت من أجمل الهوايات التي تشغل اوقات الناس هي السباحة والمطالعة والكتابة. ولم يكن بالإمكان ألأستماع الى الراديو لعدم توفر الكهرباء بالقرب من (الچرداغ). ولعل من ابرز نشاطات ألشباب يومئذ كانت المشاركة الفعالة في المناقشات السياسية التى تتناول شؤون الوطن وإستقلاله ومستقبله السياسي؛ يوم كانت (بريطانيا) تسعى لتكبيل العراق بالمعاهدات الجائرة. فكان الشبان العراقيون والبغداديين بخاصة لها بالمرصاد. فنجدهم وقد تجمعوا في واحد من (الچراديغ) ليتبادلوا الآراء في جو أخوي يغلب عليه الحماس أحيانا. وما طرحت يومها قط مسائل خلافية تثير النعرات القومية او الطائفية او الخصومات السياسية البالغة الشدة بين العراقيين. فقد كان ذلك الزمن هو زمن تألق الحركة الوطنية التحررية وشيوع ألأفكار العلمية الحديثة وأنطلاقة الثقافة السياسية ألإشتراكية والفكر الديمقراطي التقدمي؛ وتبلور الوعي القومي الوحدوي. وقد تجسدت في الإحزاب السياسة الناشئة يومذاك. فقد برز على الساحة السياسية الوطنية مفكرون وسياسيون وكتاب من طراز رفيع تمكنوا من الإحاطة بمجمل المشهد السياسي في البلد؛ بدءً باليسار ومرورا بالوسط وإنتهاءً باليمين. فأنشأوا ألأحزاب الوطنية والقومية وألأهلية الموالية للغرب. فحمل بعضها راية الكفاح السلمي ضد ألإستعمار البريطاني؛ بينما سعى البعض ألآخر لعقد المعاهدات الجائرة مع الحكومة البريطانية. وعادة ما تنتهي تلك المناقشات الشبابية بإحترام الرأي ألآخر وتفهم وجهة نظره. ثم تختتم الأمسية بصينية الشاي والكعك والبقصم والكرزات.

وهناك من الشبان من يهوى الزراعة. فتراه يهيء الأرض لغرس بذور اللوبيا اوالطماطة اوالفلفل دارة اوالخيار اوغيرها حول (الچرداغ). بينما وجد آخرون المتعة والمسرة في الغناء والهزج على صوت (الدنابك) وسط موجات الضحك وتبادل الطرائف والنكات؛ أوعمل المقالب البريئة. ويكون ذلك عادة مساء الخميس والجمعة. وقد نسمع في أواخر الليل صوت الناي الشجي وهو يتسلل الى الآذان المرهفة من عمق الظلام ممزوجا بأنين العاشقين الذي لا نهاية له.

نعود ثانية الى السباحة فنقول: بأن الكثير من سكنة أطراف بغداد البعيدة نسبيا عن نهر دجلة يلجأون الى معلمي السباحة المعروفين والذين كان معظمهم من اليهود. فلم تكن العوائل البغدادية لتسمح لأولادها بالذهاب الى (الشط) بمفردهم؛ إذ يعدون ذلك عيبا كبیرا. فعبارة (ابو الشطوط) من العبارات المشينة؛ مثلها كمثل عبارة (ابو الدروبْ). ولا تختلف مناسبة تعليم ألأبناء السباحة عن المناسبات الجميلة ألأخرى كالزواج آو التخرج من المدرسة او الكلية؛ اوالحصول على وظيفة او العودة الى البلد بعد غياب طويل؛ او الطهور اوإلتسرح من الخدمة العسكرية اوالحج وسواها؛ وذلك من حيث إسباغ جو من البهجة والسعادة والرضى على الجميع.

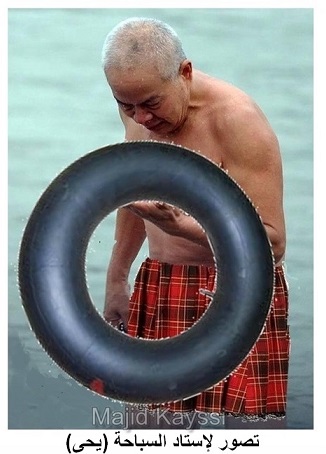

وتعليم السباحة من قبل معلمين محترفين (إستادية) كان تقليدا متبعا في كثير من ألأطرف والمحلات البغدادية القديمة. وكما قلنا، فقد كان ألأسطوات اليهود من أكثرهم قبولا وثقة وأحتراما. ويفضل من كانوا كبارا في السن لطول خبرتهم ولصبرهم وثبات إلتزامهم بشروط المهنة والحفاظ على تقاليدها الموروثة؛ وليتمكوا من ضبط سلوك (ألأولاد) عند الضرورة. ومثل تلك الخصال لازمة لمثل هذه الرياضة. لأن أي إهمال او عبث بالتعليمات قد تكون نتائجه سيئة؛ وخصوصا في بداية الشوط. وكان من أشهر (ألإستادية) الذين عرفتهم محلات (قنبر علي) و(ابو شبل) و(ابو سيفين) و(الخالدية) و(الطاطران) و(بني سعيد) و(الشورجة) وألأطراف ألأخرى القريبة منها هم كل من (يحي) و(حُوگي) و(يعگوب). ولكل من هؤلاء خصاله ومزاجه المتميز. فقد كان ألإستاد (يحى) الذي علم الكاتب وأشقاءه السباحة رجلا ممتلئ الجسم وهادئا وطيبا وبشوشا ومثالا للصبر ألأيوبي!. فهو لا يعرف التذمر حتى لو كرر الدرس او التمرين عددا من المرات. بعكس (حوگي) الذي كان أستادا بارعا؛ نحيف الجسم وجادا في مهنته. لكنه كان ضيق الصدر وصارما في تطبيق تعليمات السباحة. ومن المفارقات الطريفة ان أحد (ألأولاد) الثرثارين والمكثرين من ألأسئلة وأسمه (عبود) كان من نصيب (حوگي). وأذكر انه حصلت محاورة خاطفة بينهما حيث سأله عبود: (إستادي؛ لو شِرگتْ بالمي وآني بنصْ الشط شسوي)..!؟. فأجابه الإستاد (حوگي) على مضض: (بقىَ إثبتْ ولتخاف... وبقو للمي من ثِمّكْ؛ وصيِّح علينا). ثم قذفه بعد دقائق بسؤأل آخر كان كالسهم الخارق: (إستادي؛ لو لِزمْني ابو الشرگيط وأني بنص المي شسوي) ..!؟. فصاح به: ( عاينْ وْلكْ... إنت ماتِسكِتْ!. هو الله ما عندو شِغِلْ بسْ عبود)...!.

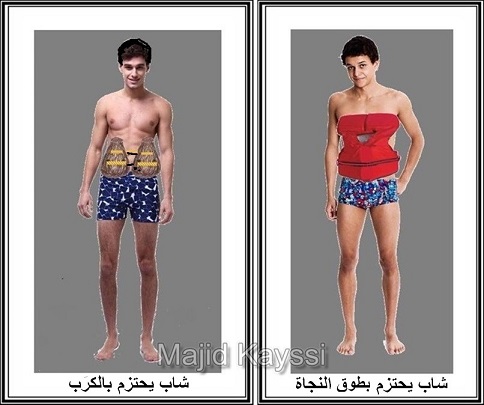

وكانت العوائل البغدادية تتفق مع هؤلاء (ألإستادية) في بداية موسم الصيف وقبل تعطيل المدارس لإلحاقهم بـ (جوگة الإستاد) لقاء إكرامية غير محددة. فلم يكن للإنسان تسعيرة يومذاك. فكانت (الكلمة) اقوى من أي إتفاق او ميثاق او معاهدة مما هو شائع في هذا الزمن. وحين يضع (ألإستاد) جدولا للسباحة ويبلغه الى العوائل؛ تبدأ الإستعدادات اللازمة وذلك بأن يتجمع (ألأولاد) في مكان محدد حيث يبدأ الجميع بالتحرك بقيادة (ألإستاد) نحو (شريعة سيد سلطان علي) المجاورة لبناية (اوروزدي باك) القديمة وقبالة (السينما الوطني) في شارع الرشيد. ويعتبر اول درس في غاية ألأهمية لانه يؤكد على التعلميات الواجب الإلتزام بها من قبل المتعلمين. وبعد ذلك يأخذ (ألإستاد) المتعلم الى (الجرف) ويقدمه بهدوء وخشوع الى (الماء) لاول مرة. ثم يبدأ بتطويفه؛ واضعا يديه تحت صدره وبطنه. وبعد ذلك يربط على بطنه وعلى صدره اربع (كربات ) من (كرَب) النخيل الجاف والمبطن بالقماش. ومن ثم يتأكد من شد حبال (الكرب) بقوة حول خصره. وهنا يطلب (ألإستاد) من المتعلم ان يحاول السباحة بمفرده وليس بعيدا عن (الجرف) وتحت إشرافه التام.

وتتلاحق الدروس والتمارين يوميا برعاية (ألإستاد) الذي لا يفارقه (چوب) إطارات السيارات. ولا يسمح (للمتعلم) بإستعمال (الچوب) بإستمرار لأنه يعوِّد على ألإتكال. وبمرور ألأيام يقلل عدد (الكرَب) حتى تترك نهائيا وذلك بقرار من (ألإستاد). وتختلف قابلية التعلم بين شخص وآخر. فبعضهم يجتاز الإختبار النهائي في موسم واحد والبعض ألأخر ينصح بتكرار التمارين في الموسم التالي. ولابد للمتعلمين من أخذ قسط من الراحة؛ حيث يبدأون بفتح (الصرة) التي تعدها الوالدة او القريبة ليجدوا فيها بعض الطعام. فالمحظوظ من يجد في اللفة رغيفا من الخبز و(عروك طاوة - كباب) او قطعا من (البورك) او (السنبوسك) مع الكرفس او الكراث والطرشي. أما ألآخرون فغالبا ما يشترون وهم في الطريق (صمونه وعنبة) او (صمونة وشرائح من طرشي الشلغم ) اللذيذ.

وتمر عملية التعليم بمراحل وخطوات عديدة ومتلاحقة لا مجال للتفصيل فيها. لكن أجمل وأهم يوم في حياة المتعلم وأهله هو قيامه بالإختبار النهائي؛ حيث يطلب من (ألأولاد) ان يستعدوا لعبور (الشط) تحت رعاية (أساتيدهم) الذين حملوا (الچوابة) معهم. وهنا يردد (الأولاد) صيحة واحدة : توكلنا على الله. فيقذفون بأنفسهم في النهر وهم بين متمالك لأعصابه نسبيا او خائف. وهو امر متوقع. ويشترط في المتعلم ان يمارس السباحة وهو يرتدي (دشداشته) وقد شدها بالحزام ورفع ذيلها إلى ألأعلى. وكثيرا ما كان (ألإستادية) يحاولون جمع المتعلمين الجاهزين للعبور في يوم واحد ليكون تذكارا جميلا وبهيجا بالنسبة الى الجميع ولزمن طويل. فها هم ألأهالي؛ ومعظمهم من النسوة؛ يجلسون بقلق عند الشاطئ لمراقبة أولادهم وهم يعبرون (الشط) نحو الجانب الآخر؛ ثم ليعودوا مباشرة الى الشريعة؛ حيث يستقبلهم الأهل بالزغاريد والإبتهالات و(طش) المخلط) و(الشكرات) فو ق رؤوس (ألأولاد)؛ وقد بدا واحدهم منهكا والماء (يشخل) من دشداشته المبتلة. لكن إبتسامة عريضة تعلو وجهه وكأنه عاد من مهمة بطولية او إجتاز إمتحان (البكلوريا) او خرج من عش الزوجية متهلل الأسارير!. وهنا تلبسه الوالدة او القريبة دشداشة جديدة ثم ترمي بالقديمة في النهر.

وفي هذا الجو المنشرح البهيج تُخرج ألأمهات او القريبات من (صررهن) المعقودة في ذيل (الفوطة) او من جيب الثوب ما قسمه الله من نقود لتدسه في يد (ألإستاد) الذي بدا مطرق الرأس؛ حياء وأمتنانا؛ وهو يتسلم (ألإكرامية). وفي أحيان كثيرة تقوم العوائل المقتدرة ماليا بتقديم هدية ثمينة للإستاد تكون في الغالب قطعة قماش او (تخم) ملابس او زوج من ألأحذية.

وغالبا ما تكون للإحتفال الجميل الذي أقيم في (الشريعة) تكملة يتولاها أبناء (الطرف). فما ان يصل (ألأولاد) حتى يستقبلوهم بالترحاب ويأخذوهم بالأحضان. كما تقوم النسوة بـإطلاق (الهلاهل) و(طش الواهلية). ثم يبدأ فصل المجاملات وتبادل كلمات المديح وألإطراء: (گرّة عينچْ ام محمود ْبمحمودْ. المحروس إشلون مَيعبُرْ الشط وهوَّ طول عمره شاطر بالمكتب). وتجيبها ام محمودْ: (تِسلمين خيتي أم عبود ويحفظ لچ لصْبيْ بجاه النبي محمد. وإنشا الله يعبر (عبود) الشط السنة الجاية ونفرح بيه!).

تلك كانت حياة العراقيين بعامة؛ والبغادة بخاصة. حياة لينة وبسيطة ومتواضعة. لكنها لم تخل من منغصات او متاعب او هموم. فمن خلال الصبر والكفاح الطويل تمكنوا من إيجاد منافذ للتمتع بالحياة وممارسة هواياتهم التي يحبونها. فالدنيا كانت غير هذه الدنيا. فقد كانت ألأمور تسير على مهلها وبلا صخب. حتى الفقر كان رحيما والقتل رؤوفا والسرقة خجولة. فمن كانت تسوّل له نفسه من العابثين أن (ينشل) قلم (پاندان) مثلا؛ فمن المؤكد أن يقدم في اليوم التالي الى المحاكمة ليواجه الحاكم الشهير (عبد العزيز الخياط) وليدخل ضيفا على السجن لمدة ستة أشهر. فلو طبقنا اليوم (حْسابْ العرَب) على من يسرق الألف او المليون او المليار....! فيا ترى؛ كم عاما سيقضي هذا (الحرامي) في (حبس) الخالد الذكر (عبد العزيز الخياط)!؟.

أكاديمي مغترب من العراق

ملاحظة: ترك (الكاتب) بعض المصطلحات الشعبية من غير ترجمة او إيضاح عمدا ليدفع بالقارئ الكريم الذي يجهلها إلى إشراك (الكهول والشيوخ) ممن عاصروا تلك الأزمنة الجميلة؛ متعة المطالعة وتفسير تلك المصطلحات. فليس من الإنصاف أن يظلمهم الناس فوق ظلم الزمن.

.jpg)

.jpg)

التعليقات