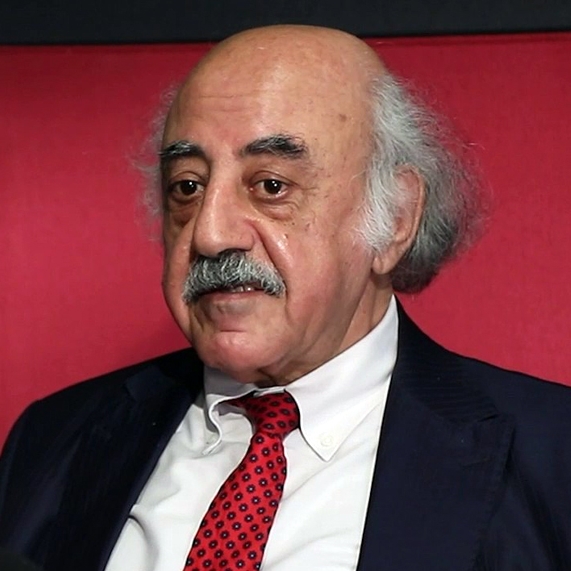

عبدالله المدني

في التاريخ السعودي ثمة شخصيات لا يجد المرء أمامها سوى أن ينحني لها احتراما لما تحتويه سيرتها من صور الكفاح والعصامية والاجتهاد، معطوفة على تحقيق إنجازات علمية ومهنية مبهرة، ناهيك عن اتصافها بالخلق الرفيع ونظافة الكف. من هؤلاء الدكتور أسامة شبكشي المنحدر من أسرة حجازية عريقة يعود نسبها إلى الحسن بن أبي طالب، وكانت تكنى بآل عثمان قبل الحكم العثماني ثم تسمت بـ«شبكشي» وفقا لمهنة الأسرة كما هو موثق في سجلات موانئ عدن وجدة العثمانية.

تصلح سيرة صاحبنا للوقوف عندها وتأملها طويلا، خصوصا من قبل شباب اليوم المتعجلين لتسلق الهرم الوظيفي. نقول هذا لأن سيرته بمثابة لوحة يجتمع فيها التشرد والاغتراب وشظف العيش والصبر والعمل الشاق، والنبوغ العلمي، وتقلد أعلى المناصب.

ولد شبكشي في حارة المظلوم بجدة سنة 1943 بمنزل جده لأبيه التاجر علي شبكشي صاحب السجل التجاري رقم 16. والدته هي السيدة الفاضلة عزة محمد رفيع لنجاوي، أما والده فهو عبدالمجيد شبكشي الذي شعر بمرارة اليتم في صباه عندما توفي والده في السودان وهو في رحلة عمل، فقرر الاعتماد على نفسه في سن مبكرة، وما إن أتم دراسته في مدرسة الفلاح حتى التحق بوظيفة بإدارة البرق والبريد، ومنها انتقل إلى شرطة جدة التي تدرج في مناصبها حتى أصبح مديرا لها في الخمسينات، وكان عبدالمجيد أيضا رمزا من رموز المجتمع والأدب والثقافة في الحجاز، وصاحب إسهامات صحفية من خلال جريدة البلاد، بل صار في الستينات رئيسا لتحريرها، وبالتالي عضوا في الوفود الإعلامية التي رافقت الملك فيصل رحمه الله في زياراته الخارجية العديدة، طبقا لما ورد في كتاب نشره ولداه فوزي وأسامة سنة 2011 من إعداد الكاتب محمد المنقري تحت عنوان «عبدالمجيد علي شبكشي.. رجل الأمن والصحافة والأدب».

بالعودة إلى أسامة شبكشي ــ الذي هو سر أبيه وصنوه في الكفاح ــ نجده يسرد صورا من ذكريات طفولته في كتابه «مواقف وأشهاد»، وهو كتاب نشره على نفقته الخاصة في برلين سنة 2015، حيث تطرق فيه إلى سيرته وتجاربه الشخصية وبعض الأحداث التي عاصرها، وذلك عبر لغة سردية رشيقة تخللها الكثير من الطرائف والأمثلة والاستشهاد بالآيات، والأبيات الشعرية، والأقوال المأثورة والأرقام والبيانات.

فمن ذكريات طفولته، أنه عانى مشاكل صحية شديدة اضطرت أسرته معها للجوء إلى الكي الذي تعرض له 36 مرة دون أي تحسن، الأمر الذي دفع والده إلى عرضه على أطباء في لبنان فشفي خلال 15 يوما، مما جعله ينبهر منذاك بالطب ويـُكثر التساؤل عنه.

سنوات الدراسة بين 4 دول

وعن دراسته الأولى أخبرنا أنه التحق أولا بقسم الأطفال ما دون السادسة بمدرسة الفلاح بجدة، ثم أرسله والده في سن السادسة مع ابن عمه «هشام صالح شبكشي» إلى الخرطوم للدراسة في «كمبوني كوليدج» (مدرسة راقية أسسها القس البريطاني دانيال كمبوني سنة 1929)، لكن حينما علمت أسرته أن الأخيرة مدرسة تبشيرية أخرجوه منها في عام 1953 وأرسلوه للدراسة في لبنان بكلية الشويفات الوطنية، ومن الأخيرة انتقل إلى «فيكتوريا كوليج» بالإسكندرية. وبعد عام من ذلك عاد إلى السعودية وهو في الخامسة عشرة للدراسة في مدرسة «القصور السبعة» التي كانت عبارة عن مجموعة مدارس. لكن الظروف أجبرته على العودة مجددا إلى مصر مع نهاية مرحلته الإعدادية، إذ كان والده قد قرر الإقامة في مصر، حيث درس أسامة هذه المرة حتى الصف الثاني ثانوي، ليعود مجددا إلى وطنه ويكمل دراسته في مدارس الثغر النموذجية (كانت وقتها قد انتقلت من الطائف إلى جدة بأمر من الملك فيصل)، وهو عاقد العزم على الحصول على بعثة دراسية لإكمال تعليمه في الخارج في مجال الطب، كي يحقق بذلك أمنية والده الذي أراده طبيبا بعد أن اختار ولده الآخر «فوزي» مجال الدبلوماسية وترقى فيه إلى أن صار مندوبا دائما للسعودية في الأمم المتحدة.

بداية رحلة ألمانيا

غير أن ما حدث في هذا المنعطف من حياته هو أن شظف العيش والبعد عن الوالدين في سن المراهقة الحساسة انعكسا على تحصيله العلمي سلبا فلم يحصل على المجموع المؤهل للابتعاث، مما تسبب في حيرته وألمه وتحطم آماله، خصوصا أن السعودية لم تكن بها جامعات آنذاك. هنا أتى والده من مصر ليجد له حلا، وهو واثق من أن أصدقاءه الكثر من ذوي المناصب الرفيعة لن يخذلوه. في هذا السياق قال شبكشي لصحيفة الشرق الأوسط (30/8/2001): «قدم والدي من مقر إقامته في مصر، فجئنا إلى الرياض في صندوق شاحنة (لوري)، واثقا من مساعدة أحد أصدقائه، وهو وزير سابق.. وصلنا ونحن في حالة يائسة من العطش والجوع، والغبار يغطي وجوهنا، وما إن صرنا على باب منزل من كان والدي يعتقد بأنه صديق له (....) حتى اصطكت الدنيا في وجوهنا وانقلبت أحلامي الوردية». وكان السبب هو أن الوزير السابق تنكر لصديقه وأمر خدمه بإغلاق الباب في وجهه.

لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ يجيب شبكشي قائلا: «لم يهن على والدي أن يخيّب ظن ولده كما خاب ظنه في صديقه. كانت في يده ساعة من ذهب هي آخر ما يملك.. باعها بثلاثة آلاف ريال وأعطاني المبلغ وقال (دبـّر حالك).. وقتها أقسمت أن أسافر إلى ألمانيا وأعود بالشهادة، وإنْ لم أحقق هذا الهدف تكون رجعتي جثة داخل صندوق خشبي».

بذلك المبلغ البخس بدأ شبكشي مشوار تحصيله الجامعي في ألمانيا الذي تخلله الكثير من المعاناة والمكابدة والكدح اليومي ما بين توفير لقمة العيش من جهة والاجتهاد في الدراسة من جهة أخرى. كان عليه في ألمانيا أن يعيد الثانوية كي يحصل على معدل يؤهله دخول كليه الطب، ففعل، وتمّ قبوله في كلية الطب بجامعة ألبريخت Christian-Albrechts-Universität بمدينة «كيل Kiel»، فواصل الليل بالنهار دارسا على مدى سنوات طويلة كان خلالها يزاول أعمالا مختلفة بأجور بسيطة كي يوفر قوت يومه. وقد تحدث باستفاضة عن معاناته المعيشية في ألمانيا في حواره المشار إليه مع «الشرق الأوسط» فقال: «سكنتُ في مكان صغير جداً مع زميل من تركيا، ومن شدة البرودة كنا نتبادل الجلوس حول المدفأة لصغر حجمها وضيق المساحة. لا يوجد لدينا ماء ولا محارم. كنا نستخدم الجرائد في النظافة. الوجبة الرئيسية عبارة عن رغيف خبز في داخله زبدة وسكر. وفي مطعم الجامعة كنا نستطعم طبق الشوربة، يوم لي وآخر عليّ بالتناوب مع زميلي التركي».

ومن ذكرياته الأخرى عن حقبة دراسته الأولى في ألمانيا أنه عمل سائقا لتراكتور بمزرعة ألمانية مقابل 7.5 مارك، وعمل في مناولة وتحميل العلب المعدنية بمصنع للبسكويت مقابل ربع دولار تقريبا عن كل علبة، وعمل في بيع الآيس كريم للأطفال الألمان صيفا، كما عمل في مصنع للغواصات كثير الضوضاء مما تسبب في فقدان إذنه اليسرى لحاسة السمع، حيث لم يكن بمقدوره شراء جهاز حماية الأذنين كغيره من العاملين. وداخل هذا المصنع يتذكر شبكشي فيروي «كان الألمان يتناولون سندويتشات لحم الخنزير، وكانوا بين يوم وآخر يأتون بسندويتشات جبنة أو سمك ويدّعون بأنهم أحضروها بالخطأ بينما ذلك يأتي عن قصد منهم، لأنني كنت أمتنع عن أكل لحم الخنزير ومشتقاته.. كانوا يفعلون ذلك من باب العطف عليّ وعدم جرح مشاعري».

ومن المواقف الطريفة التي رواها للصحافة من زمن دراسته في ألمانيا أنه ذهب مع أربعة من زملائه لأداء امتحان الفيزياء، وكان يتوقع أن يجد قاعة بها مئات الطلبة فإذا به يجد نفسه وحيدا في مواجهة ممتحن المادة بعد انسحاب زملائه لمعرفتهم بشخصيته وصرامته، حيث كان الممتحن هو البروفيسور أوتوهان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، لكن الله قيض له أن يعطي الإجابات الصحيحة وينال تقديرا عاليا.

ومن المواقف الحرجة أنه كان ذات مرة يقود سيارته بسرعة زائدة عن المسموح بها في ألمانيا، لأن ابنه عبدالمجيد كان في حالة تتطلب نقله إلى المستشفى على جناح السرعة، وحينما أوقفه شرطي المرور وعرف السبب، تجنب إعطاءه المخالفة المقررة، وسار أمامه بدراجته ليبعد عن طريقه السيارات الأخرى حتى يصل إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

العودة السريعة إلى ألمانيا

جملة القول إن صاحبنا استطاع بكفاحه وصموده أن يعود إلى وطنه سنة 1970 حاملا بكالوريوس الطب ليبدأ البحث عن وظيفة، لكن وزير التعليم العالي السعودي آنذاك «حسن عبدالله آل الشيخ» نصحه بالعودة إلى ألمانيا مبتعثا للتخصص في الأمراض الباطنية. وهكذا عاد إلى ألمانيا مجددا ليعيش بها سنوات أخرى (بلغ مجموعها 13 سنة)، دارسا في جامعة «إرلنغن نورنبيرغ Universität Erlangen-Nürnberg» التي تعتبر من جامعات النخبة في أوروبا. فتمكن من الحصول على درجتي دكتوراه: واحدة في الطب سنة 1974، والأخرى في الفلسفة سنة 1976.

ولعل من الدلائل الأخرى على نبوغه أن مستشفى نورنبيرغ التعليمي منحه درجة التخصص في الأمراض الباطنية سنة 1976، علاوة على شهادة البورد الألماني المعروف باسم «فاخ آرتس Facharzt»، وسمح له بالإقامة في المستشفى كطبيب، كما منحته حكومة ولاية بافاريا ترخيصا بممارسة الطب في ألمانيا، وعرضتْ عليه الأخيرة جنسيتها مع عقد عمل لمدة 25 عاما، لكنه رفض، مفضلا العودة إلى وطنه كي يكون مجاورا لوالديه، في صورة من صور الوفاء و

البر بالوالدين النادرة هذه الأيام.

وحينما عاد إلى وطنه مرفوع الرأس كان أول تعليق من والده هو عبارة «بيّض الله وجهك» التي وصفها شبكشي بـ«أعظم مكافأة لي في حياتي» في حوار مع الإعلامي مفيد النويصر في برنامج «من الصفر» على قناة MBC في مايو 2018.

التدرج الأكاديمي

مهنيا، تدرج شبكشي بعد عودته من ألمانيا في وظائف أكاديمية وإدارية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، فترك بها بصمة لا تنمحي، خصوصا أنه كان يستهوي العملين الأكاديمي والبحثي. وقد أورد شبكشي تفاصيل ذلك في حوار له منشور في صحيفة الجزيرة (21/10/2010)، حيث قال (بتصرف): «عندما عدتُ لم يكن هناك من سبقني بالحصول على شهادة الدكتوراه الألمانية في الطب إلا الزميل الدكتور صالح الخويطر في الرياض فلم يعرفوا ماذا يعينونني، وأخيراً وافقوا على أن يعينوني محاضرا إلى أن تم تصحيح وضعي الوظيفي وذلك عن طريق لجنة معادلة الشهادات برئاسة الدكتور محمود سفر، حيث عدلوا شهادتنا وصححوا مسارنا، فتحولتُ من محاضر إلى مدرس فأستاذ مساعد فأستاذ مشارك فأستاذ لأمراض الجهاز الهضمي. هذا في ما يختص بالمسيرة الأكاديمية، أما المسيرة الأكلينكية فلم يكن هناك مستشفى للجامعة آنذاك فالتحقت بمستشفى القوات المسلحة بجدة الذي كان يُعرف باسم مستشفى الصواريخ، وأراد المولى أن أكون مسؤولاً عن تطوير خدمات قسم الجهاز الهضمي، إلى أن تمّ افتتاح المستشفى الجامعي فعملتُ به. وفي إحدى الليالي كلفني مدير الجامعة آنذاك الدكتور محمد عمر الزبير بأن أكون مشرفاً على المستشفى نظراً لبعض المشاكل المالية التي واجهته، ثم عينت وكيلاً للكلية لشؤون المستشفى. وفي عام 1983 صرتُ عميداً لكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، ثم أصبحتُ وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سنة 1991، ثم مديراً للجامعة في عام 1993 خلفا للدكتور رضا عبيد».

سفير في برلين

أما العام 2004 فقد شهد منعطفا هاما آخر في حياته لم يكن يتوقعه. ففي ذلك العام صدر أمر ملكي بتعيينه سفيرا لبلاده في ألمانيا خلفا للسفير عباس فائق غزاوي. وهكذا عاد الرجل وقد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا إلى البلد الذي درس به شابا يافعا وذاق فيه قسوة الحياة، ليبدأ مرحلة مختلفة تماما من حياته دامت حتى سنة 2015، اكتسب خلالها خبرات سياسية ودبلوماسية متنوعة، خصوصا أن ألمانيا كانت وقتها قد توحدت وصارت تمثل رقما سياسيا واقتصاديا صعبا داخل المنظومة الأوروبية وخارجها. اجتهد الرجل كعادته فارتقى بالعلاقات السعودية ــ الألمانية ووطدها من خلال الوفود المتبادلة وتعزيز التجارة البينية وتنشيط التعاون الثقافي. كما قام بافتتاح أكاديمية الملك فهد في برلين مع الإبقاء على مثيلتها في بون، وحاول تأسيس جمعية للصداقة الألمانية الخليجية بالتعاون مع نظرائه الخليجيين.

اقترن شبكشي برفيقة دربه الدكتورة «هيفاء أحمد اليافي» بُعيد عودته الأولى من ألمانيا، فأنجبت له «مايا» ثم «عبدالمجيد» الذي فقده شابا دارسا في كلية الطب جراء حادثة سير، فكان يوم وفاته أسوأ يوم في حياته، وهو لا يزال يذرف الدمع بحرقة وغزارة كلما جاءت سيرته. ويُرجع صاحبنا الفضل الأكبر في ما حققه إلى «أم عبدالمجيد» بسبب صبرها وتضحيتها بالكثير من حقوقها كي توفر له الراحة.

وأخيرا يخبرنا ابن عم والده الصديق الأستاذ حسين شبكشي أنه يعيش على حمية غذائية من الخضار المسلوقة مدى الحياة، وأنه لا يعرف الإجازة الأسبوعية أو السنوية، مما أثر على صحته، فبدأت مشاكله مع المريء، ثم زادت مصاعبه بعد أن سقط وانكسرت رقبته في إحدى صلوات الجمعة وإجريت له عمليتان جراحيتان في ألمانيا، لكنهما لم تصلحا حاله، فأصبح حديثه صعب الفهم أحيانا.

&

وزير للصحة.. 8 أعوام من الركض اليومي

في أغسطس 1995 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيرا للصحة خلفا لفيصل الحجيلان، فبقي على رأس هذه الوزارة الحساسة ذات الصلة المباشرة بصحة وعلاج المواطنين والوافدين والحجاج مدة 8 سنوات، قام خلالها بإنجازات تحسب له على رأسها ــ طبقا لما ورد على لسانه في حوار مع صحيفة الحياة (25/4/2005) ــ تصفية جميع مديونيات الوزارة المتراكمة المستحقة للغير التي بلغت 8000 مليون ريال، تطوير وتنشيط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تأسيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، استكمال اللوائح الصحية في ما يخص تعريف المنشآت والمهن الصحية. على أن الرجل المعروف بتواضعه تحاشى أن ينسب كل هذه الإنجازات لنفسه، وإنما حرص أن ينسبها إلى كل من ساعده من مرؤوسيه، ومن قبلهم ولاة الأمر.

رحلته في دهاليز وزارة الصحة اتُهم على هامشها بالحزم والصرامة المفرطة، فردّ قائلا: «قد أكون حازما إلى حد ما مع نفسي قبل أن أكون مع الآخرين، حيث إن طبيعة العمل تحتاج إلى الحزم لاسيما أننا نتحدث عن صحة وحياة المواطن والمقيم، وعلينا في أوقات كثيرة أن نتسابق مع الزمن للتغلب على هذا المرض أو ذاك قبل أن يتفاقم». كما اتُهم بالديكتاتورية والتسلط فكان رده أنه مؤتمن من ولاة الأمر على صحة المواطنين والمقيمين، ومن هذا المنطلق فهو يلاحق كل كبيرة وصغيرة مع مرؤوسيه ويدون الملاحظات بصفة يومية ويتابعها معهم بنفسه، لذا فهم يرونه من هذه الزاوية متسلطا لأنهم يريدون أن يناموا على معاملات وقضايا تتعلق بأغلى ما يملكه الإنسان وهو صحته.

بعد هذه الرحلة المثيرة والعمل المضني، وما شعر به من خيبة أمل بسبب اتخاذه قرارات بناء على ثقته في أشخاص تبين له في ما بعد أنهم ليسوا أهلا للثقة، عين مستشارا في الديوان الملكي سنة 2003.

التعليقات