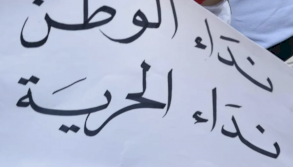

هناك تنامٍ للانبهار بالنزعات القومية والاستبداد بديلاً عن الديمقراطية في كثير من المجتمعات الغربية، ويمكن سرد مثالين لذلك لتزكية هذا الطرح: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا، إلى الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة النزعة القومية في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى هذه الأيام. كما حذر الرئيس ماكرون في مهرجان للديمقراطية رفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من «انبهار بالاستبداد يتنامى» في الدولتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي. كما أوضح الرئيس الألماني: «نحن بحاجة إلى تحالف للديمقراطيين في أوروبا»، مضيفاً أنَّ ماكرون «محق في إشارته إلى أن الظروف اليوم قبل الانتخابات الأوروبية تختلف عن الانتخابات السابقة، لقد حدثت أمور كثيرة».

بناءً على هذا الكلام حذر الرئيسان ضمنياً من أن أوروبا والديمقراطية في القارة قابلة للموت... يمكن أن تموت، ويعتمد الأمر على بعض الخيارات فحسب.

ويقيني أن أوروبا، خصوصاً دولتيها المحوريتين، فرنسا وألمانيا، في أزمة ديمقراطية؛ لأن المشكلة ليست فقط في الأحزاب اليمينية التي تصل إلى سدة الحكم، وإنما هناك خطابات وسياسات عمومية يمينية متطرفة يتبناها الفاعلون السياسيون في المجال السياسي العام، خصوصاً أن هؤلاء يعدون وجود جاليات أجنبية في أوطانهم بمثابة تهديد حقيقي لهوية بلدانهم، ويعدون مثلاً أن المسلمين غير مندمجين بما فيه الكفاية في المجتمعات؛ ويرجعون ذلك إلى الاختلافات الثقافية المختلفة، وإلى القيم قبل الأسباب الأخرى المرتبطة بالغيتوهات أو الصعوبات الاقتصادية.

إن المجموعات السياسية لليمين المتطرف تبقى وفية لمبادئها القائمة على نوستالجيا التاريخ، والاستفادة من الإنتاجات الفكرية ذات النزعة العنصرية، والانتصار لعِرق دون آخر، واعتمادها بمناسبة كل استحقاق سياسي شعارات شعبوية، وبأنها حزب «الوطن»، وليست حزب «السياسيين»، وهي في هذا تستغل أخطاءً سياسية للخصوم، وتسعى لاصطياد «تصويت عقابي» لصالحها عند كل محطة انتخابية؛ زد على ذلك أنها تجعل الخصوم تتبنى أقاويلها وأفكارها حتى لا تفقد ناخبيها ومنتخبيها.

إن العامل الانتخابي وضرورة حشد عدد أكبر من أصوات الناخبين هو السبب الذي يجعل اليوم الأجسام الغربية أجساماً مريضة بالصور النمطية عن الآخر، وهو الذي يولد في عقول الغربيين مقولة وجود هوية وثقافة بلدانهم في خطر أو ما يشار إليه بالهوية المرجعية، وهذه الهوية يشعل فتيلها سياسيو الأحزاب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على قبيل ما وقع في تسعينات القرن الماضي عندما زحف آلاف المهاجرين من يوغوسلافيا السابقة، وطلبوا اللجوء السياسي في بلدان عدة... ولا يمكن أيضاً تجاهل التراكمات التاريخية المغذية للمشاعر الوطنية التي تتجاوز حدود هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتشمل جل الدول الأوروبية، خصوصاً بعد وصول صفوة من الحكام إلى كراسي أخذ القرار دون أن يكون لهم باع في السياسة أو تجربة تاريخية.

أما المثال الآخر، فهو المادة 49.3 من الدستور الفرنسي... فقد قامت الحكومة الفرنسية باللجوء إلى هذه المادة لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في «الجمعية الوطنية» (مجلس النواب)، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية)؛ وهذه الحيلة الدستورية التي لا سابق لها تدل على شيئين اثنين:

- هذا القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة الفرنسية من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية؛ إذ يفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الغرفة الأولى؛ ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.

- تمر المؤسسات الدستورية الفرنسية ومن خلالها الديمقراطية، في أزمة كبيرة بعد هذا القرار؛ إذ المعلوم أن البرلمان في الدول الديمقراطية هو الذي يمارس السلطة التشريعية، وهو الذي يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيّم السياسات العمومية. أمّا أن تقوم الحكومة الفرنسية باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، من دون تصويت نواب «الجمعية الوطنية»، فهذا نشاز في أدبيات فصل السلطات في الدول الديمقراطية.

إن هذه الأمثلة وغيرها هي التي جعلت الأحزاب التقليدية في أوروبا والديمقراطية الغربية في أزمة لا متناهية، وهي التي تجعل المواطنين الغربيين لا يثقون بممثليهم ولا بالفاعلين السياسيين، وتجعلهم يصوّتون على أحزاب يمينية متطرفة، ويعدون من هم في الحكم غير متوفرين على الشرعية الشعبية وبأنهم أجسام سياسية لا تصغي، وتجعلهم يدخلون في مظاهرات ومقاومات اجتماعية كلما تبنت حكوماتهم قرارات لا ترضيهم.

التعليقات