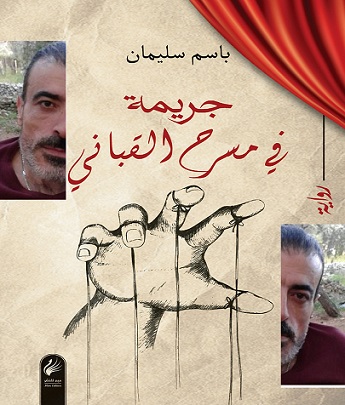

جريمة في مسرح القباني

صدر للأديب الناقد السوري باسم سليمان، رواية "جريمة في مسرح القباني" عن دار ميم للنشر بالجزائر (2020).

الرواية التي أهداها مؤلفها لمواطنيه السوريين في كل مكان، ضحايا العنف وعمليات التقتيل، وصدرها بعبارة رينيه جيرار "السلام هبة العنف"، تتحدث عن شبهة جريمة، دلت عليها جثة عبد الله التي عثر عليها على خشبة مسرح القباني خلال أول أيام عيد الأضحى، وكانت الجثة محاطة بالدمى، مشدودة إليها.

المحقق هشام الذي سيقود التحريات للوصول إلى القاتل، سيشتبه في بائع الكتب المستعملة، الذي يشتغل أيضا حارسا للمسرح المذكور، وهو الذي اكتشف الجثة بعد مشاهدته العرض المسرحي "المونولوغ" الذي قدمه الضحية عبد الله، الذي كان صديقه الحميم. وعبد الله، لقيط، أحد الناجين من تفجيرات الأزبكية التي وقعت عام 1981، التي أصابته بتشوهات، عاش في ميتم، اشتغل في تنظيف الشوارع من الأزبال، وكان هاويا لمسرح الدمى وقارئا نهما للكتب.

المحقق أيضا صديق لحارس المسرح، بائع الكتب المستعملة، كان يتزود منه بالكتب للقراءة، وأثناء التحريات سيلتقي المحقق بالمحامي هائل اليوسفي معد البرنامج الشهير (حكم العدالة)، الذي يمتح قصصه من واقع الجرائم وأحداثها، ومن غريب الصدف أن يحمل بطلا البرنامج الإذاعي اسمين متطابقين مع اسمي المحقق هشام ومساعده جميل.

أحداث الرواية تقع في دمشق، بين حاراتها، وشوارعها، ومعتقلها (الجنائية) ومسرح القباني الشهير الذي يحتضن الحدث المحوري.

أما زمانها الحقيقي فيبدأ من مطلع ثمانينيات القرن الماضي الذي شهد عمليات القتل والتفجيرات الدامية، والتي ستتناسل عنها أحداث مؤملة تتواصل إلى اليوم، وتدمر سوريا وتحيلها إلى "تلة خردة".

وخلال عمليات التحري والتحقيق والحوارات والأحداث والصور المسترجعة، تتحدد معالم واقع مؤلم مطبوع بالعنف والتقتيل المتبادل بين الأطراف التي تشترك في الحياة، سلطة، قبائل، أفراد، ثقافة وغيرها. والتي تديم معالم الخراب وتكرر مشاهد الموت اليومي.

الموت

الرواية نتاج ظروف صعبة تعيشها سوريا، في ظل الإرهاب والعنف والتقتيل الذي انتشر فيها، وحطم جهود عقود من البناء والتنمية، ودمر شعور الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، وكشف عن عبثية الحياة التي تتجسد في الموت والدمار والغبار، وتثير أسئلة قلقة حول الصراع الأبدي للإنسان للتمسك بالحياة ومقاومة الموت. ودلالات الحكايات الدينية المرتبطة بذلك، وأهمها قصة إبراهيم والفداء وقصة قابيل وهابيل.

يشكل سؤال الموت الوجودي نقطة انطلاق الحكي الروائي، من خلال السؤال عن دلالات الموت في قصة إبراهيم عليه السلام، ورؤياه، وتقديمه ابنه للتضحية به قربانا لله، وافتداؤه بذبح عظيم. فالشخصية المحورية تعيد طرح السؤال وعرض تفسيراته، التي ستكون محور نقاشات في الرواية من عدة زوايا.

الموت يحرك الأحداث، لولا موت عبدالله، لما وقعت أحداث الرواية، ولما تم اعتقال بائع الكتب، ولا اكتشاف أعمال أدبية طواها الإهمال، ولا لقاء المحامي بالمحقق. فنقرأ وقائع الحرب السورية من خلالها، تريد الكشف عن أسباب العنف الكامن في النفس البشرية، منذ قتل قابيل هابيل، وما هي الخطيئة الأساسية التي ارتكبها أبو البشر، آدم، ولماذا أراد النبي إبراهيم أن يقدّم ابنه أضحية للإله.

القتل الشعائري: إبراهيم والأضحية

اختار عبد الله أن يموت في عيد الأضحى، ولذلك دلالات كبيرة، إنه يعيد إلى الذاكرة قصة سيدنا إبراهيم حين قرر أن يضحي بابنه تلبية لمضمون رؤيا، أن يذبحه قربانا لربه، تخلصا "من رغبة الخلود والملك الذي لا يبلى، بأن دفع بابنه إلى المحرقة، فأنجاه من إرث كان سيمتد في الإنسانية إلى يوم القيامة" (ص82).

وكذلك موت عبد الله، كان قرارا واعيا يجسد رؤياه المسرحية، "موت عبد الله نتيجة إرادته الخاصة، نتيجة رؤاه التي ضمنها في مسرحيته "الجثة" وقصصه واشعاره الأخرى [...] عيد الأضحى مسرحية تطهيرية عن خطيتنا الأولى، نمثلها نكررها كل عام، لكننا أضعنا جوهرها، لذلك يكثر القتل فينا وعلينا، [...] جوهر الإنسان الذي في إبراهيم قد نضج، فإن لم نرتق إلى مستوى إبراهيم، ونضع فلذة كبدنا على محك الموت، فلن ننجو من رؤى عبد الله التي بثها فيما كتب (ص81).

إذ لابد من أضحية تختلف عن طبيعة المُضحين لاختزال العنف الموجود في المجتمع، فلابد أن نضحي بأنفسنا، ونخلى عن أنانيتنا، وعن كل رغبة في الانتقام والمعاملة بالمثل، لوقف دورة الموت، إنها ليست حتمية، تحتاج فقط لتضحية.

لقد قدم عبد الله نفسه كأضحية كي نتذكر تاريخ العنف فينا، ولكي نجبه علينا التطهر جميعا بأن نكون الضحايا كما فعل هابيل، فلم يلتفت إلى إثمه الذي ورثه عن أبيه، بل رفض أن يمد يده بالسوء إلى أخيه (ص82).

القتل الجنائي: هابيل وقابيل

الموت ليس هو الوفاة، الموت التراجيدي يرتبط بالقتل، والقتل ينم عن موت معنوي للضمير الإنساني، فينقلب الإنسان من حاله البشري إلى كائن مدمر لغيره مبيد للحياة.

وهو ما شخصه أول مرة قابيل الذي أقدم على قتل أخيه دون دنب، بل إشباعا لرغبة بدائية في التملك والاستحواذ والاستئثار بالحياة، ظانا أن التملك هو سبيله إلى الخلود، لذلك يقرر قتل أخيه بوعي كامل، وإصرار واضح، مواصلا رسالة سفك الدماء والفساد في الأرض، التي تنبأت بها الملائكة، ولم يردعه عن ذلك نزوع هابيل إلى السلم، وكف يده عن الإساءة إلى قاتله (ص78).

فتح قابيل الباب عريضا أمام التقتيل وسفك الدماء والثأر والانتقام، الذي تواصل في حياة الإنسانية قرونا عديدة، فالخصومة والتقتيل شملت الأعداء والإخوة أيضا، يتساءل الكاتب: "إلى متى يبقى شلال الدم متدفقا؟" في حياة البشرية.

القتل التخيلي: المسرح

المسرح، هو المكان الذي تعاد فيه أحداث العنف البدائي والأضحية التطهيرية، لكن بطريقة تخييلية. أما في مسرحية الجثة فقد أصبح الواقع والتخيل كعصيدة لا يمكن الفصل بين عناصرها (ص69).

عبد الله ضحية التقتيل الجماعي، يتحدى الموت، ويجمع نفايات الموت والدمار، ليصنع منها دمى، يمنحها هوية وحياة، وأمنا، وتاريخا، ومشاعر، يمنحها ما حرمه، ليعيد على لسانها تذكير المشاهد بالتقتيل والعنف والتوحش، وإحياء ذاكرة الألم الأسود.

يقول السارد على لسان الأحدب: في صبيحة أول أيام العيد، قدم عرضا رائعا لمونودراما الجثة، سمحت هيئته للدمى أن تحوز المشهد، فغاب الفاعل عن الرؤية، وغدت قادرة على الحركة من تلقاء ذاتها (ص29). فالدمية المتحكم فيها، كأنها استقلت بنفسها، ورفضت الانصياع لأوامر صانعها ومحركها.

بعد أن انتهت المسرحية صعدت المسرح واحتضنته، طلب مني زجاجة ماء، فهرعت إلى محرسي لأجلب له ما يروي عطشه، ولما عدت، وجدته مستلقيا على خشبة المسرح، تحيط به الدمى، ومن ضمنها دمية الجثة التي تمسك بخيط يلتف على رقبته، فيما تقبض الدمى الأخرى على ثلاثة خيوط، تنطلق من يده اليسرى وساقيه، بينما يده اليمنى حرة من قيد الخيط، ظننت أنها خدعة، أو مزحة ثقيلة منه، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، فقد كان جامدا كجثة، لقد كان ميتا (ص29). فهل عبد الله انتحر أو قتلته مخلوقاته؟ فسواء فعل ذلك بنفسه أو فعلته مخلوقاته فالأمر سيان، فقد تحرر من عنف الحياة، ليلفت النظر إلى بشاعة التقتيل. فحياته نفسها هي موت تخيلي، يجب أن تؤول إلى موت حقيقي. فقد كان من المقرر أن يموت في تفجيرات الأزبكية، لكن الأقدار أنقذته ليوصل الرسالة إلى الناجين.

تنتهي الرواية بمونولوج آخر إنسان نجا من الدمار على خشبة مسرح أعدّ وسط ركام مدينة تمتد من المشرق إلى المغرب بالقول بأنّه لم تحدث جريمة وليس من قتيل، ولا قاتل، أمام جمهور من الدمى. وفاة عجز الطبيب الشرعي عن تحديد طبيعتها أو سببها، فهي ليست انتحارا ولا قتلا (ص58)

القتل الاجتماعي: الفقر والهشاشة

عنف الراهن أثر بشكل قوي على شخصيات الرواية، الأمر الذي جعلها منفصلة عن عالمها المادي في ظل شعور بالقلق الوجودي، وعجزها عن التكيف مع راهنها المأساوي، وتفضيلها الموت للتحرر من واقعها.

لا خيار أمام المرء سوى أن يحيى حياة كاملة أو يموت موتا كاملا، فنصف حياة لا تستحق أن يتمسك بها الحي، فعبد الله بنصف وجه، يملك نصف اسم، وهو نصف مواطن، إذ وهبته البطاقة جنسية البلد، دون أن تؤمن له حق العمل والوجود كاملا، فاضطر إلى قبول عرض عمل بنصف أجرة (ص23).

حتى ظروف عيشه لا تمكنه من حياة لائقة، فهو يكتري غرفة شبيهة بغرفة سجن، قليلة الأثاث ورديئته، أثارت اشمئزاز المحقق: (سرير حديدي من النوع العسكري بلون زيتي، وطاولة خشبية بلون أسود باهت ومقشر، وكراسي من البلاستيك رمادية اللون مصفرة من العمر أو من القذارة، وفي محاذات الطاولة كانت هناك مغسلة صغيرة احتوت على فناجين قهوة غير مغسولة، يمتد منها خرطوم يغور في فتحة الصرف الصحي التي تنفذ منها رائحة حادة تتضاعف بسبب وجود حمام صغير في زاوية الغرفة الشرقية، يكلل كل ذلك عطن عفن تشبه به هواء الغرفة (ص33).

فالحرب التي حولته إلى نصف إنسان، حولت المدينة أيضا إلى "تلة خردة" يغمرها رماد الحريق وغبار التدمير، وأحال مكوناتها المادية وأثاث الضحايا إلى مخلفات، يعيد عبد الله تشكيلها ليصنع منها دمى تنبض بالحياة، تؤنسه في وحدته وتبادله المحبة، ومن خلال عروضها ونصوصها وحواراتها وأشعارها يتطهر مما يثقل صدره، وينفس عن همومه.

كان عبد الله دائم التوق للتخلص من حياته، وفي مسرحية الجثة، يعبر عن توقه للموت ويستبشر بها، لتخليصه من عناء الحياة البئيسة (ص42)، وهو ما تحقق له في نهاية المطاف، فليس أرحم بالبؤساء من موت رحيم "نظيف" على يد ملاك الموت (ص58)

إلى متى هذا التقتيل؟

كل فصول الرواية تصور عنف الراهن والدمار الشامل، وما يخلفه من إحساس فظيع بالفجيعة وعبثية الحياة، والخوف المسترسل الذي أصبح قوتا يوميا، يدعو لمزيد من القتل: "الخوف هو القاتل، الخوف يدفعنا لكي نقتل، كنت خائفا منذ لحظة ولادتي لأن أمي كانت خائفة، ولأن المسلحين كانوا خائفين، يقتلون ويغتصبون بسبب الخوف، والسلطة تقتل وتسجن بسبب الخوف" (ص53).

ويفتح الذاكرة على مآسي الماضي مذكرة بعنف الأزبكية وإبادة الأرمن وعنف التراث، وكان أحدب جسر الرئيس شاهدا عليها. فمن خلال جريمة قتل عبدالله على مسرح القباني في دمشق، في صبيحة أول أيام عيد الأضحى، يربط الكاتب بين أحداث الثمانينيات الدامية، والأحداث الحالية الجارية في سوريا، ويضع بين يدي القارئ قضايا بحاجة إلى إعادة تفكير وتأويل وبحث، وأن لا تُؤخذ الأمور على علّاتها.

يطغى أسلوب المونولوغ على السرد، ما يجعلنا نحس بقوة برسالة الرواية الواضحة التي تريد أن تنقل للقارئ على لسان شخصياتها صرختهم وهلعهم من استمرار التقتيل والموت الأعمى، فإلى متى سيضل التقتيل متواصلا في سوريا؟

التعليقات