أحمد محمد أمين من السويد: بكلّ أسف لم أقرأ له- ل(محمود البياتي) وهذه مصادفة صادمة، اشبه بمأساة، ذلك أننا أوان الحصار انقطعنا كليّاً عن ثقافة العالم، انقطعت بنا السبل عن التواصل مع الجديد الذي يُمدّ واعيتنا بنسغ الحيوية والديمومة، كنا نجترّ ما قرأنا في سابق الأيام، وما لدينا من كتب، كانت زينة بيوتنا ومفخرة انتمائنا الثقافي، بعناها على أرصفة شارع المتنبي بعد أن نفدَ ما لدينا من متاع الضرورات الحياتية، لنملأ أفواه عيالنا بما يتيسر من طعام، ومن المؤسف والمحزن أن يُحرم المثقف من ملامسة ما يفرزه  الزمن من جديد الثقافة، وأن لا يقرأ كتابات أقرانه من المبدعين العراقيين الذين عصفت بهم زوابع القهر والإستبداد فحملتهم أمواج الهجرة خارج الوطن، الى أصقاع شتى، وكان الداخل والخارج ساهما معاً على إغلاق المنافذ الثقافية والإقنصادية والنفسية، وإحكام السدود علينا، كانت مكتباتنا فقيرة لا يومض فيها إصدار جديد، ومكتباتُ الجامعات العراقية لم يدخلها كتاب حديث، ومما زاد في تفاقم الفقر الثقافي أن لصوص الكتاب إستطاعوا نهب كنوز المصادر الرصينة من مكتباتنا الجامعية والعامة، الخوضُ في هذا الموضوع سيكون خارج ما أودّ الحديث فيه، وكيف يلوم المرء نفسه كونه لم يقرأ لعشرات المبدعين ممّن تربطنا بهم صلة المواطنة والدم والمصير المشترك. بيد أن شيئاً من هذا الأسى الراسب في نفسي قد تشتتَ عندما أعارني صديقي المبدع الأكاديمي المسرحي فاضل الجاف عدداً من الكتب، من بينها رواية الكاتب العراقي المغترب محمود البياتي القاطن في السويد، والرواية: رقص على الماء/ أحلام وعرة، مستهلاً وخاتمة وما بينهما تجربة شفيفة عميقة لا تخلو من وجع وهاجس تراجيديين، تجرّنا الى القراءة ومتابعة مجرى أحداثها بشغف طفولى.كونها تتحدث عنّي وعن غيري ممّن رمتهم المصادفة الى السويد، وقد أكون أنا أحد شخوصها القلقين المحاصرين بكمٍّ من الضغوط النفسية والإجتماعية والإقتصادية، التي تتعقد وتتجعد حيناً وترتخي وتلين حيناً آخر.لأن البياتي يُدخلنا الى أتون أحداث وعلاقات انسانية تتحرّك حوالينا لكننا لا ننتبه إليها أو غير آبهين بها. إلا أن باصرة، بل بصيرة الكاتب، لا تلتقط الا ما كان عصيّاً على الرؤية والملاحظة العادية، فنحن خلال تنامي الأحداث وجريانها السلس نرى حياة تضجّ وتتشعبُ وشخوصاً من أنماط وطبقات وسطية، وبلدان متنوعة يعيشون جنباً الى جنب معاً أو على ضفاف حياتنا، الا أننا لا نلتفتُ اليهم لإنشغالنا بهموم ذواتنا الشخصية وتلبية حاجاتها الضرورية، فهم دائماً موجودون الى جوارنا، يتسوّقون ويجلسون في المقاهي أو على مقاعد القاطرات والباصات، أو يتمشون في الحدائق أو يترددون على المكتبات. جماعات وفرادى، متشابهين أو أطيافاً مختلفة، بيد أننا لا نبذل جهداً للتعرف اليهم أو الإقتراب منهم، ومراقبتهم لمعرفة كنه معاناتهم وإرهاصاتهم، لكن البياتي الذي يمتلك وعياً إستثنائيا وحسّاً قادراً على التغور الى ما وراء الأشياء رصد وكرّس لروايته قدرةً رؤيوية فنيّة غير عادية لمتابعة ما يدور حواليه من أفعال وسلوكيات، ويبدو أنه كان أعزب فردانياً عاطلاً لم يتحدث خلال مجريات الرواية عن أعباء عائلية ما عدا ما كان يصله من أخبار شحيحة عن عائلته في العراق، أو ما يلمّ به من أوجاع في فقراته. ولأنه وحيد داخل شقته، على الرغم من إنغماسه في القراءة والكتابة والإستماع الى الموسيقى والشرب والنوم واستقبال بعض الأصدقاء، الا أنّ الوقت ثقيل، ممّل، عدواني، يخلخل التوازن والسلوك إذا لم يُستثمر بذكاء وعقلانية.ولطالما إفترس الضعفاءالأُلى لا عملَ أو هواية لديهم. بيد أنه كان يقصم ظهر الفراغ الذي يورث الملل والإنكسار بوسائله الخاصة كالتجوال وتفقد الأصدقاء الذين تعرّفهم خلال الأسواق والمقاهي. وباتوا جزءاً من كينونته الإجتماعية: غادة، سارة، عبدو، خوليو، آواز، وآخرين تضجّ بهم أفضية روايته، بعضهم يشكلون نسغ الرواية، محاورها الأساسية، وآخرون يظهرون كالوغف فوق سطح الأحداث من دون أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في جريانها، مثل الشاب الحاالم الأشبه بتمثال ونظرائه: شاشتين، ماتس، كلاود، يوري، أردال ومساعده كوكو، ممّن يظهرون ويختفون. وقد يظنّ ظانٍ أن المحفظة التي وجدها الراوي ستكون محور الرواية وقد رافقناها من البداية حتى النهاية، أمّا الفونس الذي يُعتقد أنه صاحبها فظلّ لغزاً من دون حلّ، كما أن ثمة أحداثاً باتت تتكرر كالشرب والتدخين والنوم والقراءة وتناول الحبوب المسكنة للألم، والتبضع والتردد على المقهى والبار، الا أنها لم تثقل كاهل الرواية لأن الراوي كان سريع الحركة لا يمكث في مكان الا وينتقل الى آخر. ولا يكاد يمسك بتلابيب لقطة حتى يأخذنا الى سواها ليؤكد لقارئه معاناة المهاجر المثقل بترسبات إجتماعية وفكرية وسياسية في بلد يفتح له ألف ذراع، ويمنحه شرفات مضاءة بالحرية لا قبل له بها. ومثل هذا المهاجر القادم من دهاليز القرون الوسطى، المسكون بعقد الخوف والإنكسار، لا بدّ أن تصدمه معطيات الحياة الجديدة حيث تتغير ثيمات المعيشة والأعراف الإجتماعية، كالصداقة والتعليم والتفكير والعادات، البياتي بصّرنا بجملة من المعضلات التي ينوء بها المهاجر والتي لا بدّ لها من نهاية على مرّ الزمن من خلال الإندماج والإنسجام مع الواقع الجديد، كما وضعنا أمام ركام من الأخطاء والمشاكل يتضافر على إذكائها المهاجر والسلطة معاً. منها: تكدّس المهاجرين في مكان واحد من دون مراعاة للتوزيع الجغرافي والإجتماعي. ممّا يسببُ لهم في الأمد القريب أو البعيد عقداً ومشاكل كثيرة، كتراكم العادات والتقاليد السلبية المتوارثة، وتأخر التعلم والتعليم، وإستحالة إستيعاب قيم الحضارة الأوروبية. والتفنن في التحايل ( إعتماد العمل الأسود) بعيداً عن نظر القانون. كلّ ذلك يجعل المهاجرين بعيدين عن مواكبة التطور، واعتماد الحداثة. الرواية في تناميها الجدلي تقول كلّ ذلك دونما صراخ أوضجيج، ومنذ بدايتها يعرّفنا البياتي على مهل بأبطالها: غادة الفلسطينية المسكونة بقضية وطنها السليب، وتكاد تكون أكثر إيماضاً داخل أفضية الرواية من سواها، ثم سارة اليهودية quot;أول لقاء مع سارة على مائدة فودكا أبسلوت في عيد ميلاد خوليوquot;، ثمّ خوليوquot;هذا التشيلي لا يحسن سوى الرقص والعزف على الجيتار في مهرجان هومرلانquot;، وثمة شخوص آخرون يظهرون ويختفون في أوضاع متباينة غير فاعلين ومهمشين، إن باصرة البياتي متفتحة عن آخرها تلتفط أُناساً من أصقاع شتى: من امريكا اللاتينية والصين وجنوب شرقي آسيا والهند وإيران وتركيا ويوغسلافيا ودول شرق أوربا، أكثر من خمسين دولة رمت بمواطنيها الى أرض السويد التي تتسع لهم جميعاً، وأنه خلال ذلك يعرفنا أيضاً بعادات وتقاليد هذه الأطياف. ولئلا يحسّ القاريء بالملل والسآمة فقد وضعنا داخل عالمين خارج الواقع المعيش، وكانت غادة تكتب اليه رسائل طويلة أثناء سفرها الى لبنان، فإذا بنا عبر إحدى رسائلها نصحبها الى مغارة الدرويش سليمان، المكتظة بالآسراروالغرائب، ثمة نلتقي حكيماً على معرفة بكلّ تراث الماضي، وفي مُكنته أيضاً أن يستنطق المستقبل ويستبصر خباياه في رحم المجهول. والرحلة الثانية التي تأخذنا من ملل الواقع الى سديم الحلم والفانتازيا، تضعنا في جوّ غرائبي ماتع، نلتقي فيها (ماركس والسيد المسيح وموسى والحلاج والكيلاني، وابن عربي، والنفري، والشيرازي، وآخرين من المتصوفة) وثلة من أصدقائه المقربين اليه، استقدمهم أيضاً الى فضاء حلمه ليحقق لنفسه ما هو ممنوع عليه في جحيم الواقع، ولا تخلو جنبات الحلم من المتع والنقاش الساخن حول معطيات قرأناها في مبتدأ أنتماءاتنا السياسية عن المثالية والمادية، وكان الراوي الحالم يعيش مثل أبطال ألف ليلة و ليلة، عبثياً سكيراً، آمراً وناهياً، يبذر ماله من دون روية، وتجيئه مسؤولة الرعاية الإجتماعية كالزوبعة وتهدده بقطع المعونة عنه ما دام يبددها على لذاته، ويردّ عليها :أنني أحلم وحسب. في الرواية مشاهد لا يجرؤ أيّ كاتب على ذكرها الا أذا كان من دمٍ أوربي، ولا سيما ما يتعلق بالجنس، والحياة البوهيمية التي يعتمدها الراوي. لكني أعتقد أن البياتي أحد الكتاب المتميزين الذين عبّروا عن حياة المنفي بهذا العمق حيث إستقدم لكلّ جالية شخصية يتكلم ويعبّرعنها سلباً وإيجاباً، فكراً وسلوكاً، عموماً أحسستُ بالمتعة والفائدة حين إنتهيتُ من قراءة: رقص على الماء، كونها بانوراما فسيحة تزدحم بالمعرفة والخبرة، وتمتلك إيقاعاً حداثوياً، ولغة شعرية ذات فقرات مقتضبة، كما أنها مشحونة بالتوريات والإيماءات التي تجعل القاريء يخترع جملة من التأويلات والتفسيرات والتنوع في الفهم.انها رواية القرن الجديد التي تستقدم كلّ ألوان الفنون لإغناء بنيتها شكلاً ومضموناً.

الزمن من جديد الثقافة، وأن لا يقرأ كتابات أقرانه من المبدعين العراقيين الذين عصفت بهم زوابع القهر والإستبداد فحملتهم أمواج الهجرة خارج الوطن، الى أصقاع شتى، وكان الداخل والخارج ساهما معاً على إغلاق المنافذ الثقافية والإقنصادية والنفسية، وإحكام السدود علينا، كانت مكتباتنا فقيرة لا يومض فيها إصدار جديد، ومكتباتُ الجامعات العراقية لم يدخلها كتاب حديث، ومما زاد في تفاقم الفقر الثقافي أن لصوص الكتاب إستطاعوا نهب كنوز المصادر الرصينة من مكتباتنا الجامعية والعامة، الخوضُ في هذا الموضوع سيكون خارج ما أودّ الحديث فيه، وكيف يلوم المرء نفسه كونه لم يقرأ لعشرات المبدعين ممّن تربطنا بهم صلة المواطنة والدم والمصير المشترك. بيد أن شيئاً من هذا الأسى الراسب في نفسي قد تشتتَ عندما أعارني صديقي المبدع الأكاديمي المسرحي فاضل الجاف عدداً من الكتب، من بينها رواية الكاتب العراقي المغترب محمود البياتي القاطن في السويد، والرواية: رقص على الماء/ أحلام وعرة، مستهلاً وخاتمة وما بينهما تجربة شفيفة عميقة لا تخلو من وجع وهاجس تراجيديين، تجرّنا الى القراءة ومتابعة مجرى أحداثها بشغف طفولى.كونها تتحدث عنّي وعن غيري ممّن رمتهم المصادفة الى السويد، وقد أكون أنا أحد شخوصها القلقين المحاصرين بكمٍّ من الضغوط النفسية والإجتماعية والإقتصادية، التي تتعقد وتتجعد حيناً وترتخي وتلين حيناً آخر.لأن البياتي يُدخلنا الى أتون أحداث وعلاقات انسانية تتحرّك حوالينا لكننا لا ننتبه إليها أو غير آبهين بها. إلا أن باصرة، بل بصيرة الكاتب، لا تلتقط الا ما كان عصيّاً على الرؤية والملاحظة العادية، فنحن خلال تنامي الأحداث وجريانها السلس نرى حياة تضجّ وتتشعبُ وشخوصاً من أنماط وطبقات وسطية، وبلدان متنوعة يعيشون جنباً الى جنب معاً أو على ضفاف حياتنا، الا أننا لا نلتفتُ اليهم لإنشغالنا بهموم ذواتنا الشخصية وتلبية حاجاتها الضرورية، فهم دائماً موجودون الى جوارنا، يتسوّقون ويجلسون في المقاهي أو على مقاعد القاطرات والباصات، أو يتمشون في الحدائق أو يترددون على المكتبات. جماعات وفرادى، متشابهين أو أطيافاً مختلفة، بيد أننا لا نبذل جهداً للتعرف اليهم أو الإقتراب منهم، ومراقبتهم لمعرفة كنه معاناتهم وإرهاصاتهم، لكن البياتي الذي يمتلك وعياً إستثنائيا وحسّاً قادراً على التغور الى ما وراء الأشياء رصد وكرّس لروايته قدرةً رؤيوية فنيّة غير عادية لمتابعة ما يدور حواليه من أفعال وسلوكيات، ويبدو أنه كان أعزب فردانياً عاطلاً لم يتحدث خلال مجريات الرواية عن أعباء عائلية ما عدا ما كان يصله من أخبار شحيحة عن عائلته في العراق، أو ما يلمّ به من أوجاع في فقراته. ولأنه وحيد داخل شقته، على الرغم من إنغماسه في القراءة والكتابة والإستماع الى الموسيقى والشرب والنوم واستقبال بعض الأصدقاء، الا أنّ الوقت ثقيل، ممّل، عدواني، يخلخل التوازن والسلوك إذا لم يُستثمر بذكاء وعقلانية.ولطالما إفترس الضعفاءالأُلى لا عملَ أو هواية لديهم. بيد أنه كان يقصم ظهر الفراغ الذي يورث الملل والإنكسار بوسائله الخاصة كالتجوال وتفقد الأصدقاء الذين تعرّفهم خلال الأسواق والمقاهي. وباتوا جزءاً من كينونته الإجتماعية: غادة، سارة، عبدو، خوليو، آواز، وآخرين تضجّ بهم أفضية روايته، بعضهم يشكلون نسغ الرواية، محاورها الأساسية، وآخرون يظهرون كالوغف فوق سطح الأحداث من دون أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في جريانها، مثل الشاب الحاالم الأشبه بتمثال ونظرائه: شاشتين، ماتس، كلاود، يوري، أردال ومساعده كوكو، ممّن يظهرون ويختفون. وقد يظنّ ظانٍ أن المحفظة التي وجدها الراوي ستكون محور الرواية وقد رافقناها من البداية حتى النهاية، أمّا الفونس الذي يُعتقد أنه صاحبها فظلّ لغزاً من دون حلّ، كما أن ثمة أحداثاً باتت تتكرر كالشرب والتدخين والنوم والقراءة وتناول الحبوب المسكنة للألم، والتبضع والتردد على المقهى والبار، الا أنها لم تثقل كاهل الرواية لأن الراوي كان سريع الحركة لا يمكث في مكان الا وينتقل الى آخر. ولا يكاد يمسك بتلابيب لقطة حتى يأخذنا الى سواها ليؤكد لقارئه معاناة المهاجر المثقل بترسبات إجتماعية وفكرية وسياسية في بلد يفتح له ألف ذراع، ويمنحه شرفات مضاءة بالحرية لا قبل له بها. ومثل هذا المهاجر القادم من دهاليز القرون الوسطى، المسكون بعقد الخوف والإنكسار، لا بدّ أن تصدمه معطيات الحياة الجديدة حيث تتغير ثيمات المعيشة والأعراف الإجتماعية، كالصداقة والتعليم والتفكير والعادات، البياتي بصّرنا بجملة من المعضلات التي ينوء بها المهاجر والتي لا بدّ لها من نهاية على مرّ الزمن من خلال الإندماج والإنسجام مع الواقع الجديد، كما وضعنا أمام ركام من الأخطاء والمشاكل يتضافر على إذكائها المهاجر والسلطة معاً. منها: تكدّس المهاجرين في مكان واحد من دون مراعاة للتوزيع الجغرافي والإجتماعي. ممّا يسببُ لهم في الأمد القريب أو البعيد عقداً ومشاكل كثيرة، كتراكم العادات والتقاليد السلبية المتوارثة، وتأخر التعلم والتعليم، وإستحالة إستيعاب قيم الحضارة الأوروبية. والتفنن في التحايل ( إعتماد العمل الأسود) بعيداً عن نظر القانون. كلّ ذلك يجعل المهاجرين بعيدين عن مواكبة التطور، واعتماد الحداثة. الرواية في تناميها الجدلي تقول كلّ ذلك دونما صراخ أوضجيج، ومنذ بدايتها يعرّفنا البياتي على مهل بأبطالها: غادة الفلسطينية المسكونة بقضية وطنها السليب، وتكاد تكون أكثر إيماضاً داخل أفضية الرواية من سواها، ثم سارة اليهودية quot;أول لقاء مع سارة على مائدة فودكا أبسلوت في عيد ميلاد خوليوquot;، ثمّ خوليوquot;هذا التشيلي لا يحسن سوى الرقص والعزف على الجيتار في مهرجان هومرلانquot;، وثمة شخوص آخرون يظهرون ويختفون في أوضاع متباينة غير فاعلين ومهمشين، إن باصرة البياتي متفتحة عن آخرها تلتفط أُناساً من أصقاع شتى: من امريكا اللاتينية والصين وجنوب شرقي آسيا والهند وإيران وتركيا ويوغسلافيا ودول شرق أوربا، أكثر من خمسين دولة رمت بمواطنيها الى أرض السويد التي تتسع لهم جميعاً، وأنه خلال ذلك يعرفنا أيضاً بعادات وتقاليد هذه الأطياف. ولئلا يحسّ القاريء بالملل والسآمة فقد وضعنا داخل عالمين خارج الواقع المعيش، وكانت غادة تكتب اليه رسائل طويلة أثناء سفرها الى لبنان، فإذا بنا عبر إحدى رسائلها نصحبها الى مغارة الدرويش سليمان، المكتظة بالآسراروالغرائب، ثمة نلتقي حكيماً على معرفة بكلّ تراث الماضي، وفي مُكنته أيضاً أن يستنطق المستقبل ويستبصر خباياه في رحم المجهول. والرحلة الثانية التي تأخذنا من ملل الواقع الى سديم الحلم والفانتازيا، تضعنا في جوّ غرائبي ماتع، نلتقي فيها (ماركس والسيد المسيح وموسى والحلاج والكيلاني، وابن عربي، والنفري، والشيرازي، وآخرين من المتصوفة) وثلة من أصدقائه المقربين اليه، استقدمهم أيضاً الى فضاء حلمه ليحقق لنفسه ما هو ممنوع عليه في جحيم الواقع، ولا تخلو جنبات الحلم من المتع والنقاش الساخن حول معطيات قرأناها في مبتدأ أنتماءاتنا السياسية عن المثالية والمادية، وكان الراوي الحالم يعيش مثل أبطال ألف ليلة و ليلة، عبثياً سكيراً، آمراً وناهياً، يبذر ماله من دون روية، وتجيئه مسؤولة الرعاية الإجتماعية كالزوبعة وتهدده بقطع المعونة عنه ما دام يبددها على لذاته، ويردّ عليها :أنني أحلم وحسب. في الرواية مشاهد لا يجرؤ أيّ كاتب على ذكرها الا أذا كان من دمٍ أوربي، ولا سيما ما يتعلق بالجنس، والحياة البوهيمية التي يعتمدها الراوي. لكني أعتقد أن البياتي أحد الكتاب المتميزين الذين عبّروا عن حياة المنفي بهذا العمق حيث إستقدم لكلّ جالية شخصية يتكلم ويعبّرعنها سلباً وإيجاباً، فكراً وسلوكاً، عموماً أحسستُ بالمتعة والفائدة حين إنتهيتُ من قراءة: رقص على الماء، كونها بانوراما فسيحة تزدحم بالمعرفة والخبرة، وتمتلك إيقاعاً حداثوياً، ولغة شعرية ذات فقرات مقتضبة، كما أنها مشحونة بالتوريات والإيماءات التي تجعل القاريء يخترع جملة من التأويلات والتفسيرات والتنوع في الفهم.انها رواية القرن الجديد التي تستقدم كلّ ألوان الفنون لإغناء بنيتها شكلاً ومضموناً.

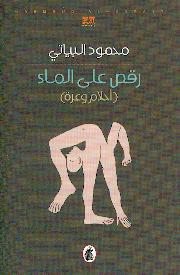

رقصٌ على الماء(أحلام وعرة)

رواية : محمود البياتي

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

- آخر تحديث :

التعليقات