مما لا ريب فيه أنَّ المملكة العربية السعودية رقم صعب في الحسابات الاستراتيجية، ودولة مهمة ومؤثرة في الشرق الأوسط، وبقعة جغرافية سياسية وأساسية، تؤخذ حدودها وردودها في الاعتبار؛ إنها لاعب فاعل في الساحتين الإقليمية والدولية فرض حضوره على الأشقاء والأصدقاء. وعليه، فسوف نناقش بعض القضايا الساخنة في الوقت الراهن.

الشأن الداخلي:

إنّ انكفاء السعودية على شأنها الداخلي في الآونة الأخيرة، وتنكُّبها المُضيّ قُدُماً في شعاب الصراعات ووعورة النزاعات لَهُوَ حقّ من حقوقها الوطنية المشروعة، ولا يعني قطع حبلها السُّرّي مع الدول العربية، بل على النقيض من ذلك، تعمل السعودية على تحقيق كل ما من شأنه جلب المنافع ودرء المفاسد لأشقائها العرب.

ثم إنَّ السعودية اليوم ليست السعودية الأمس، وليست السعودية غداً، ولعلّ ذلك لا يخفى على المراقبين الخارجيين والداخليين لحركيّة الخطّ السياسي العامّ لها، وقد يلتبس على المراقب الخارجي فهم هذه الحركية، فيطلّ رأسه على المشهد بقراءات مغلوطة عن المملكة، إلا أنَّ ذلك لا يلتبس على المراقب الداخلي الذي يحمل حساً وطنياً صادقاً وانتماءً فطرياً، إذ يعي تمام الوعي هذه التحولات المفصلية في المسار السياسي العام.

وهذا لا يعني بالضرورة حدوث قطيعة صارمة مع الماضي ولا تنافر مع المستقبل، وإنما يعني في جملة ما يعنيه عقدَ المملكة العزم على تجديد واقعها الراهن في ضوء الأسيقة المتنوعة المطروحة أمامها والمفروضة عليها، والتماشي مع هذه الأسيقة المستجدّة وفق شروط ومعايير ترمي إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث التاريخي والثوابت الوطنية والجذور العميقة، وبالتزامن مع توجيه الرؤى الحضارية نحو المستقبل توجيهاً سديداً.

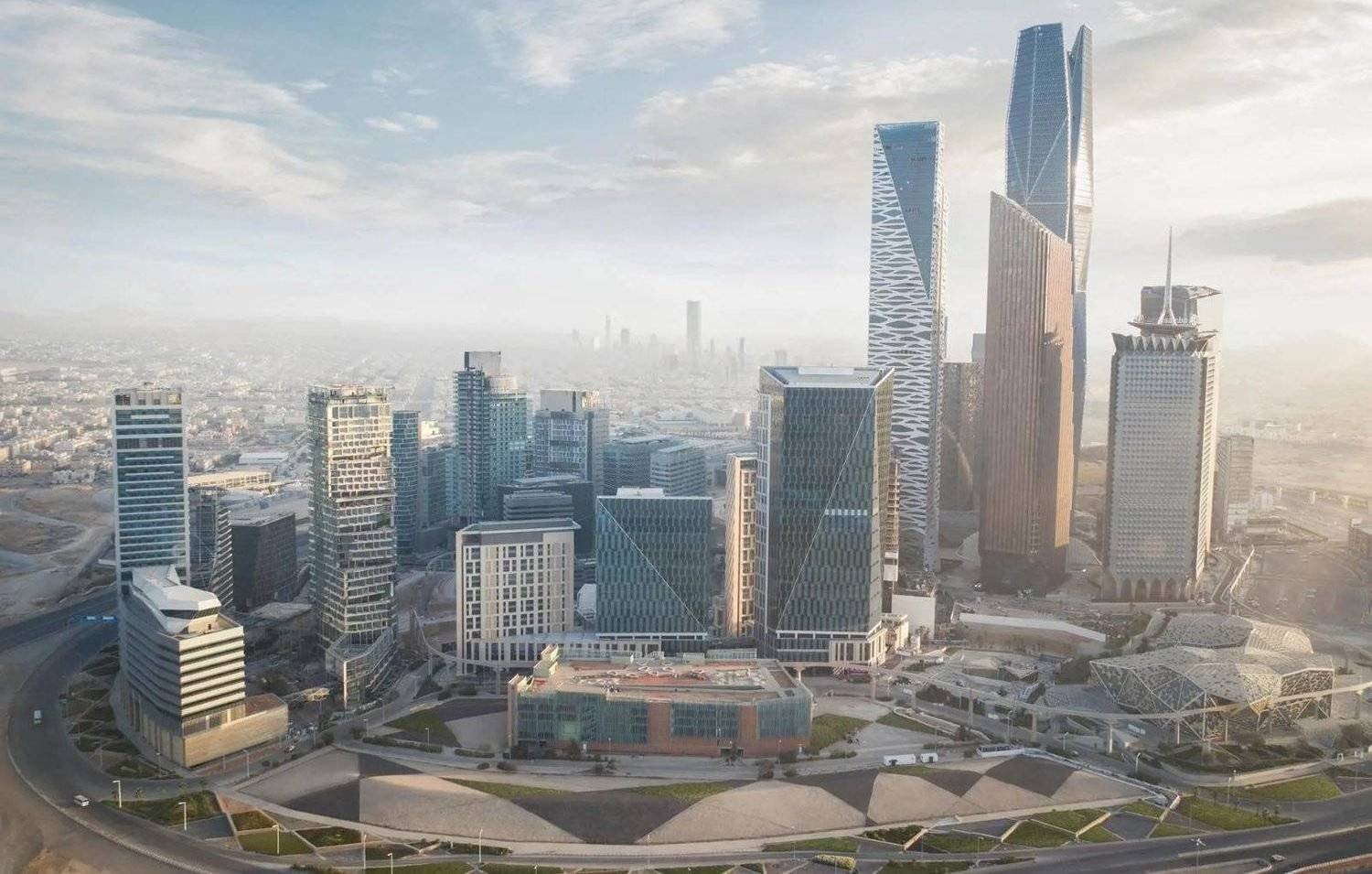

لقد غدت السعودية اليوم تدرك جيداً أهمية تجديد التصميم الداخلي للبيت السعودي من حيث الاقتصاد خاصة، وفي الجانب التنموي الاستثماري بنحو أخصّ، وتركّز على تدعيم أساسات الواقع الاقتصادي جِدّياً من أجل أن تقوى على النهوض بثقل الوثبة التنموية العملاقة التي اعتمدتها في قطاعات الاستثمار المتجدّد والمتعدّد، تجسيداً لطموحاتها الوثّابة المتمثلة خاصة في رؤية (2030).

وبناءً عليه، فالمتأمِّل الفطن في المسار العام للسياسة السعودية اليوم يجد أنه مسار مرن ومنضبط في آنٍ معاً، مرِن من حيث قدرته على التناغم مع الأسيقة الدولية الكائنة والمفروضة، ومنضبط من حيث حفاظه على الغاية الأساسية التي من أجلها انطلقت الرؤية وانبثق الطموح.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ السعودية في تركيزها على السياسة التنموية الداخلية خاصة لا يعني إحداث خلل أو شرخ في موازين القوى، أي ثمة توازن ملحوظ بين السياستين الداخلية والخارجية لها، على الرغم من أن الثقل اليوم منصبّ على الشأن الداخلي، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على حنكة قيادية وازنة، وخبرة عميقة لا يستهان بها تتمثل في القدرة على توجيه دفة السفينة الحضارية للمملكة في رحلتها الانفرادية الاستثنائية نحو مستقبل مائز.

الدول التي نجحت في سياستها الداخلية، وعملت على ازدهار اقتصادها ونشر الأمان لاقت احتراماً كبيراً من دول العالم والجوار

ولتقريب الصورة أكثر وتوضيحها نقول: إنَّ تثقيل دعائم الاقتصاد السعودي الذي يمثل الاهتمام بالشأن الداخلي من شأنه أن يحدث تثقيلاً موضوعياً معادلاً على صعيد الشأن الخارجي. كيف ذلك؟ إن الثقل الإقليمي والدولي للسعودية الذي نشهده اليوم - ولا يجحده إلا معاند - لم يتأتَّ إلا من خلال الثقل الداخلي لها، فاحترام الدول بعضها لبعض مرهون بالعنصر الاقتصادي أو بالأحرى: إن الدول التي نجحت في سياستها الداخلية، وعملت على ازدهار اقتصادها ونشر الأمان لاقت احتراماً كبيراً من دول العالم والجوار، وأما الدول الفاشلة من الداخل والناجحة من الخارج فإنها تفقد احترام العالم لها فضلاً عن شعوبها؛ لذلك فالسعودية وعت هذه النقطة، وها هي اليوم تعمل على تحقيق الازدهار عبر التنمية الاقتصادية المتمثلة في قطاع الاستثمار وريادة الأعمال والمشاريع الانفرادية الباهرة.

إنَّ هذا لا يعني أنها لم تكن مزدهرة قبل اليوم، بل على العكس، إن المملكة تعيش فترة ازدهار وانتعاش اقتصادي منذ عقود طويلة، ولكن ما أقصده هنا أن الاستثمار العالمي في هذا العصر ينحو منحى جديداً فرض على المملكة إعادة حساباتها الاقتصادية، وتجديد رؤيتها التنموية، وتدعيم مشروعها الحضاري بما يناسب السياق التاريخي المعاصر.

ورأت المملكة فيما رأت أن تتخلص من كابوس النفط؛ أي: نفاد النفط يوماً ما، والإجابة عن السؤال التاريخي المصيري العريض: ماذا لو نَفِد النفط؟

إنَّ نفاد النفط، ونضوب آباره، وانتهاء المخزون الإستراتيجي منه، من شأنه أن يحوّل المملكة إلى بلد فقير فقراً مدقعاً، هذا طبعاً قبل رؤية (2030). ولكن الآن، وبعد تجديد شباب المملكة وتحليق طموحاتها عالياً، والشروع بالمشروع الاستثماري الوطني العملاق بجهود ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ودعم الملك سلمان – حفظه الله -، استطاعت المملكة أن تتخلص من هذا الكابوس والإجابة بكل شفافية عن هذا السؤال.

بل على العكس، إن ثمار الرؤية فيما لو قُطِفت، ستثبت للداخل والخارج أن برميل النفط ليس الأيقونة اليتيمة للسعودية، وليس الهوية الاقتصادية الاستثمارية الوحيدة لها، فبرميل النفط اليوم عاد لا يمثل الاقتصاد السعودي برُمّته، وإنما هو جزء مهم فقط من بانوراما الاقتصاد السعودي، وأن مصير المملكة ليس مرهوناً ببئر نفطية.

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

هذا، وبعد هذه القراءة التفكيكية للمشهد السعودي الحالي، تنبثق جملة من التساؤلات الضرورية: ما هو محلّ السعودية اليوم من الإعراب؟ أعني: ما هو موقعها وموقفها مما يجري في المنطقة من حولها؟ وهل من تأثيرات سلبية للصفيح العسكري الساخن لدول الجوار في طموحاتها ورؤيتها ونهضتها الاستثمارية؟ وكيف تتصرف المملكة اليوم تجاه ما يجري في الساحة الإقليمية والدولية؟ أين يتجه مسار العلاقات الثنائية السعودية – الأمريكية؟ فلسطين...غزة...القدس...لبنان...العراق...اليمن...إلخ. كلها مفردات مطروحة على مائدة الاجتماعات السياسية والاقتصادية السعودية.

الأشقاء العرب:

مما لا ريب فيه أن تثبيت المملكة لدعائم اقتصادها الوطني وتحصين هويتها التنموية من التصدّع لا يعني بالضرورة استتباب الأمن والاستقرار لها، إذ لا يمكن أن تنعم بالاستقرار وتحقق طموحاتها التنموية ورؤيتها بمعزل عن محيطها الساخن المتمثل خاصة في البلدان العربية، وقد أدركت السعودية هذه النقطة المهمة والخطرة، فالاستقرار لا يتجزأ، بمعنى أن استقرار بلد ما لا يكتمل إلا باستقرار البلدان المجاورة، أي الاستقرار الإقليمي ومن ثم بالاستقرار العالمي.

وإن توجه المملكة نحو هندسة التصميم الداخلي لسياستها لا يعني أنها ستقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في الساحة العربية وخاصة القضية الفلسطينية التي ما زالت أمَّ القضايا وقضية القضايا، في العمق التاريخي والأفق الجغرافي. إذ لا يهون على السعودية أن ترى أشقاءها الفلسطينيين بهذا الوضع البائس، كما لا تستسيغ أن ترى (إسرائيلَ) تمضي في عُنجهيتها ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية واتفاقيات التهدئة ومفاوضات السلام، والساحة الإقليمية ملتهبة الآن على غير عادتها، فما يجري اليوم في فلسطين مثلاً لا يبشّر بخير.

وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة على المملكة التي فرضها عليها القطاع الاستثماري الواعد الجديد، وشكل ضغطاً على إمكاناتها المتاحة، إلا أنها تراقب عن كثب عدة ملفات ساخنة معاً، بل تلعب دوراً مؤثراً في اتفاقيات التهدئة، وهي تقوم بدور الفاعل والمتفاعل في الوقت نفسه؛ إنها فاعل إيجابي من خلال أدوار الوساطة والاتفاق والتنسيق وجمع الأطراف المتناقضة على طاولة المفاوضات، ومتفاعلة من خلال مرونتها وقدرتها على امتصاص الصدمات المباغتة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالملف اليمني، ومتفاعلة أيضاً من خلال مرونتها في التعاطي الدبلوماسي مع الخصوم، فرياح التغيير السعودية مثلاً لا تصطدم مع رياح التغيير الإقليمية ولا العالمية بل تتفاعل معها إيجابياً، وتتنكّب منعكساتها السلبية، وهذه نقطة تسجَّل لمصلحة الدبلوماسية السعودية، بخلاف ما يراه بعض المراقبين من أنها تحاول التنصُّل من القضايا ذات الشأن، فنظرتهم هذه قاصرة، فالسعودية – وإن كانت تتأثر سلباً بسخونة الملفات حولها – لكن رؤيتها وطموحاتها الواعدة قائمة بل جارية على قدم وساق؛ لأن رؤيتها كما أسلفنا ذات طابع مرن؛ أي من الممكن أن تتعامل بصيغ متنوعة مع الملفات، فمثلاً الصيغة التي كانت تتعامل بها مع طرف يمكن أن تستبدل بها صيغة جديدة أخرى حال طُروء ظرف سياسي أو عسكري أو اقتصادي جديد.

طائرة إغاثية سعودية في مطار بيروت الدولي

ونعود فنقول: إن المملكة لن تفرّط بالقضية الفلسطينية كما يتوهم بعضهم، أي إن تحولاتها الجديدة وطموحاتها لن تكون على حساب جراح أشقائها الفلسطينيين، وغيرهم من الشعب العربي، وهذا الكلام موجَّه خاصة لمن ينعون مروءة المملكة وينعقون بخرابها.

إن كثيراً من المراقبين والقارئين لحركيّة المملكة يظنون خطأ أنها اتخذت سياسة النأي بالنفس، وقطع الحبل السُّرّي مع الدول العربية، وبترت أواصر العروبة، ولعل هذه الظنون المغلوطة مصدرها القراءات والتحليلات المغلوطة للمعمار السعودي من الخارج.

الملف الإقليمي:

القضية الفلسطينية هي القضية المحورية، وقد عادت بزخم شديد بعد أحداث (7 أكتوبر)، وسُعار بنيامين نتنياهو غير المسبوق، وهذه حرب مختلفة عن الحروب السابقة، والسعودية الآن تنتظر أن تضع الحرب أوزارها، وينقشع الغبار لترى بوضوح المشهد القائم وتقرأه قراءة صحيحة؛ لأن ما يجري الآن هو من التعقيد بمكان يصعب معه تقديم فهم صحيح وسريع.

السعودية – على أقل تقدير إلى الآن – كغيرها ترى أن (7 أكتوبر) كان قراراً غير حكيم، وهذا لا يعني أنها تقف ضد القضية الفلسطينية، لا. مطلقاً، وإنما من منطلق الإشفاق على الشعب الفلسطيني، فمن حيث ميزان القوى، فثمة فارق كبير بين الترسانة العسكرية (الإسرائيلية) وما تمتلكه حماس، وإن ثمار (7 أكتوبر) كانت أقل بكثير من حجم الدمار الحاصل والخسائر التي تعرضت لها غزّة، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع، فالمملكة لا تحمّل حركة حماس تبعات هذا القرار من منطلق الشماتة بها، بل من منطلق التعاطف مع الأشقاء في غزة، إذ لم تكن ترغب في وقوعهم في هذا (الخطأ) حقناً للدماء بسبب فارق القوى بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار السعودية قبل أحداث (7 أكتوبر) في التطبيع مع (إسرائيل) لم يكن تطبيعاً تقليدياً كصنيع بعض الدول، إذ غاب في تطبيعها الملف الفلسطيني ونأت بنفسها عنه، وإنما كان التطبيع السعودي بشروط صارمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية حرّة، ولكن أخّرت هذه الأحداث هذا التطبيع، وكانت السعودية تتحضر وتتهيأ لمشاريع إستراتيجية كثيرة في المنطقة لا تنحصر في التطبيع، بل تشمل اتفاقيات سلام واتفاقيات اقتصادية وعقود استثمارية، تشكل عمقاً تاريخياً.

صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين بالقمة العربية الثانية والثلاثين بجدة في أيار (مايو) 2023

ومهما يكن من أمر، فالمسؤولية تقع على كاهل (إسرائيل)، فردّها على حماس عبَرَ من خلال شعب غزة البريء الذي لا ناقة له في قرار (7 أكتوبر) ولا جمل، الذي تكاد تبيده عن الوجود.

وإن السعودية في موقفها من هذه الأحداث دليل على حنكتها السياسية، إنها تدري ما يجري بعد هذه الأحداث من تداعيات، وتترقب ذلك، فنتنياهو وجد لنفسه ذرائع في تدمير غزة، وصنع من نفسه بطلاً قومياً أمام شعبه، وها هو يرفض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأما بخصوص الملف اليمني، وفي معرض هذا الحديث يطفو سؤال وجيه جداً هو: ماذا عن عاصفة الحزم؟ هل تُعدّ خطأ تاريخياً ارتكبته السعودية؟ الجواب طبعاً: لا. لسبب بسيط هو أننا لو نظرنا إلى توقيت قرار العاصفة لوجدناه في السياق الزمني المناسب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن العاصفة من منطلق الهجوم أو المبادرة في الهجوم، وإنما من منطلق الدفاع عن النفس أمام الهجمات الحوثية، والتهديدات الصريحة والمضمرة للحوثيين في التمدد الجغرافي وضرب العمق الإستراتيجي للمملكة، ومن ثم فالسعودية كانت تدافع عن أراضيها وسيادتها، وطالما سعت إلى تهدئة الوضع وتبريد الساحة، فهي دولة سلم تسعى للسلم، وعلى أيّ حال، فالملف الحوثي على وشك أن يصبح في عِداد التاريخ، بمعنى أن المملكة الآن تعمل على عقد صلح مع الحوثيين بشروط وتعهدات تضمن أمان المملكة واستقرارها، بعد أن عقدت اتفاقية سلام تاريخية مع إيران الداعم الأساسي للحوثيين، وبشروط مشرّفة أيضاً تضمن سيادة المملكة واستقرار أمنها وسلامة أراضيها.

وليس من منطق السعودية الخوض في غمار سجال عسكري مع إيران، لسبب بسيط هو أن الأولى تمتلك استثمارات اقتصادية ضخمة في حين تفتقر الأخيرة إلى ذلك؛ بمعنى أن إيران ليس لديها ما تخسره في حال نشوب مواجهة مباشرة مع السعودية، وهذا سبب سعي المملكة الحثيث في طريق الدبلوماسية، بخلاف إيران التي تمرّست بالحروب والنزاعات.

وأما الشقيقة قطر، فلا أسهل من أن تُمدّ أيدي الأشقاء العرب للتصافح.

العلاقات الدولية:

لقد قرأت السعودية المشهد العالمي الجديد برَويّة وتُؤَدَة، وعرفت أنه يختلف تماماً عما سبق، وأن مصلحتها ومصلحة الشرق الأوسط إعادة التفكير من جديد في سياساتها وإستراتيجياتها، وشعرت أن أبرز عوامل نجاح الدول يكمن في عدم تدخلها، ولاسيما التدخل المباشر في الشؤون الداخلية الخاصة بالبلدان الأخرى المجاورة وغير المجاورة، من حيث إن هذا التدخل لا يعود عليها بالنفع بل بالانحطاط من عيون الآخرين، والدمار والتخلف.

واعتمدت السعودية هذا المنحنى عن تجارِب حصلت أمام عيونها في بلدان عدة، من تلك التي تتسم بالسمة الثورية، فإيران مثلاً انصدعت من الداخل صدعاً شارخاً بسبب تدخّلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وهذا مما أدى إلى تفكّك منظومتها الوطنية الداخلية وخاصة الاقتصادية.

ومن هنا جاءت سياسة سمو الأمير ولي العهد، تتمتع بالمرونة والقراءة الجديدة الثاقبة للمتغيرات الدولية وميزان القوى وحسابات الربح والخسارة خاصة للدول العظمى، وإيلاء مسألة الحفاظ على التوازن السياسي، وعدم إرضاء طرف على حساب سخط طرف آخر، فشرعت المملكة تتعامل مع جميع الدول وفق معايير مدروسة، ووقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وذلك حفاظاً على انطلاقتها التنموية الانفرادية، من أجل تحقيق طموحها في مستقبل فوق العادة، مدركةً أن الخوض في وُحُول السياسة والتكتلات المبهمة يضعف الاقتصاد.

ومن ثم فمن الأفضل التعامل مع جميع الدول الكبرى من زاوية المصلحة، وبغض النظر عن تخاصم هذه الدول بعضها مع بعض، فمثلاً دقّت السعودية الآن أوتاداً متينة لتحقيق علاقات مع الصين وروسيا، مع العلم أنهم خصوم أساسيون مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تربطها بالسعودية علاقات تاريخية قديمة، ونجحت السعودية في علاقاتها الجديدة مع الصين وروسيا، وحققت توازنات قوى غير مسبوقة، على الرغم من اعتقاد واشنطن المغلوط بعدم قدرة السعودية على التعالق مع دول كبرى غيرها.

وهكذا أعادت الولايات المتحدة من جديد حساباتها في التعامل مع السعودية، وجدّدت نظرتها المغلوطة عنها، ورأت أن السعودية قادرة على فكّ ارتباطها معها متى تريد، وقادرة على وصل ارتباطها مع دول كبرى أخرى غيرها، فارتأت الولايات المتحدة أن من مصلحتها الحفاظ على روابطها الاستثمارية خاصة مع السعودية، التي تعد بيضة القبان في الشرق الأوسط الآن.

مع العلم أن العلاقات الجديدة مع الصين مثلاً لن تسد الفراغ الأمريكي، أي إن الصين لن تكون ظهراً عسكرياً للسعودية، ولو تعرضت السعودية لاعتداء فالصين لا تدخل معها عسكرياً فيها، ولا تحميها، ولا تشغل الوظيفة الأمريكية المتمثلة في الضغط والدفاع والتأثير في خصوم المملكة، والسعودية تولي موضوع الردع أهمية كبيرة، وإن كانت لا تمتلك قوة الردع، إلا أن ارتباطها بقوى الردع قد يعني امتلاكها غير المباشر لهذه القوة، فتستمد قوة الردع من مصادره.

وعلى كل حال، جاء التوجه السعودي نحو الباب الصيني في الوقت المناسب، والسياق الدولي المناسب، فسمو ولي العهد يبتغي في النهاية جلب المصلحة بعيداً من العنجهيات والمواجهات المباشرة والتصعيدات مع أي طرف، مع رغبة شديدة منه في تصفير الأزمات جميعها في دول الجوار وتسوية العلاقات مع جميع الأطراف، وحذف مفردات الفتور والقطيعة والتصعيد والانهزامية والمواجهة المباشرة من معجم السياسة السعودية الخارجية.

ولذلك فالمملكة لا تنتقد أنظمة الحكم في الدول الأخرى؛ لأنها ترى أن كل بلد تناسبه صيغة معينة من الحكم لا يمكن تطبيقها على بلد آخر، فمن المنطقي أن تتمتع كل دولة بصيغة حكم خاصة بها لا شأن لغيرها فيها.

وفيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، تهتم السعودية بمتابعة هذه الانتخابات، ولكنها لا تجعلها شغلها الشاغل، ومن مصلحتها فوز ترامب مثلاً، مع أنه مؤثر سلبي من حيث الملف النفطي، ولعل ثمة انطباعاً عند السعوديين هو أن علاقات المملكة قوية مع الجمهوريين؛ لأنهم أقرب للمملكة من الديمقراطيين، ولكن هذا لا يعني وجود قطيعة مع الديمقراطيين، إلا أنهم يسببون أحياناً مشكلات مع المملكة من حيث إنهم لا يفهمون سياسة المملكة فهماً مستقيماً، ولا شك أن أوج العلاقات السعودية الأمريكية بلغت ذروتها مع بوش الأب.

ومن المنطقي أن تتابع المملكة هذه الانتخابات لقوة العلاقة بين البلدين، وتناغم المصالح، ووجود قواسم مشتركة حول بعض الملفات خاصة الملف الإيراني، والجمهوريون من وجهة نظر المملكة أفضل من الناحية الاقتصادية، وعلى العموم، فالعلاقات السعودية مع الأمريكان لا تخلو من بعض التقلبات من تحفظ وفتور واشتداد وارتخاء وقوة وضعف، ولكنها في العموم جيدة جدية متجددة.

وأفادت المملكة من قوة أمريكا في الضغط على خصومها، ولا شك أن برميل النفط يتحكم في سير هذه العلاقات صعوداً وهبوطاً؛ ولا أدل على ذلك من أن أمريكا غيرت من نظرتها تجاه المملكة إثر اكتشاف النفط والغاز في أمريكا، فانخفضت القيمة النفعية مع المملكة، إلا أن سخونة الملف الإيراني والتفاف مصالح عدة دول ضده من بينها أمريكا والسعودية، أعاد للعلاقات بين البلدين اعتبارها؛ أي زيَّتَ عجلة هذه العلاقات.

أخيراً، فالسعودية في السنوات المقبلة دولة مهمة في ملف الطاقة وخاصة البديلة، لذلك فالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الكبرى حريصة على علاقتها معها، وإن طوِي ملف النفط أو كاد، وإن السعودية بقعة جغرافية واعدة وثرّة وثريّة ومؤثِّرة، ومن عوامل نجاحها واستمرارها واستقرارها هو أن مدار رؤيتها يدور في فلك الاقتصاد لا في فلك السياسات ووحولها، وما اهتمامها بالسياسة الخارجية إلا من أجل مصلحة الشعب وازدهار أراضي مملكتنا ، الممملكة العربية السعودية.

التعليقات