"إيلاف" من القاهرة: تعرض "إيلاف" سيرة حياة الفنان الراحل عماد حمدي الذي لُقب بفتى الشاشة من خلال مذكراته التي كتبها بنفسه في آخر أيام حياته.

بمناسبة ذكرى وفاته، تستعرض "إيلاف" مسيرة الفنان الراحل عماد حمدي الذي لُقب بفتى الشاشة الأول لأكثر من 20 سنة، من خلال عرض مذكراته التي صدرت بتوقيع الناقدة إيريس نظمي قبل أكثر من 3 عقود علماً أن الفنان الراحل قد سجلها قبل وفاته.

وفي الجزء الأول نرصد طفولة الفنان المصري وعلاقته بوالده، وسبب منعه من الإلتحاق بكلية الطب، وأيضاً سر اتقانه اللغات الأجنبية مبكراً.

الولادة

ويسرد الراحل محطات حياته قائلاً: "البداية كانت في الجنوب في سوهاج تلك المدينة التي استقر بها أبي عبد الحميد حمدي بحكم عمله كمهندس في سكة حديد الوجة القبلي. فحين حدثت حركة غير عادية داخل بيتنا، كانت أمي قد دخلت في المخاض، وتوشك أن تضع مولودها الاول. ولقد كان أبي سعيداً في انتظار استقبال المولود الاول. لكن فرحته تخطت كل الحدود بالمفاجاة المدهشة. حيث أنني ولدت مع أخٍ توأم شاءت الأقدار أن أخرج معه إلى هذه الحياة في نفس الساعة. وبعد أن هدأت الزغاريد، استعادت أمي وعيها. فتقدم أبي نحوها وفي عينيه بريق الفرح وسألها: ماذا نسميهما؟ أجابته نسمي الاول عبدالرحمن. فعاد وسألها ماذا عن الثاني؟ فصمتت قليلاً بحثاً عن اسمٍ مناسب، لكن أبي قال بحسم: سنسميه محمد عماد الدين. فلم تعترض بل غطت وجهها الطيب ابتسامة راضية عريضة. وذلك لأنها أدركت على الفور أن أبي قد اختار لي اسم زوج اختها محمد عماد الدين اسكندر سلطان جزر المالديف الذي عزله الإنجليز وأبعدوه عن الجزر كلها ونفوه عن العالم الذي أحبه. فجاء ليستقر في مصر. ولقد عُرِفَ أنه كان شخصاُ نادراً بأخلاقه وأدبه وتواضعه الأمر الذي كان دافعاً لأبي أن يسميني باسمه أملاً منه بأني سآخذ عنه قدرا من أخلاقة الحميدة وأدبه وتواضعه. هذا على الأقل ما كان يتمناه أبي في تلك اللحظات. وهكذا أصبحت أحمل اسم السلطان الهندي زوج خالتي الذي أرغمه الإنجليز على ترك الجزر".

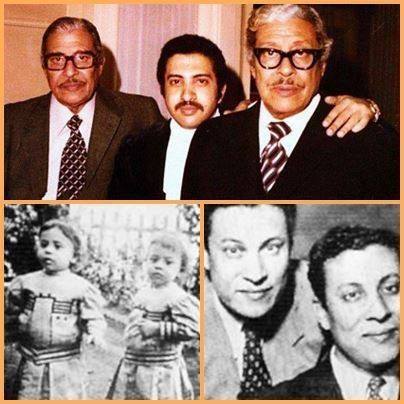

ويتابع: "بعد أيامٍ قليلة من مولدنا صدر قرار بنقل أبي من سوهاج إلى القاهرة. فانتقلت إقامتنا إلى شارع علي بك النجار في حي شبرا. حيث سكنا داخل فيللا تحيطها حديقة كبيرة كانوا يسمونها قصور الشوام. ثم ألحقنا أبي بمدرسة حضانة اسمها "مدرسة مدام شكور". وكعادة معظم الآباء والأمهات الذين يخشون علي أولادهم من الحسد، ألبسونا ملابس البنات وأطالوا شعرنا خوفا من العين الحاسدة. حيث حاولت أمي إخفاء حقيقتنا داخل ملابس البنات لدرجة أن معظم الجيران اقتنعوا فعلا بأننا بنتين ولسنا صبيين. فمعظم الآباء في تلك الفترة كانوا يتمنون أن تُنجب لهم زوجاتهم ولداً واحداً، إلا أن أمي أنجبت ولدين في ليلةٍ واحدة. علماً أن التمييز بيني وبين أخي عبد الرحمن كان مسألةً صعبة شاقة للغاية، فملامحنا واحدة ومتشابهة للغاية. لقد كنا حقاً نسختين من صورةٍ واحدة. فالفرق الوحيد بيني وبينه أنه كان أسمن مني قليلاً.

|

رحلة الشباب

واهتم أبي وأمي بضرورة تعليمنا اللغات الأجنبية. فأرادت أمي أن تُعلمنا الفرنسية التي تجيدها تماماً بحكم أن أمها كانت فرنسية أصلاً، ولأنها أيضا كانت خريجة مدارس "الميردي ديه". أما أبي فكان يرغب بتعليمنا اللغة الانجليزية التي يجيدها بحكم دراسته. وهكذا بدأنا نتعلم الانجليزية التي أخذناها عن أبي. أما اللغة الفرنسية فقد ورثناها عن أمي.

إلتحقتُ مع أخي بمدرسة عباس الإبتدائية وكلما تقدمنا في دراستنا كان اصرار أبي يزداد مؤكداً ضرورة اتقاننا للغة الإنجليزية إتقانا كاملاً وقرر أن يعهد بهذه المهمة إلى مدرس متخصص في تدريس هذه اللغة. وكان هذا المدرس هو الإستاذ بديع خيري وكان وقتها مدرساً شاباً تُعجَب به الفتيات والسيدات، حتى أن ناظرة المدرسة السلطان حسين كانت من أشد المعجبات به. ولقد كان هو أول مدرس خصوصي يدخل بيتنا وبدأنا بتلقي الدورس على يده وتعلمنا القراءة والكتابة باللغة الانجليزية. وبعد أن حصلنا على الشهادة الابتدائية انتقلنا إلى شارعٍ آخر اسمه "قطه"، وإلى بيتٍ آخر كانوا يسمونه "بيت الكونت شديد" وكان أهم مزاياه غرفه الواسعة الكبيرة وموقعه الفريد الذي يجعله يطل على أكثر من شارع. وفي هذا البيت وفي شارع "قطه" بالذات عشت مرحلة الشباب بكل ذكرياتها وأيامها الحلوة الرائعة.

ويقول حمدي عن هذه المرحلة: "إنها أجمل سنوات عمري. فهي سنوات البراءة والنقاء والأحلام والإنطلاق والإستمتاع بمباهج الحياة. وأسعد أوقاتي هي تلك التي كنت أقضيها متعلقا بباب "الترام" الذي لم يكن "تراماً" بالمعنى المفهوم اليوم. بل كان عبارة عن أتوبيس أخضر اللون يسمونه "السانت كروفت". كنت أركبه بسته مليمات فقط، وأستمتع بجولة طويلة حتي نهاية الخط أشاهد خلالها المناظر الجذابة المفرحة بعد مدرسة شبرا. حيث كانت تنتشرالحدائق وتمتد الحقول الخضراء بلا نهاية. وكان يوجد أيضاً المنطقة المخصصة لصيد الحمام وسط المزارع التي كان يملكها الأرمني الجنسية من آل "جارابديان".

ورغم أننا لم نكن أثرياء مثل "الباشوات والبهوات" إلا انني كنت أشعر بفخرٍ عندما أقول أمام الأطفال الآخرين أنني إبن عبد الحميد بك حمدي. ولم اكن أكذب عليهم. فقد كان أبي قد حصل بالفعل على لقب بك. ليس عن طريق الرُشى والعلاقات الخاصة، بل عن أحقية وجدارة واستحقاق. حيث كان من حق من يصل إلى الدرجة الثانية في التسلسل الإداري للوظيفة أن يحصل على هذ اللقب. وعندما أنهينا السنة الدراسية الثانية بمدرسة التوفيقية، صدر قرار بنقل والدي مهندساً بسكة حديد أسيوط وكان لابد أن نذهب معه إلى المكان القريب من القرية التي رأينا فيها نور الحياة لأول مرة في سوهاج، وقضينا في أسيوط عاماً كاملاً ثم عدنا إلى القاهرة وللمدرسة التوفيقية في شبرا مجدداً.

|

توأم مثير للجدل

وأذكر هنا أن المحيطين بنا كانوا يلاحظون علي أنا وأخي عبد الرحمن ظاهرةً غريبة تستحق الإهتمام أو على الأقل تستحق الفرجة. فنحن لم نكن ننفصل عن بعضنا أبداً. هو دائما معي في نفس العام الدراسي وأنا دائما بجانبه داخل الفصل إذا نجحنا، ننجح معاً واذا رسبنا نرسب معاً وإذا جاء ترتيبه الثاني مثلاً يكون ترتيبي الثاني مكرر أو الثالث على الأكثر، وإذا كان هو السابع في ترتيب الناجحين أكون انا السابع مكرر دائما وهكذا دواليك. فقد كنا دائماً معاً خطوهً بخطوة. توأمان في كل شي حتي في حبنا الشديد للألعاب الرياضية. فعندما أصبحت أنا كابتن المدرسة في نشاط القسم المخصوص الرياضي أصبح هو كابتن فريق كرة القدم.

إلا أن الفرق الوحيد بيني وبينه في تلك الفترة هو حماسي الزائد لفن التمثيل. ففي مدرسة التوفيقية الثانوية بدأت تظهر هواياتي الفنية وسارعت بالإنضمام إلى فريق التمثيل بالمدرسة. وكان الأستاذ عبد الوارث عسر هو الذي يعلمنا الأداء التمثيلي. وبفضله، تعمّق في وجداني حب الفن. وأذكر أننا قدمنا أيامها إحدى مسرحيات شكسبير التي كانت مقررة على طلبة السنة النهائية البكالوريا التي أديت فيها دوراً من أدوارها الهامة، وقدمنا العرض على مسرح الأزبكية. لكن الغريب أنني لم أكن احلم في ذلك الوقت بأن أصبح فناناً.

حلم الطبابة

كانت أمنيتي الكبرى الإلتحاق بكلية الطب بمجرد حصولي على شهادة البكالوريا. وأردت الإلتحاق بـ"مدرسة الطب العليا" حسبما كان ذلك هو اسمها في ذلك الحين. فمهنة الطب برأيي مقدسة كعملٍ إنساني. ومن الجيد أن يشارك الإنسان في تخفيف آلام الآخرين من حوله وأن يجفف دموعهم ويضع حداً لأحزانهم ويعيد الإبتسامة الغائبة إلى وجوههم العابسة.

وكنت في ذلك الوقت أنتظر ذلك اليوم الذي سأرتدي فيه المعطف الأبيض واضعاً فوق أذني السماعة التي سأسمع من خلالها نبضات القلوب التي تتألم في أجساد المرضى المتعبين. كنت أريد فعلاً أن أعيش روعة اللحظة التي أستجيب فيها لنداءٍ ملهوف في منتصف الليل. وأريد ان أجرب شعور الراحة العميق الذي يشعر به الطبيب عندما ينقذ حياة إنسان، ويبعد عنه الخطر القاتل. فأنا أرى في مهنة الطب أنبل عمل إنساني. وأخي عبد الرحمن أيضاً، كان يريد الالتحاق بمدرسة الطب العليا لكن ليس كل ما يتمناه المرء يتحقق بسهولة. فعندما فاتحنا أبي في هذا الأمر وقلنا له أننا نريد الإلتحاق بمدرسة الطب العليا رد صائحاً، ومن أين أحصل على المال الذي يكفي للإنفاق على دراستكما في مدرسة الطب العليا؟ هل نسيتما أن لكما ستة أخوة وإخوات؟ أليس من حقهم أيضاً أن يتعلموا ويكملو دراستهم مثلكما؟ وهل نسيتما أنني اصبحت الآن على المعاش؟ وأن مواردنا المالية أصبحت محدودةً للغاية؟ هل تجهلون أن مصاريف مدرسة الطب العليا بالذات باهظة جداً ون كتبها غالية الثمن؟ لماذا لا تبحثون عن مدرسة عليا أخرى؟

وقلنا في صوت واحد: نريد الإلتحاق بمدرسة الطيران لكن أبي رد قائلاً: "مش عايز تخريف..." ثم أعلن قراره النهائي: سألحقكما بأرخص المدارس العليا في مصر، إن مدرسة التجارة العليا لا تزيد مصاريفها عن 12جنيها في العام، وليس أمامكما الآن غيرها.

لم نعترض، بل إننا لم ننطق بكلمةٍ واحدة. فنحن لم نعتد هذا النوع من المعارضة داخل بيتنا. فكلمات أبي أوامر يجب أن تُطاع في الحال. حتى أننا لم نكن نجروء على الجلوس أمامه، نظل واقفين لفترات طويلة حتى يأذن لنا بالجلوس بل وكنا نجرى كالفئران المذعورة كلما سمعنا صوت مفتاحه وهو يتحرك في الباب معلناً عن وصوله.

|

أبٌ صلب وأم منقذة

كانت شخصية أبي قوية جداً إلى الحد الذي يجعلنا غير قادرين حتى علي مناقشته. هكذا كان يتصرف جيلنا محتفظاً في أعماقه للأباء والأمهات بكل هذا الإحترام الذي يقترب من درجة التقديس. ولم يكن أمامنا سوى الرضوخ لهذا الأمر الواقع. وبدأنا نستعد للإلتحاق بمدرسة التجارة العليا، وخصص أبي لكل واحد منا مصروفاً شهريا قدره نصف ريال فقد كان من المقتنعين بتلك الفكرة التي تقول ان كثرة المال تفسد العيال، وبالطبع لم يكن هذا المصروف الرمزي يكفينا، وكنت أضطر في غالب الأحيان للذهاب لمدرسة التجارة العليا سيراً على الأقدام.

ولكم أن تتصوروا المسافة التي كان محتماً علينا أن نقطعها كل يوم ذهاباً واياباً من حي شبرا الى شارع الشيخ ريحان الذي توجد به مدرسة التجارة العليا. وكلما تعبت أقدامنا تذكرنا تلك الحكمة التي تقول "اطلبوا العلم ولو في الصين". وحمدنا الله كثيراً على أن مدرسة التجارة العليا في شارع الشيخ ريحان وليست في الصين، وكان لابد أن نواصل رحلة كل يوم رحلة البحث عن العلم مهما كانت شاقة ومرهقة.

لكن ماذا يفعل النصف ريال؟ اذا كانت حلاقة شعري مرةً واحدة في الشهر تكفي شلنا كاملا؟ نحن لم نكن مسرفين بطبيعتنا، ونطبق تطبيقا دقيقا المثل القائل "على قد لحافك، مد رجليك". لكن ماذا يفعل النصف ريال طوال شهر كامل؟ وعليه فقد كانت أمي هي الملجا الوحيد. لقد أنقذتنا كثيراً من الإفلاس بحيث خصصت لنا نوعاً من المصاريف السرية دون علم والدي. وكان هدفها إنسانياً رائعاً بدعم موقفنا ومساعدتنا. ولولا هذه المعونات التي ظلت أمي تقدمها من حينٍ لآخر، لحدثت لنا بالتأكيد كارثة. فما أروع حنان الأم في مثل هذه الحالات.

ووضعت مع أخي خطةً مشتركة من أجل دخول نادي التجارة العليا الذي كان أشهر نوادي مصر في ذلك الوقت. ونجحنا في الوصول إليه لكننا كنا نتناول طعام الغذاء أو العشاء، وأصبحت وجبتنا الدائمة المفضلة هي الطاجن المغذي الذي لا يكلفنا سوي شلن واحد فقط، وبعد أن نشبع نذهب إلى شارع فؤاد (26 يوليو الآن) لكي نركب الترام بستة مليمات ثم نعود إلى شارع قطة في شبرا.

ملاحظة: تتابع إيلاف نشر سلسلة المذكرات الشخصية للفنان الراحل "عماد حمدي" تباعاً ويومياً حتى الحلقة الحادية عشر. علماً أنها عملت جاهدة على الإختصار لمدوناته الطويلة.

التعليقات