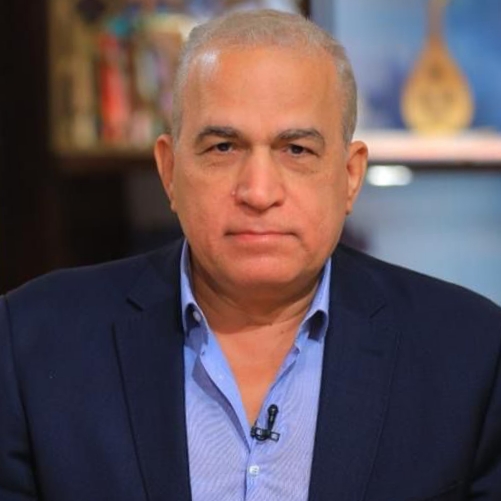

خيري منصور

لا نذهب بعيداً إذا قلنا إن العربي ينفق في هذه الأيام تسعين في المائة من طاقته الإبداعية والتعبيرية دفاعاً عن حقه في استخدام العشرة في المائة المتبقية، وذلك لأن فلسفة التجنب والاحتراز وضعت من الخطوط الحمر تحت الكلمات ما يكاد يشمل القاموس كله، فالمنجد لم يعد منجداً لمن يلوذ به في زمن الصمت الثرثار وإيثار الفرار من النوافذ لأن البوابات موصدة.

لهذا يبدو التكرار سمة سائدة لخطاب غالباً ما يكون مبتدؤه بلا خبر، وأمام أشباه الجمل السياسية التي تعج بها وسائل الإعلام يجد الناس أنفسهم في منتصف الطريق بين وطن لم يبلغ الوطن ومنفى محروم حتى من خصائص المنفى وحنينه.

لقد بدأ التجنب مبكراً في تاريخنا العربي منذ كانت الوشاية والتقويل بالمرصاد لكل كلام لا يشبه الكلام، وما كان لكل هذا المكبوت بكل أبعاده السياسية والنفسية والجسدية أن يتفاقم لولا تلك المواعظ التي حرضت الإنسان على تجنب ما يجلب له الصداع، فالأسهل هو وضع الرأس بين الرؤوس وتقليص مساحة الجسد وبتر الساقين إذا تطلب الأمر كي لا يفيض الإنسان عن فراشه القصير.

وحسب ما يرى علماء الاجتماع فإن العهود التي يسود فيها الاستبداد يلجأ الناس فيها الى المجاز اللغوي، وأحياناً استنطاق الحيوان والطير كي ينوبا عن الإنسان في البوح من خلال حكايات ملغومة بالإيحادات كتلك التي كتبها ابن المقفع والعطار والفرنسي لامارتين وإن كانت رواية مزرعة الحيوان لجورج اورويل ليست خارج هذا المدار.

وحين قرأت قبل أيام لكاتب عربي يقول إن مثقفي الاتحاد السوفييتي السابق لو اتيح لهم أن يعبروا عما يشعرون به ويشهدوا على الواقع بلا نفاق أو مداجاة لما كان الانهيار مدوياً، وغير قابل للاستدراك والمجتمعات التي تحاصر أهم الموضوعات الحيوية بالخطوط الحمر تدفع الثمن أخيراً، لأنها تحرم نفسها وافرادها من تحسس الثغرات وأعقاب أخيل التي يتدفق منها الموت والغزاة والانيميا الحضارية.

لماذا لا نعترف بصوت جهوري ان العربي الذي يعلك اللجام كالحصان المشكوم والذي يكظم الغيظ قد يتحول في النهاية الى كائن مدفون حياً في عالمه السفلي، حيث لا شيء تفرزه الذات الجريحة غير الكوابيس واجترار الهواجس التي تعمق الخوف، وتشل الإرادة.

إن أحداث العقد الماضي بتعاقبها الدراماتيكي والصدمات الكهربائية التي أحدثتها في السايكولوجيا العربية ليست مجرد أحداث تعالج سياسياً ومن خلال مقتربات منطقية تقاس على ما يماثلها في الماضي العربي أو في أية تجارب إنسانية أخرى.

ففي مثل هذه الحالة تكون ترددات الزلزال أشد عنفاً من الزلزال ذاته، ويصبح العرض الذي يظنه البعض جانبياً هو الداء ذاته أيضاً لكن لا بد من مرور بعض الوقت كي تنمو الدودة داخل التفاحة ثم تأتي عليها حتى القشرة.

إن ما يجب أن يقال الآن لا قيمة له إذا قيل بعد عام أو عشرة أعوام بأثر رجعي ويضاعف من الهلع على المستقبل وعلى الأجيال المقبلة تسرب الرقابة من خارج الإنسان إلى عمق دورته الدموية، بحيث أصبح اللسان داجناً والاصابع داجنة، والبصيرة في عطلة لا آخر لها.

التعليقات