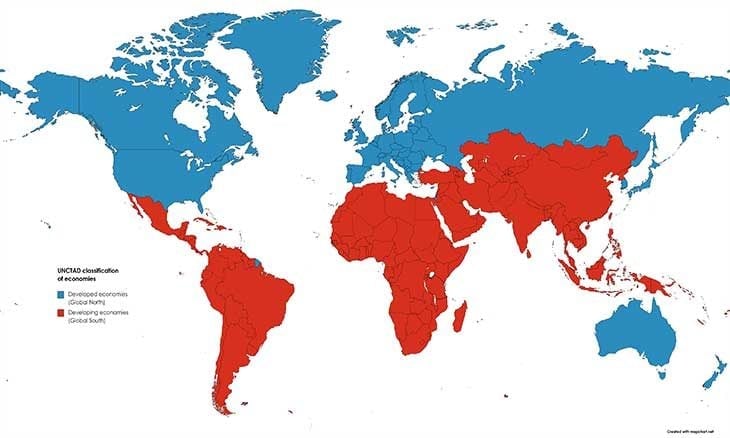

تجد النخب الثقافية في الكثير من بلدان «الجنوب العالمي» حرجاً بالغاً في إقرار الانقسامات العميقة في مجتمعاتها على ما هي عليه.

تنحو هذه النخب في الكثير من سلوكياتها وتعبيراتها إما إلى «تقريع» هذا الانقسام وزجره أو تراشق الوصم به، كما لو كان عيباً أو نجاسة، وإما إلى التهوين من شأن الانقسام بين الأقوام والجماعات، والتشكي من أنه مبالغ في أمره. ولا تكلّ هذه النخب عند أي مناسبة، بل تواصل محاولات تأبيد أي مشهد يوحي بأن هذا الانقسام اللعين انشقّت الأرض وابتلعته فجأة، ومضى الشعب من بعد ذلك إلى التلاحم.

وأكثر ما يسعد النخب في هذا المجال أن تشكّل الجماهير المحتشدة والهادرة في الميادين والطرقات لوحة هذا المشهد. هوس النخب ساعتئذ بتخاريج من قبيل أن الجماهير «تشلح معطف» الطائفية والمذهبية والمناطقية والانقسامية الإثنية والقبلية.

سواء تعلّق الموضوع بنظام الطبقات التراتبية الوراثية – نظام الكاست – في الهند، أو بالطوائف والمذاهب في المشرق العربي، أو بالإثنيات والقبائل حيثما وجدت، ستجد دائماً هذا المتنقل بين تقريع بنى التمييز والانقسام هذه وبين الشكوى من «المبالغة» في تقدير حجمها ووطأتها.

«الحداثوي» يرى فيها روابط تقليد. محكومة بالاندثار لا محالة كلما تقدّمت العصرنة وحاكمية القانون وتعززت قيمة الفرد. يتعامل معها على قاعدة أنه هو الحاضر وهي الماضي، ثم يُفاجأ بأنها تحاصره من المستقبل. يُحبَط الحداثويّ بعد ذلك، ويأخذه الشقاء إلى التشكيك بقابلية المجتمع الذي يطرق بابه إلى استقبال الفيض المنشود. وقد فاته أن التحديث لا ينفصل في أغلب أصقاع العالم عن التهجين، وأن ما من تقليد إلا ومسّته نزعات إحيائية تبتغي العودة إلى زمن أصلي، مصدريّ، فطريّ، معصوم، سابق على التقليد نفسه. وما من تقليد إلا وخالطته وقائع التحديث، الذي تحضر فيه «العقلنة الأداتية» على حساب… العقلانية.

العقلنة الأداتية بما تعنيه من استجماع أفضل الأدوات والموارد لتحقيق هدف ما بصرف النظر إن كان الهدف نفسه عقلانياً، وتشمل كذلك الارتماء، بوثوقية وفيتيشية بما أمكن استحواذه من أدوات تكنولوجية. لقد اجتاحت العقلنة الأداتية كل الجماعات عبر العالم. لكنها في معظم الوقت على النقيض من العقلانية. هذه بما تعنيه من تفكير بطريقة منطقية يستمد مشروعيته من النظر الى العالم نفسه على أنه منتظم بشكل منطقي. والحال أن العقلنة الأداتية توسعت على حساب العقلانية، في الوقت الذي جرى فيه الافتئات على هذه الأخيرة ومسخها كاريكاتوريا، إلى تصور لا يمكنه أن يفهم كل ما هو معنوي واعتباري وشعوري.

أما من لا يرى إلا الاستعمار والامبريالية فلن يجد في الكاست والطائفة والإثنية والقبيلة إلا قوالب أعاد «الرجل الأبيض» توليفها للتحكم بهذه المجتمعات على قاعدة «فرّق تسد» لا شيء غير.

ألا يشكل هذا الحلم، حلم اليقظة الدائم هذا، هوية كل واحدة من هذه الجماعات والفرق، الشكل الذي تتخيل به أنها عادت إلى نفسها؟ ألا يشكل الإقرار بأن مشكلتها أنها، في العصر الحديث، «أضاعت نفسها» عند الغير

ما يراه الحداثوي «ترسّبات» آن لها أن تتبدّد، يراها «الأنتي إمبريالي» قوالب موظفة ومدارة عن قرب أو عن بعد – المهم عن كثب، من دوائر الاستعمار المستدام بألف حلة وحيلة. هذا قبل أن تجد «عدو الامبريالية» عاشقاً لقبيلته دون سواها من القبائل، أو لطائفته، بحجة أنها موجودة في الموقع الوطني التحرري وسواها في موقع التواطؤ مع علاقات التبعية، أو أنها «هي الأمة» وسواها انطواء وقوقعة.

وما كان ينقص الحداثوي، ولا الأنتي امبريالي – وهذا قد يجيء حداثوياً أو باحثاً عن الأصالة الخالصة أو فصامياً يقول الأمرين معاً – إلا النقلة من شيوع «البنيوية» في الفكر والعلوم الاجتماعية والانسانية قبل ستين عاماً إلى تفشي «التركيبية». على الأقل كان يمكن للبنيوية أن ترى الانقسامات غير المقتصرة على الانقسام بين الأفراد، وعلى الانقسام بين الطبقات الاجتماعية، على أنها تنتظم كبنى راسخة، لكل بنية منطق خاص تستقل به. كان من الصعب في الوقت نفسه على البنيوية إفساح مجال للديناميات التاريخية، إلا تلك التي تجعل على شاكلة قفزة عجائبية من بنية إلى أخرى. لكن الحاصل بعد انقراض البنيوية أننا أمسينا نرى كل شيء كتراكيب، وانشاءات ظرفية وذاتية بل ناشئة عن سوء استخدام للغة والخطاب، بشكل يحصر الانقسام بمستوى التمثلات والنظرات المتبادلة، ويقزّم الفعل السياسي المرتجى الى تصحيح أخطاء في النحو والسنتاكس (بنية وتركيب الجمل).

طورت عناصر النخبة الثقافية في بلدان «الجنوب العالمي» طبعات مختلفة لخطاب إنكار عمق الانقسامات المجتمعية السابقة أو الفائضة على التعدد «الذري» بين الأفراد، أو «الجيولوجي» بين الطبقات الاجتماعية. هذا في وقت، لا تلغي فيه الانقسامات «الثقافية» المكابر عليها هذه، لا التفردن، ولا التناقضات الطبقية، وإنما تفرض نفسها على هذين المستويين، وكثيراً ما تستعير لغتهما ومفرداتهما.

بيد أن المشكلة لا تنحصر في النخب. عامة الناس أيضاً اتقنت الحكي بلغتين طول الوقت. ترداد الشعارات المناوئة للتفريق على أساس الكاست والطائفة والمذهب والقبيلة، وإجادة التنقل بين المضمر والمجاهر به من مقولات انقسامية وتمييزية عند أي مفترق شخصي أو جماعي. الفارق أن عامة الناس لا تحاول تقديم نظرية تسويغية لذلك. تتفاعل مع الأمر على أنه واقع الحال. كتعاقب الألم واللذة: ليتنا نستطيع تخطي الانقسامات، تقول لنفسها، بل تخطيناها، بل ليتخطاها الآخر قبلي، بل أن الآخر انكشف، متعصب لفئته.

ما بين ما تدبجه النخب وما تتناقله الجموع، تبقى الانقسامات العميقة المُنكرة مرتبطة بضبابية على مستوى معرفة ما الذي تريده بالفعل. كل كاست في الهند، كل جماعة طائفية أو مذهبية في الشرق الأدنى، كل قبيلة وكل إثنية وكل ثقافة محلية. هل تحلم كل فرقة بأن تبني لنفسها مملكة خاصة بها؟ أم لا يراودها هذا الحلم الا عندما تكون محشورة، مضغوطا عليها؟ ما الذي يريده البراهمن، الداليت، الشودره، الشيعة، السنة، العلويون، الدروز، الموارنة، السفارديم، الأشكينازيم، الأقباط، لو فعلا جرى طرح السؤال على كل جماعة منهم على حدة؟ فقط لنتخيل. طالما استفتاء الجماعات فيما تريد ممتنع، ستبقى تحلم كل منها بمملكتها الشعورية الخاصة، وسيبقى الحلم بالدولة – الأمة «بلا حرارة» بلا شعور، يتعامل الجميع معه أنه مجرد حجة بلاغية لإفحام المختلف أو لإلحاقه بمن كتب له تصدّر مشهد عملية بناء هذه الدولة – الأمة.

ألا يشكل هذا الحلم، حلم اليقظة الدائم هذا، هوية كل واحدة من هذه الجماعات والفرق، الشكل الذي تتخيل به أنها عادت إلى نفسها؟ ألا يشكل الإقرار بأن مشكلتها أنها، في العصر الحديث، «أضاعت نفسها» عند الغير، وما عادت تدرك كيف تعود لتبني سوراً شعورياً يفصلها عن الغير، من دون أن يجعل ذلك الانقسام أقل حدة، بل يزيده ضراوة؟ بعض المشكلة يتأتى أيضاً من أن الاستعمار الأوروبي الذي لطالما أدين «بأنه قسّم» قام عملياً بغصب جماعات عديدة على العيش معاً، ضمن حدود كيانات رسم حدودها هو، وأن هذه الجماعات ما فتئت من يومها تتكلم لغتين. تارة تقول للاستعمار، ارحل ونحن نتدبر معاشنا سوية، وتارة تناديه من جديد، وتتهمه أنه يتآمر عليها مجدداً حين لا يقوم باللازم لأجل انقاذها.

التعليقات