أحمد عبدالعزيز من موسكو: أحيانا، ورغم مرور السنوات، تمد يدك لتلتقط شريط فيديو. تضعه في الجهاز وتجلس متسمرا أمامه. أحيانا يكون هذا الفيلم "كاليجولا"، أو "فرعون"، أو "كوكب القرود"، أو "القيامة الآن". وعندما تصل "الشحنة" إلى مستوى معين تغلق الجهاز، وتمد يدك لتلقط من جديد كتابا، أي كتاب: "مزرعة الحيوانات"، أو "1984"، أو "البطء"، أو "اسم الوردة"، أو "النفوس الميتة"، أو "عنبر رقم ستة"، أو حتى "البؤساء".

تجلس بعد هذا الكم الهائل من الشحنات. تجري عملية ترشيح غريبة جدا بالمعنى الكيميائي للكلمة. تحدث تداعيات غريبة للغاية، وتكتشف منظومة علاقات في غاية القسوة بين، مثلا، "كوكب القرود" و"1984". وفجأة يذيع الراديو خيرا عن "غضب أوروبا لأن إشلون يتجسس عليها". فجأة يحدث ربط غريب بين كلمة "إشلون" والـ "بيك براذر". الكلمتان، في هذه الحالة بالذات، ليس لهما إلا معنى واحد: الأخ الأكبر. والأخ الأكبر، بالذات، بمفهوم جورج أرويل. ويرتد بك الزمن إلى الوراء قليلا، أو كثيرا.. لا فرق، لأن تراكمات الخبرة الإنسانية، وسرعة عمل المخ مسألة خارقة فعلا.

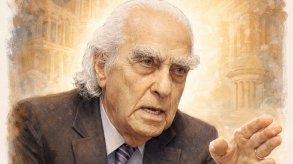

عندما علم الكاتب البرتغالي خوسيه ساراماجو بخبر منحه جائزة نوبل في الآداب لعام 1998 أعلن على الفور: "إذا كان شرط منحى جائزة نوبل هو التخلي عن قناعاتي التي آمنتُ بها طوال حياتي، فأنا أعلن مسبقا بأن تلك الجائزة لا تلزمني". ساراماجو هذا شخصية مريبة فعلا. فهو منذ زمن بعيد حاز على لقب "المشاغب الراديكالي"، ونال وسام "معكر صفو المجتمع"، وربما لهذين السببين تحديدا لم يكن أحد يحبه لا في البرتغال ولا في أوروبا. هذا الرجل يشبه الغراب الأبيض (هل هناك غراب أبيض؟!) في واقعنا الآني بعد انهيار العالم، أو بالأحرى "تفكيك العالم". وربما يستقبل البعض تفسير "انهيار العالم" بتوجس ويطلقون اتهامات فارغة. ولكن الحقيقة أن ساراماجو فعلا شخص عجيب وغير عادى-وهذا ما جعلنا نشبهه بالغراب الأبيض-في زمن ينهار بين أيدينا وأمام أعيننا وننزلق-نحن-معه بهدوء عجيب وكأننا في حلم، أو بشكل أدق تحت تأثير "بانجو" جيد النوعية.

ساراماجو ببساطة يحب التمسك بتلك الحقائق القديمة! التي عفا عليها الزمن، والتي اتضح مؤخرا إنها غير صادقة بل وتشكل خطورة على أمن الفرد وأمن المجتمع في آن واحد. الأهم من كل ذلك أن تلك الحقائق والقناعات صارت قديمة ومهلهلة-كما يعلن الكثيرون اليوم، وخاصة الذين كانوا في يوم ما من أصحابها-ولا تتساير مع الموضات والتقاليع الفكرية الجديدة. كل ذلك يجعل من ساراماجو وأمثاله عرضه للسخرية والإشفاق في آن واحد، يجعلهم مثل بهاليل المتصوفة، والمثاليين الذين لا يستطيعون الانضمام إلى قافلة البراجماتيين في العالم المعاصر. ومع ذلك فالغراب الأبيض وضع أمام لجنة تحكيم جائزة نوبل تلك المقابلة الحادة دون وضع أي اعتبار لنظراتهم الساخرة، بل وواصل ترسيخ أفكاره والتمسك بوجهات نظره والتدليل على صحتها، أو على الأقل إثبات أنها مازالت صحيحة وصالحة رغم الانهيار التام المقبل.

في تلك الساعات القليلة التي تفصل بين عام يجر أذياله، وعام جديد يمد رأسه، تكتشف أن الفرق ليس جوهريا إلى ذلك الحد الذي يثير "الدهشة" و"الرعشة". فتعود عامين أو ثلاثة أو حتى أربعة إلى الوراء، إلى نفس تلك الساعات القليلة التي فصلت بين القرن العشرين والحادي والعشرين. وتحاول إطلاق تسمية محددة على القرن "الراحل"، أو "القادم". هل القرن العشرون-هو القرن "الذري"، "النووي"، "الفضائي"، "الكمبيوتري"، "الثوري"؟ هل هو "قرن الجماهير"، "قرن الرياضة"، "قرن الاسبرنطيقا"، "قرن السرعة"، "قرن التكنولوجيا، "قرن الثورة العلمية-التقنية"، "قرن الحروب العالمية"؟

الأمر صعب فعلا. فكل هذه المسميات تنطوي على الكثير من الشك ليس فقط لأنها أصبحت شعارات لوسائل الإعلام، ولكن أيضا لأنها تصف فقط الإنجازات الكلية والانهيارات الجزئية للقرن العشرين. فهل هناك شئ ما مشترك يمكن أن نعثر عليه بين تحطيم الذرة وغزو الفضاء؟ أو بين تراجيديا الصهيونية والنازية وبين حماس وزخم الثورة الاجتماعية؟ وأية ثورة اجتماعية، النموذج السوفيتي، أم الكوبي، أم الصيني، أم النماذج الأفريقية أو الأسيوية، أو اللاتينية؟ أم تلك التي لم تحدث بعد، ولا تزال قيد الفضاء النظري؟

إذا كانت هناك تسمية من هذه التسميات غير موفَّقَة قليلا، فسوف نجد أن العديد من التسميات الأخرى غير موَفَّقَة على الإطلاق من زاوية الجمع بين المتناقضات، وخاصة المتناقضات من حيث جدوى وضرر ما تعود عليه التسمية الواحدة. فقرن "الثورة"، مثلا، ينطبق على قرون ومجالات أخرى قبل القرن العشرين. فالثورات الوطنية والاجتماعية في أمريكا وفرنسا-مثلا-كانت في القرن الثامن عشر. وقبل القرن العشرين بدأت الثورة الكانطية في الفلسفة، تلك الثورة التي تأسست على الثورة العلمية التي قام بها كوبرنيكس في القرن السادس عشر. وبالتالي فتسمية "قرن الثورة" لا تنطبق فقط على القرن العشرين. وإذا أمعنا النظر بعمق سنكتشف أن النصف الأول فقط من القرن العشرين هو الذي يمكن أن تنطبق عليه التسمية، وبشكـل جزئي. أما النصف الثاني فهو على النقيض حيث قامت الانقلابات والثورات المضادة، وتأسست المصطلحات المضادة في الفنون والآداب والعلوم والسياسة والاقتصاد والإعلام. وبالطبع ففي بداية النصف الثاني قامت ثورات (محل خلاف؟) فيما سُمِّي بالعالم الثالث بعد ذلك، وكانت كلها ثورات ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية العسكرية بالدرجة الأولى، ناهيك طبعا عن الانقلابات!

هناك من يقول أنه قرن الـ "Power& " حيث تجمع الكلمة بين معانٍ عديدة ومتنوعة، فهي تعنى القوة، والإمكانية، والسلطة، والجبروت، والنفوذ، والقدرة، والصلاحية، والدولة، والطاقة، والكهرباء. وينطلق أصحاب هذا الرأي من كون هذه التسمية تجمع بين جوانب النفوذ السياسي والتقني. فكلمتي الدولة العظمى "Super Power& " والمحطة الكهربائية "Power Plant& " تملكان في اللغة الإنجليزية جذرا مشتركا. وبالتالي فالقرن العشرين هو قرن الدولة العظمى والمحطة الكهربائية: طاقة السلطة السياسية التي تحاول عصر العالم كله بيد واحدة، وسلطة الطاقة التقنية التي تحطِّم نواة الذرة وتبعث بالصواريخ إلي أبعد نقاط المنظومة الشمسية. القرن العشرون هو عصر تكنولوجيا السلطة وسلطة التكنولوجيا. والصيغة التي طرحها لينين في بداية القرن: (السلطة السوفيتية+كهربة البلاد كلها=الشيوعية) لم تكن شعار التجربة الاشتراكية السوفيتية فقط، وإنما-كما اتضح فيما بعد-أصبحت صيغة للقرن العشرين كله، ولكن بصيغ مختلفة تتوحد في المضمون.

وإذا كان القرن العشرون هو قرن "الطاقة"، فمعنى ذلك أنه أيضا عصر "الكتل"-الجماهير الواقعة بين حجري الرحى، والتي أصبحت بشكل أو بآخر مثل اللحم المفروم، والتي تمثِّل الوسيلة والأداة، والتي تملأ مقاعد متفرِّجي كرة القدم وقاعات السينما والسجون والمعتقلات وبيوت الدعارة والأرصفة والملاجئ، والتي حصدتها الحروب والمجاعات والأمراض، والتي تم تهجيرها من بلادها: فأصبحت هناك دول بكتل، وكتل بلا دول. وإذا استخدمنا هنا صيغة إينشتاين التي تربط بين الكتلة والطاقة من أجل تفسير عملية تحطيم الكتل الفيزيائية والاجتماعية، سنجد أن ذلك هو مصدر الطاقة الفعَّال الذي يغذِّى الإرادة نحو السلطة.

القرن الثامن عشر-كان عصر "التنوير"، وعصر التفكير مع أنه لم يخل من عبادة الفرد، ومن السذاجة والمثالية. ولكن التنوير كان هو الغالب بالمقارنة مع القرون السابقة.

القرن التاسع عشر-كان عصر "الواقعية"، حيث قام بإصلاح الخطأ الذي كان موجودا في القرن الثامن عشر: خطأ تغليب التفكير الساذج والمثالي والإيمان المطلق بهذا التفكير. وبالتالي ربط القرن التاسع عشر بين التفكير والواقع، وجعل الأول في خدمة الثاني. وفي إحدى رسائل بلينسكي أقسم أنه من أجل الواقعية يمكنه أن يضحِّي بحياته، ولتذهب المثالية إلى الشيطان. من هنا أصبحت الرواية وعلم الجمال والشعر أمورا واقعية في القرن التاسع عشر. هذا بالطبع إلى جوار بدايات العلوم الحديثة.

من الصعب إدراك كيف أنه من هذا الاستسلام الإرادي لكلمة "أنا موجود" يمكن العمل على إنماء كلمة "أنا أستطيع". ولكن "أنا أستطيع" قد نمت فعليا من "أنا موجود". والدليل على ذلك هو أن أكثر الحسابات والتدقيقات علميةً أدت إلى نتيجة في غاية الأهمية: معرفة الجوهر تقود إلى إمكانية السيطرة عليه. وقد حدث ذلك بالفعل بداية من الدارونية إلى الدارونية الاجتماعية، ومن نظرية الانتقاء الطبيعي إلى أبسط الأفكار حول أنه طالما يكون البقاء للأقوى، فمن الضروري أن يكون هذا الأقوى هو أنا.

ولكن كما انتصر الفكر التنويري الذي تطوَّر إلى الواقعية على نفسه وتخلَّى عن الذهنية والسذاجة والمثالية، تجاوزت الثقافة الواقعية نفسها بسرعة وتخلَّت عن حَرْفِيَّتِها لصالح بناء إرادي للواقعية بدلا من الخضوع العبودي لها. لقد ظل نيتشه حتى آخر الفترات اليَقِظَة في حياته يتعذَّب من فكرة أنه مجرد كاتب بائس. وكان قد أدرك آنذاك أنه كان لابد أن يكون عالِم أحياء ما بعد (أو ما فوق) داروني من أجل صناعة قومية من السادة، وصناعة كائن حي ما بعد (أو ما فوق) بَشَرِى. ولكن فكرة ما بعد أو ما فوق علم الأحياء هذه ظلَّتْ مجرد حلم أدبي (على الأقل، ولحسن الحظ، في فترة حياة نيتشه). غير أن هذه الفكرة "القبيحة" بالذات عملت على تغذية أمرين وكانت النتيجة مرعبة. فهي قد "غذت الإرادة نحو السلطة"، ورسخت مفهوم "طالما البقاء للأقوى، فمن الضروري أن يكون هذا الأقوى هو أنا". وجاء هتلر ورحل بأكثر من 40 مليون ضحية.

لقد تجاوز القرن العشرون ذلك العالم الذي كان من الممكن ألا يكون بحاجة إلى كل تلك القوة والقدرة والسيادة... إلخ تلك التي تحدَّثنا عنها منذ قليل. وأصبح امتلاك الكرة الأرضية بمصادرها الطبيعية والبشرية أمرا مفيدا ومجديا ورائعا، ولكنه مع ذلك ليس كافيا لذلك الخيال الجامح، ولا لشهية السلطة وشهوتها، ولا للعولمة، ولا لغزو عوالم جديدة. إن هذه الكرة الصغيرة-كرتنا الأرضية-ضائعة في أطراف الفضاء الكوني، تائهة في زاوية ما من الفراغ اللامحدود واللانهائي، ذلك في وقت واحد مع وجود مجرات عديدة أخرى لم يتم اكتشافها بعد، ولا ندرى كيف سنخرج إليها: عَبْرَ الثقوب السوداء، أم عن طريق الإلكترونات، أم من خلال أرواحنا؟!!

هنا يمكن القفز إلى فكرة أخرى. فكرة تبدو منطقية على خلفية هذا التقدم العلمي-التقني المرعب. فكرة خاصة بالقرن الحادي والعشرين الذي بدأ بتحول فكرة "الأخ الأكبر" من قطب إلى قطب آخر. هل هناك شك في أن القرن الحادي والعشرين سيكون حاصل ضرب قدراته وإمكانياته الخاصة به في كل ما أنتجه القرن العشرون من قوى وإمكانيات وإنجازات؟ وهل هناك شك في أن القدرة العلمية-التقنية، والقدرة الاجتماعية-السياسية في القرن الحادي والعشرين ستنمو وتتطور، ولكن ليس أبدا من أجل غزو "عوالم جديدة" وأبعاد جديدة والولوج إليها، بقدر ما هو "فتح ثغرة" في الواقع؟ (بالرغم من أن محاولات "فتح الثغرة" في الواقع لم تتوقف أبدا طوال القرن العشرين، وإنما على العكس اتسعت ساحة الإدراك العلمي للواقع بالمقارنة مع القرن التاسع عشر).

لا يمكننا القول بأن الواقعية سادت وتسيَّدَتْ حتى النهاية خلال القرن العشرين. ولا يمكننا أيضا أن نجزم بوجود التبجيل المطلق للواقع في حد ذاته. وبالتالي لا تزال عملية إدراك الواقع مستمرة ولكن من أجل خدمة هدف آخر: خدمة السلطة والسيطرة. وعلى هذا النحو سوف يستمر تزايد القوة والقدرة في القرن الحادي والعشرين، ولكنها ستكون في خدمة أهداف أخرى-ليس طبعا السلطة والسيطرة، وليس امتلاك العالم، وإنما الخروج إلى عوالم بديلة أو موازية.

إن السلطة بوصولها إلى نهاية العالم، أصبحت في حاجة إلى أمر آخر: إلى مضاعفة العوالم نفسها. زد على ذلك أنهم في ميكانيكا الكم وميكانيكا الكمبيوتر يتحدثون فعليا عن تعدد العوالم الموازية، وعن العوالم المُحْتَملَة، والعوالم الممكنة، والعوالم الافتراضية. من هنا تبدأ صيغة جديدة ستنطلق من رحم "القوة" و"القدرة". تلك الصيغة ستبدأ من تأكيد "القوة والقدرة" وتجاوزهما معا وفي وقت واحد. وستكون في شكل إمكانية الخروج من حدود الواقع الموجود في أحاسيسنا والمُتَعَارَف عليه والمألوف لدينا. وسوف تتحول كلمة "أنا أستطيع" متجاوزة نفسها إلى كلمة أخرى ضعيفة، ولكنها لا نهائية: إلى كلمة "من المحتمل". وبدلا من "القوة والقدرة" سوف تحل "الاحتمالية".

من الممكن أن يكون القرن الحادي والعشرون هو قرن الافتراضية، ليس فقط بخصوص التقنيات الإلكترونية-الكمبيوترية، وإنما أيضا بشأن مضاعفة الوسائل البديلة للوجود، والنظريات الافتراضية، والتجارب، والمجتمعات. إن القدرة أو القوة هي الصيغة القصوى لفعالية الوجود (وهذه أبرز علامات أو كرامات نهاية القرن العشرين). ولكن خلف حدود الفعالية تظهر نوعية جديدة: الاحتمالية (التي تعتبر أبرز كرامات مرحلة الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين). وبينما تكون الفعالية محدودة بـ "أستطيع أن أفعل"، تكون الاحتمالية هي الدخول إلى بُعْدٍ آخر جديد: "ماذا يمكن أن أكون". ولكن السعي إلى القوة في هذه الحالة، أو في هذا الطور من التطور، ينتج من جراء ندرة الحياة أو شُح الوجود، ومن عدم كفاية الواقع: هنا فقط واقع واحد، وفى هذا الواقع الواحد لا يوجد سوى واحد فقط يمكنه أن يكون قويا على حساب الآخرين. ولكن حينما يتضاعف الواقع ويتعدد، أي عندما تكون هناك وُقُعٌ كثيرة، فسوف تتشتت السلطات وتتبدد: سيصنع كل واحد لنفسه "أشياءه الخاصة" من العوالم الممكنة (والتي سوف تكون من علامات-أو كرامات-نهاية القرن الحادي والعشرين وبداية الثاني والعشرين).

ومن جديد نعود إلى "الغراب الأبيض". إلى ساراماجو "اللعين" وهو-كعادته دائما-لا يخشى أن يبدو مثيرا للسخرية. فقد ألقى بحديثه أمام لجنة الجائزة، ذلك الحديث الذي كان بحق إحدى آيات حكمة وكبرياء البسطاء من البشر الذين كانوا وما زالوا أبطال رواياته. ولكن يبدو أن (ديل الكلب لا ينعدل حتى ولو علقوا فيه قالب-على رأي المثل المصري). فالغراب الأبيض لم يكتف بكلمته الرسمية أمام اللجنة. إذ هب أثناء وجوده حول مائدة الطعام، ليلقى بذلك النخب:

"فخامتكم، جلالتكم، السيدات والسادة..

اليوم، بالضبط، يكون قد مر خمسون عاما على توقيع ميثاق حقوق الإنسان، ومن ثم فهذه المناسبة تجد مزيدا من التقدير في العالم كله ويتم الاحتفال بها على أوسع نطاق. ولكننا نعرف جميعا كيف يخمد اهتمامنا بهذه الموضوعات نظرا لانشغالنا بأشياء كثيرة يومية وأكثر إلحاحا. ولذلك، وأنا هنا لا أخشى أن أخطئ، يمكن التنبؤ بأن الاهتمام العام بهذه المناسبة وبما تحمل من رموز ومعان سوف تبدأ في الخمود والتلاشي قريبا. لستُ ضد الاحتفال بمثل تلك المناسبات، وأنا نفسي، وفي حدود إمكانياتي المتواضعة، شاركتُ فيها وألقيتُ الكلمات التي تليق بمثل هذه المناسبة. وعلى اعتبار أننا ما زلنا نحتفل بهذا التاريخ، أود لو أنتهز هذه الفرصة لأضيف إلى كل ما قيل بعض الكلمات.

إن حكوماتنا خلال النصف قرن المنصرمة، وكما أتصور، لم تلتزم تماما بواجباتها نحو حماية حقوقنا الإنسانية، على الرغم من أن ذلك كان يعتبر واجبها الأخلاقي. فما زال الظلم يواصل نموه وازدياده، وما زال عدم المساواة يتعمق، وتتضاعف الفظاظة والجهل والجلافة، ويزاد الفقر والعوز ويتناميان.

إن الإنسانية كما لو كانت قد أصيبت بالفصام، فهي ترسل إلى الكواكب البعيدة بتلك الآلات العجيبة من أجل الحصول على عينة من الصخور، ولكنها في ذات الوقت تنظر بلا مبالاة إلى الملايين الذين يموتون من الجوع. لقد أصبح الوصول إلى المريخ أسهل وأبسط من سماع أنين ذلك الإنسان الذي يقف بالضبط إلى جوارك.

كل ذلك يحدث لأن الكثيرون لا يلتزمون إطلاقا بواجباتهم. وأول هؤلاء هي الحكومات: فهم إما لا يعرفون كيف يفعلون ذلك، وإما لا يستطيعون، وإما لا يريدون. وإما لا يسمح لهم بذلك هؤلاء الذين يحكمون العالم بشكل فعلى، أصحاب الشركات المتعددة الجنسية والعابرة للقارات، تلك السلطة التي ليس لها أية علاقة بالديمقراطية، والتي قامت مؤخرا بتدمير البقية الباقية من المثل العليا للديمقراطية.

أما نحن، المواطنون، فلا نقوم بواجباتنا أو التزاماتنا. في هذه الحالة لا يمكن أن توجد حقوق إنسان أو تصان على النحو الذي يتفق مع الواجبات والالتزامات. بل ولن توجد أيضا أية أسس تجعلنا نفترض أنه خلال النصف قرن المقبل سوف تقوم حكوماتنا بما لم تقم به طوال الخمسين سنة الماضية والتي نحتفل بمرورها الآن.

سوف نأخذ نحن، المواطنون العاديون البسطاء، على عاتقنا ذلك المطلب. وبنفس هذا العناد والتوهج اللذين نطالب بهما صيانة حقوقنا والحفاظ عليها، سوف نتمسك في إصرار بمطالبتهم بالوفاء بتلك الالتزامات والتي بدونها تصبح حقوقنا مجرد كلمات فقط. ومن الممكن، في هذه الحالة، أن يصبح العالم أفضل بكثير".

هنا نتوقَّف قليلا لنتأمل اللوحة، أو ببساطة لنطلق العنان لخيالنا بعيدا عن الشطحات والهلوسات... إذا كان القرن الحادي والعشرون سوف يصبح قرن تعدد الأبعاد والقياسات، وتراجُع الثقة بالواقع، والتوالد السريع للمهرجين والأفاقين، وتنامي التزييف، والتصنُّع، والنَسْخ الإعلامي، والمَسْخ الإعلامي أيضا، والأشباه الإلكترونية، والعوالم المتعددة-إذن فماذا يمكن أن يكون عليه القرن الثاني والعشرون؟ وماذا يمكن أن نطلق عليه من التسميات؟ وبأي كرامات سيهل علينا؟! هذا طبعا إذا كنا سنستمر في الوجود بأحاسيسنا العادية والمألوفة بالواقع!

الغراب الأبيض يتوجه، باسم الجميع، إلى الـ "بيج برازر" في صورة جنكيز خان وهولاكو وتيمور لنك وستالين وهتلر: أنا ابن البرتغاليين البسطاء، ليست لىَّ أية علاقة بالإمبراطورية البرتغالية الاستعمارية، بسيطا ولدتُ وبسيطا عشتُ. آمنتُ بقناعاتي من خلال واقعي، وها أنذا أمامكم-بعد انهيار الإمبراطوريات والأفكار الدوجمائية وفي ظل سيطرة القطب الواحد، وإرهاب الدولة الواحدة، وتضخم الذات على غرار حكام روما القديمة، وسيطرة الشركات العابرة للمحيطات-أعرب عن إصراري عليها لأنها مازالت صالحة طالما هناك هذا الكم الهائل من الفقراء والجوعي والمشردين والموامس من الرجال والنساء، صالحة لأنها من الواقع الأرضي وليست من المريخ!

تجلس بعد هذا الكم الهائل من الشحنات. تجري عملية ترشيح غريبة جدا بالمعنى الكيميائي للكلمة. تحدث تداعيات غريبة للغاية، وتكتشف منظومة علاقات في غاية القسوة بين، مثلا، "كوكب القرود" و"1984". وفجأة يذيع الراديو خيرا عن "غضب أوروبا لأن إشلون يتجسس عليها". فجأة يحدث ربط غريب بين كلمة "إشلون" والـ "بيك براذر". الكلمتان، في هذه الحالة بالذات، ليس لهما إلا معنى واحد: الأخ الأكبر. والأخ الأكبر، بالذات، بمفهوم جورج أرويل. ويرتد بك الزمن إلى الوراء قليلا، أو كثيرا.. لا فرق، لأن تراكمات الخبرة الإنسانية، وسرعة عمل المخ مسألة خارقة فعلا.

عندما علم الكاتب البرتغالي خوسيه ساراماجو بخبر منحه جائزة نوبل في الآداب لعام 1998 أعلن على الفور: "إذا كان شرط منحى جائزة نوبل هو التخلي عن قناعاتي التي آمنتُ بها طوال حياتي، فأنا أعلن مسبقا بأن تلك الجائزة لا تلزمني". ساراماجو هذا شخصية مريبة فعلا. فهو منذ زمن بعيد حاز على لقب "المشاغب الراديكالي"، ونال وسام "معكر صفو المجتمع"، وربما لهذين السببين تحديدا لم يكن أحد يحبه لا في البرتغال ولا في أوروبا. هذا الرجل يشبه الغراب الأبيض (هل هناك غراب أبيض؟!) في واقعنا الآني بعد انهيار العالم، أو بالأحرى "تفكيك العالم". وربما يستقبل البعض تفسير "انهيار العالم" بتوجس ويطلقون اتهامات فارغة. ولكن الحقيقة أن ساراماجو فعلا شخص عجيب وغير عادى-وهذا ما جعلنا نشبهه بالغراب الأبيض-في زمن ينهار بين أيدينا وأمام أعيننا وننزلق-نحن-معه بهدوء عجيب وكأننا في حلم، أو بشكل أدق تحت تأثير "بانجو" جيد النوعية.

ساراماجو ببساطة يحب التمسك بتلك الحقائق القديمة! التي عفا عليها الزمن، والتي اتضح مؤخرا إنها غير صادقة بل وتشكل خطورة على أمن الفرد وأمن المجتمع في آن واحد. الأهم من كل ذلك أن تلك الحقائق والقناعات صارت قديمة ومهلهلة-كما يعلن الكثيرون اليوم، وخاصة الذين كانوا في يوم ما من أصحابها-ولا تتساير مع الموضات والتقاليع الفكرية الجديدة. كل ذلك يجعل من ساراماجو وأمثاله عرضه للسخرية والإشفاق في آن واحد، يجعلهم مثل بهاليل المتصوفة، والمثاليين الذين لا يستطيعون الانضمام إلى قافلة البراجماتيين في العالم المعاصر. ومع ذلك فالغراب الأبيض وضع أمام لجنة تحكيم جائزة نوبل تلك المقابلة الحادة دون وضع أي اعتبار لنظراتهم الساخرة، بل وواصل ترسيخ أفكاره والتمسك بوجهات نظره والتدليل على صحتها، أو على الأقل إثبات أنها مازالت صحيحة وصالحة رغم الانهيار التام المقبل.

في تلك الساعات القليلة التي تفصل بين عام يجر أذياله، وعام جديد يمد رأسه، تكتشف أن الفرق ليس جوهريا إلى ذلك الحد الذي يثير "الدهشة" و"الرعشة". فتعود عامين أو ثلاثة أو حتى أربعة إلى الوراء، إلى نفس تلك الساعات القليلة التي فصلت بين القرن العشرين والحادي والعشرين. وتحاول إطلاق تسمية محددة على القرن "الراحل"، أو "القادم". هل القرن العشرون-هو القرن "الذري"، "النووي"، "الفضائي"، "الكمبيوتري"، "الثوري"؟ هل هو "قرن الجماهير"، "قرن الرياضة"، "قرن الاسبرنطيقا"، "قرن السرعة"، "قرن التكنولوجيا، "قرن الثورة العلمية-التقنية"، "قرن الحروب العالمية"؟

الأمر صعب فعلا. فكل هذه المسميات تنطوي على الكثير من الشك ليس فقط لأنها أصبحت شعارات لوسائل الإعلام، ولكن أيضا لأنها تصف فقط الإنجازات الكلية والانهيارات الجزئية للقرن العشرين. فهل هناك شئ ما مشترك يمكن أن نعثر عليه بين تحطيم الذرة وغزو الفضاء؟ أو بين تراجيديا الصهيونية والنازية وبين حماس وزخم الثورة الاجتماعية؟ وأية ثورة اجتماعية، النموذج السوفيتي، أم الكوبي، أم الصيني، أم النماذج الأفريقية أو الأسيوية، أو اللاتينية؟ أم تلك التي لم تحدث بعد، ولا تزال قيد الفضاء النظري؟

إذا كانت هناك تسمية من هذه التسميات غير موفَّقَة قليلا، فسوف نجد أن العديد من التسميات الأخرى غير موَفَّقَة على الإطلاق من زاوية الجمع بين المتناقضات، وخاصة المتناقضات من حيث جدوى وضرر ما تعود عليه التسمية الواحدة. فقرن "الثورة"، مثلا، ينطبق على قرون ومجالات أخرى قبل القرن العشرين. فالثورات الوطنية والاجتماعية في أمريكا وفرنسا-مثلا-كانت في القرن الثامن عشر. وقبل القرن العشرين بدأت الثورة الكانطية في الفلسفة، تلك الثورة التي تأسست على الثورة العلمية التي قام بها كوبرنيكس في القرن السادس عشر. وبالتالي فتسمية "قرن الثورة" لا تنطبق فقط على القرن العشرين. وإذا أمعنا النظر بعمق سنكتشف أن النصف الأول فقط من القرن العشرين هو الذي يمكن أن تنطبق عليه التسمية، وبشكـل جزئي. أما النصف الثاني فهو على النقيض حيث قامت الانقلابات والثورات المضادة، وتأسست المصطلحات المضادة في الفنون والآداب والعلوم والسياسة والاقتصاد والإعلام. وبالطبع ففي بداية النصف الثاني قامت ثورات (محل خلاف؟) فيما سُمِّي بالعالم الثالث بعد ذلك، وكانت كلها ثورات ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية العسكرية بالدرجة الأولى، ناهيك طبعا عن الانقلابات!

هناك من يقول أنه قرن الـ "Power& " حيث تجمع الكلمة بين معانٍ عديدة ومتنوعة، فهي تعنى القوة، والإمكانية، والسلطة، والجبروت، والنفوذ، والقدرة، والصلاحية، والدولة، والطاقة، والكهرباء. وينطلق أصحاب هذا الرأي من كون هذه التسمية تجمع بين جوانب النفوذ السياسي والتقني. فكلمتي الدولة العظمى "Super Power& " والمحطة الكهربائية "Power Plant& " تملكان في اللغة الإنجليزية جذرا مشتركا. وبالتالي فالقرن العشرين هو قرن الدولة العظمى والمحطة الكهربائية: طاقة السلطة السياسية التي تحاول عصر العالم كله بيد واحدة، وسلطة الطاقة التقنية التي تحطِّم نواة الذرة وتبعث بالصواريخ إلي أبعد نقاط المنظومة الشمسية. القرن العشرون هو عصر تكنولوجيا السلطة وسلطة التكنولوجيا. والصيغة التي طرحها لينين في بداية القرن: (السلطة السوفيتية+كهربة البلاد كلها=الشيوعية) لم تكن شعار التجربة الاشتراكية السوفيتية فقط، وإنما-كما اتضح فيما بعد-أصبحت صيغة للقرن العشرين كله، ولكن بصيغ مختلفة تتوحد في المضمون.

وإذا كان القرن العشرون هو قرن "الطاقة"، فمعنى ذلك أنه أيضا عصر "الكتل"-الجماهير الواقعة بين حجري الرحى، والتي أصبحت بشكل أو بآخر مثل اللحم المفروم، والتي تمثِّل الوسيلة والأداة، والتي تملأ مقاعد متفرِّجي كرة القدم وقاعات السينما والسجون والمعتقلات وبيوت الدعارة والأرصفة والملاجئ، والتي حصدتها الحروب والمجاعات والأمراض، والتي تم تهجيرها من بلادها: فأصبحت هناك دول بكتل، وكتل بلا دول. وإذا استخدمنا هنا صيغة إينشتاين التي تربط بين الكتلة والطاقة من أجل تفسير عملية تحطيم الكتل الفيزيائية والاجتماعية، سنجد أن ذلك هو مصدر الطاقة الفعَّال الذي يغذِّى الإرادة نحو السلطة.

القرن الثامن عشر-كان عصر "التنوير"، وعصر التفكير مع أنه لم يخل من عبادة الفرد، ومن السذاجة والمثالية. ولكن التنوير كان هو الغالب بالمقارنة مع القرون السابقة.

القرن التاسع عشر-كان عصر "الواقعية"، حيث قام بإصلاح الخطأ الذي كان موجودا في القرن الثامن عشر: خطأ تغليب التفكير الساذج والمثالي والإيمان المطلق بهذا التفكير. وبالتالي ربط القرن التاسع عشر بين التفكير والواقع، وجعل الأول في خدمة الثاني. وفي إحدى رسائل بلينسكي أقسم أنه من أجل الواقعية يمكنه أن يضحِّي بحياته، ولتذهب المثالية إلى الشيطان. من هنا أصبحت الرواية وعلم الجمال والشعر أمورا واقعية في القرن التاسع عشر. هذا بالطبع إلى جوار بدايات العلوم الحديثة.

من الصعب إدراك كيف أنه من هذا الاستسلام الإرادي لكلمة "أنا موجود" يمكن العمل على إنماء كلمة "أنا أستطيع". ولكن "أنا أستطيع" قد نمت فعليا من "أنا موجود". والدليل على ذلك هو أن أكثر الحسابات والتدقيقات علميةً أدت إلى نتيجة في غاية الأهمية: معرفة الجوهر تقود إلى إمكانية السيطرة عليه. وقد حدث ذلك بالفعل بداية من الدارونية إلى الدارونية الاجتماعية، ومن نظرية الانتقاء الطبيعي إلى أبسط الأفكار حول أنه طالما يكون البقاء للأقوى، فمن الضروري أن يكون هذا الأقوى هو أنا.

ولكن كما انتصر الفكر التنويري الذي تطوَّر إلى الواقعية على نفسه وتخلَّى عن الذهنية والسذاجة والمثالية، تجاوزت الثقافة الواقعية نفسها بسرعة وتخلَّت عن حَرْفِيَّتِها لصالح بناء إرادي للواقعية بدلا من الخضوع العبودي لها. لقد ظل نيتشه حتى آخر الفترات اليَقِظَة في حياته يتعذَّب من فكرة أنه مجرد كاتب بائس. وكان قد أدرك آنذاك أنه كان لابد أن يكون عالِم أحياء ما بعد (أو ما فوق) داروني من أجل صناعة قومية من السادة، وصناعة كائن حي ما بعد (أو ما فوق) بَشَرِى. ولكن فكرة ما بعد أو ما فوق علم الأحياء هذه ظلَّتْ مجرد حلم أدبي (على الأقل، ولحسن الحظ، في فترة حياة نيتشه). غير أن هذه الفكرة "القبيحة" بالذات عملت على تغذية أمرين وكانت النتيجة مرعبة. فهي قد "غذت الإرادة نحو السلطة"، ورسخت مفهوم "طالما البقاء للأقوى، فمن الضروري أن يكون هذا الأقوى هو أنا". وجاء هتلر ورحل بأكثر من 40 مليون ضحية.

لقد تجاوز القرن العشرون ذلك العالم الذي كان من الممكن ألا يكون بحاجة إلى كل تلك القوة والقدرة والسيادة... إلخ تلك التي تحدَّثنا عنها منذ قليل. وأصبح امتلاك الكرة الأرضية بمصادرها الطبيعية والبشرية أمرا مفيدا ومجديا ورائعا، ولكنه مع ذلك ليس كافيا لذلك الخيال الجامح، ولا لشهية السلطة وشهوتها، ولا للعولمة، ولا لغزو عوالم جديدة. إن هذه الكرة الصغيرة-كرتنا الأرضية-ضائعة في أطراف الفضاء الكوني، تائهة في زاوية ما من الفراغ اللامحدود واللانهائي، ذلك في وقت واحد مع وجود مجرات عديدة أخرى لم يتم اكتشافها بعد، ولا ندرى كيف سنخرج إليها: عَبْرَ الثقوب السوداء، أم عن طريق الإلكترونات، أم من خلال أرواحنا؟!!

هنا يمكن القفز إلى فكرة أخرى. فكرة تبدو منطقية على خلفية هذا التقدم العلمي-التقني المرعب. فكرة خاصة بالقرن الحادي والعشرين الذي بدأ بتحول فكرة "الأخ الأكبر" من قطب إلى قطب آخر. هل هناك شك في أن القرن الحادي والعشرين سيكون حاصل ضرب قدراته وإمكانياته الخاصة به في كل ما أنتجه القرن العشرون من قوى وإمكانيات وإنجازات؟ وهل هناك شك في أن القدرة العلمية-التقنية، والقدرة الاجتماعية-السياسية في القرن الحادي والعشرين ستنمو وتتطور، ولكن ليس أبدا من أجل غزو "عوالم جديدة" وأبعاد جديدة والولوج إليها، بقدر ما هو "فتح ثغرة" في الواقع؟ (بالرغم من أن محاولات "فتح الثغرة" في الواقع لم تتوقف أبدا طوال القرن العشرين، وإنما على العكس اتسعت ساحة الإدراك العلمي للواقع بالمقارنة مع القرن التاسع عشر).

لا يمكننا القول بأن الواقعية سادت وتسيَّدَتْ حتى النهاية خلال القرن العشرين. ولا يمكننا أيضا أن نجزم بوجود التبجيل المطلق للواقع في حد ذاته. وبالتالي لا تزال عملية إدراك الواقع مستمرة ولكن من أجل خدمة هدف آخر: خدمة السلطة والسيطرة. وعلى هذا النحو سوف يستمر تزايد القوة والقدرة في القرن الحادي والعشرين، ولكنها ستكون في خدمة أهداف أخرى-ليس طبعا السلطة والسيطرة، وليس امتلاك العالم، وإنما الخروج إلى عوالم بديلة أو موازية.

إن السلطة بوصولها إلى نهاية العالم، أصبحت في حاجة إلى أمر آخر: إلى مضاعفة العوالم نفسها. زد على ذلك أنهم في ميكانيكا الكم وميكانيكا الكمبيوتر يتحدثون فعليا عن تعدد العوالم الموازية، وعن العوالم المُحْتَملَة، والعوالم الممكنة، والعوالم الافتراضية. من هنا تبدأ صيغة جديدة ستنطلق من رحم "القوة" و"القدرة". تلك الصيغة ستبدأ من تأكيد "القوة والقدرة" وتجاوزهما معا وفي وقت واحد. وستكون في شكل إمكانية الخروج من حدود الواقع الموجود في أحاسيسنا والمُتَعَارَف عليه والمألوف لدينا. وسوف تتحول كلمة "أنا أستطيع" متجاوزة نفسها إلى كلمة أخرى ضعيفة، ولكنها لا نهائية: إلى كلمة "من المحتمل". وبدلا من "القوة والقدرة" سوف تحل "الاحتمالية".

من الممكن أن يكون القرن الحادي والعشرون هو قرن الافتراضية، ليس فقط بخصوص التقنيات الإلكترونية-الكمبيوترية، وإنما أيضا بشأن مضاعفة الوسائل البديلة للوجود، والنظريات الافتراضية، والتجارب، والمجتمعات. إن القدرة أو القوة هي الصيغة القصوى لفعالية الوجود (وهذه أبرز علامات أو كرامات نهاية القرن العشرين). ولكن خلف حدود الفعالية تظهر نوعية جديدة: الاحتمالية (التي تعتبر أبرز كرامات مرحلة الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين). وبينما تكون الفعالية محدودة بـ "أستطيع أن أفعل"، تكون الاحتمالية هي الدخول إلى بُعْدٍ آخر جديد: "ماذا يمكن أن أكون". ولكن السعي إلى القوة في هذه الحالة، أو في هذا الطور من التطور، ينتج من جراء ندرة الحياة أو شُح الوجود، ومن عدم كفاية الواقع: هنا فقط واقع واحد، وفى هذا الواقع الواحد لا يوجد سوى واحد فقط يمكنه أن يكون قويا على حساب الآخرين. ولكن حينما يتضاعف الواقع ويتعدد، أي عندما تكون هناك وُقُعٌ كثيرة، فسوف تتشتت السلطات وتتبدد: سيصنع كل واحد لنفسه "أشياءه الخاصة" من العوالم الممكنة (والتي سوف تكون من علامات-أو كرامات-نهاية القرن الحادي والعشرين وبداية الثاني والعشرين).

ومن جديد نعود إلى "الغراب الأبيض". إلى ساراماجو "اللعين" وهو-كعادته دائما-لا يخشى أن يبدو مثيرا للسخرية. فقد ألقى بحديثه أمام لجنة الجائزة، ذلك الحديث الذي كان بحق إحدى آيات حكمة وكبرياء البسطاء من البشر الذين كانوا وما زالوا أبطال رواياته. ولكن يبدو أن (ديل الكلب لا ينعدل حتى ولو علقوا فيه قالب-على رأي المثل المصري). فالغراب الأبيض لم يكتف بكلمته الرسمية أمام اللجنة. إذ هب أثناء وجوده حول مائدة الطعام، ليلقى بذلك النخب:

"فخامتكم، جلالتكم، السيدات والسادة..

اليوم، بالضبط، يكون قد مر خمسون عاما على توقيع ميثاق حقوق الإنسان، ومن ثم فهذه المناسبة تجد مزيدا من التقدير في العالم كله ويتم الاحتفال بها على أوسع نطاق. ولكننا نعرف جميعا كيف يخمد اهتمامنا بهذه الموضوعات نظرا لانشغالنا بأشياء كثيرة يومية وأكثر إلحاحا. ولذلك، وأنا هنا لا أخشى أن أخطئ، يمكن التنبؤ بأن الاهتمام العام بهذه المناسبة وبما تحمل من رموز ومعان سوف تبدأ في الخمود والتلاشي قريبا. لستُ ضد الاحتفال بمثل تلك المناسبات، وأنا نفسي، وفي حدود إمكانياتي المتواضعة، شاركتُ فيها وألقيتُ الكلمات التي تليق بمثل هذه المناسبة. وعلى اعتبار أننا ما زلنا نحتفل بهذا التاريخ، أود لو أنتهز هذه الفرصة لأضيف إلى كل ما قيل بعض الكلمات.

إن حكوماتنا خلال النصف قرن المنصرمة، وكما أتصور، لم تلتزم تماما بواجباتها نحو حماية حقوقنا الإنسانية، على الرغم من أن ذلك كان يعتبر واجبها الأخلاقي. فما زال الظلم يواصل نموه وازدياده، وما زال عدم المساواة يتعمق، وتتضاعف الفظاظة والجهل والجلافة، ويزاد الفقر والعوز ويتناميان.

إن الإنسانية كما لو كانت قد أصيبت بالفصام، فهي ترسل إلى الكواكب البعيدة بتلك الآلات العجيبة من أجل الحصول على عينة من الصخور، ولكنها في ذات الوقت تنظر بلا مبالاة إلى الملايين الذين يموتون من الجوع. لقد أصبح الوصول إلى المريخ أسهل وأبسط من سماع أنين ذلك الإنسان الذي يقف بالضبط إلى جوارك.

كل ذلك يحدث لأن الكثيرون لا يلتزمون إطلاقا بواجباتهم. وأول هؤلاء هي الحكومات: فهم إما لا يعرفون كيف يفعلون ذلك، وإما لا يستطيعون، وإما لا يريدون. وإما لا يسمح لهم بذلك هؤلاء الذين يحكمون العالم بشكل فعلى، أصحاب الشركات المتعددة الجنسية والعابرة للقارات، تلك السلطة التي ليس لها أية علاقة بالديمقراطية، والتي قامت مؤخرا بتدمير البقية الباقية من المثل العليا للديمقراطية.

أما نحن، المواطنون، فلا نقوم بواجباتنا أو التزاماتنا. في هذه الحالة لا يمكن أن توجد حقوق إنسان أو تصان على النحو الذي يتفق مع الواجبات والالتزامات. بل ولن توجد أيضا أية أسس تجعلنا نفترض أنه خلال النصف قرن المقبل سوف تقوم حكوماتنا بما لم تقم به طوال الخمسين سنة الماضية والتي نحتفل بمرورها الآن.

سوف نأخذ نحن، المواطنون العاديون البسطاء، على عاتقنا ذلك المطلب. وبنفس هذا العناد والتوهج اللذين نطالب بهما صيانة حقوقنا والحفاظ عليها، سوف نتمسك في إصرار بمطالبتهم بالوفاء بتلك الالتزامات والتي بدونها تصبح حقوقنا مجرد كلمات فقط. ومن الممكن، في هذه الحالة، أن يصبح العالم أفضل بكثير".

هنا نتوقَّف قليلا لنتأمل اللوحة، أو ببساطة لنطلق العنان لخيالنا بعيدا عن الشطحات والهلوسات... إذا كان القرن الحادي والعشرون سوف يصبح قرن تعدد الأبعاد والقياسات، وتراجُع الثقة بالواقع، والتوالد السريع للمهرجين والأفاقين، وتنامي التزييف، والتصنُّع، والنَسْخ الإعلامي، والمَسْخ الإعلامي أيضا، والأشباه الإلكترونية، والعوالم المتعددة-إذن فماذا يمكن أن يكون عليه القرن الثاني والعشرون؟ وماذا يمكن أن نطلق عليه من التسميات؟ وبأي كرامات سيهل علينا؟! هذا طبعا إذا كنا سنستمر في الوجود بأحاسيسنا العادية والمألوفة بالواقع!

الغراب الأبيض يتوجه، باسم الجميع، إلى الـ "بيج برازر" في صورة جنكيز خان وهولاكو وتيمور لنك وستالين وهتلر: أنا ابن البرتغاليين البسطاء، ليست لىَّ أية علاقة بالإمبراطورية البرتغالية الاستعمارية، بسيطا ولدتُ وبسيطا عشتُ. آمنتُ بقناعاتي من خلال واقعي، وها أنذا أمامكم-بعد انهيار الإمبراطوريات والأفكار الدوجمائية وفي ظل سيطرة القطب الواحد، وإرهاب الدولة الواحدة، وتضخم الذات على غرار حكام روما القديمة، وسيطرة الشركات العابرة للمحيطات-أعرب عن إصراري عليها لأنها مازالت صالحة طالما هناك هذا الكم الهائل من الفقراء والجوعي والمشردين والموامس من الرجال والنساء، صالحة لأنها من الواقع الأرضي وليست من المريخ!

التعليقات