في حين توقع المراقبون اكتساح المد الإسلامي الساحة السياسية في ليبيا وتلاشيه في تونس وسقوطه بهامش بسيط في مصر، أثبتت انتخابات laquo;الربيع العربيraquo; عكس ذلك بالضبط. فقال معظم قرّاء laquo;إيلافraquo; إن النتيجة الليبية هي بداية انحسار ذلك المد في المنطقة عمومًا.

|

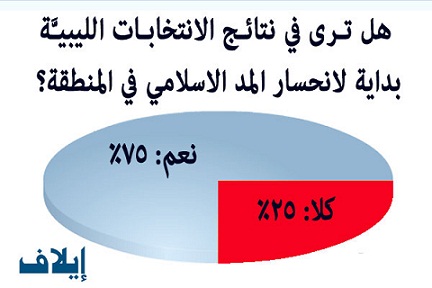

| رسم يبيّن نتائج الإستفتاء |

طرحت laquo;إيلافraquo; على قرّائها في استطلاعها الأخير السؤال عمّا إن كانت نتائج الانتخابات الليبية تعني لهم وقف المد الإسلامي في المنطقة. واستجاب للسؤال 5607 قرّاء، قال 75 في المائة منهم (4204 قرّاء) إنهم يعتقدون أن هذا هو ما سيحدث. وتشكلت نسبة الـ25 في المائة الباقية التي اختلفت مع هذا الرأي من 1403 قرّاء.

ربما كان جديرا بالذكر أولا أن برلمان ليبيا سيتألف في نهاية المطاف من 200 عضو، 80 منهم يمثلون الأحزاب السياسية والبقية (120 مقعدًا) تخصص للأفراد، وهذا بحد ذاته نظام laquo;مختلفraquo; ويبشر بأن الليبيين حريصون على الإبداع السياسي وليس التقليد.

وعلى ذلك، فإن جوهر هذا المقال يتعلق بالتكتل الحزبي الذي فاز بالانتخابات وهو laquo;تحالف القوى الوطنيةraquo; مقابل laquo;حزب العدالة والبناءraquo;. ورغم أن أكثر من نصف المقاعد سيخصص، على هذا الترتيب، للأفراد وليس للتكتلات الحربية، فإن هذه الأخيرة هي دليل المراقب إلى التوجه السياسي العام للبلاد وليس المستقلين وإن شكلوا الأغلبية البرلمانية.

المفاجأة

جاءت نتيجة الانتخابات الليبية مفاجئة لسائر المراقبين الذين كانوا يتوقعون صعود التيار الإسلامي إلى سدة الحكم. وكان هذا التوقع من القوة بحيث اعتبر فوز laquo;حزب العدالة والبناءraquo; (الممثل الرئيس لهذا التيار) بالانتخابات أمرا محسوما حتى قبل إجراء الانتخابات نفسها. لكن ما حدث هو أن laquo;تحالف القوى الوطنيةraquo;، الليبرالي التوجه، هو الذي انتزع ذلك الفوز بسهولة.

|

| الحجاب لا يعني صوتا للإسلاميين الليبيين بالضرورة |

لكنّ توقعات المراقبين لم تكن من دون سند قوي وراءها، تمثل في معطيات محلية وإقليمية كانت كلها تشير إلى غلبة الإسلاميين من دون كثير عناء. ففي ما يتعلق بليبيا نفسها تجد أن المعطيات في حصيلتها الأخيرة تشكّل التربة الخصبة للمد الإسلامي الذي صار يطغى في المنطقة حتى اكتسح الجيران شرقا وغربا.

التاريخ وإفرازاته

من هذه المعطيات أن البلاد لم تشهد أي حكم ديمقراطي ليبرالي على مر تاريخها. وإذا نظرت إلى القرن العشرين وجدت أنها كانت رقعة مستعمرة إيطالياً حتى سميت في الفترة 1912 - 1927 laquo;شمال أفريقيا الإيطاليraquo;. ثم صارت حتى العام 1934 مؤلفة من laquo;سيرينيكا الإيطاليةraquo; (الأراضي المنتزعة من العثمانيين في الشرق) وlaquo;تريبوليتانيا الإيطاليةraquo; أو laquo;طرابلس الإيطاليةraquo; في الغرب. بل إن الإيطاليين هم من أطلقوا على البلاد اسم laquo;ليبياraquo; منذ ذلك العام الأخير فصاعدا، وهذا اسم إغريقي كان يشار به إلى شمال أفريقيا عموما عدا مصر.

وفي الفترة 1943 - 1951 تولى البريطانيون والفرنسيون إدارة البلاد حتى إعلانها مملكة مستقلة تولى عرشها ادريس السنوسي الذي كان (مع عمر المختار) أبرز قادة النضال من أجل التحرر الوطني. ورغم أن هذه حقبة عزيزة على قلوب القسم الأكبر من الليبيين، فإن طبيعة الحكم الملكي العربي تعني بالضرورة غياب الديمقراطية الليبرالية.

ثم أتى الشق الأكبر والأهم في تاريخ ليبيا المستقلة وهو عهد العقيد الذي استمر 42 سنة من خيبة الأمل والحكم بيد الحديد من أول سبتمبر/ أيلول 1969 إلى اندلاع ثورة فبراير/ شباط 2011 ومقتله في 20 أكتوبر/ تشرين الأول منه.

مترتبات غياب الديمقراطية

ما يرمي إليه السرد التاريخي هنا هو أن ليبيا لم تشهد، حتى انتخاباتها الأخيرة في السابع من الشهر الحالي، أي تجربة ديمقراطية حقيقية يختار فيها الشعب من يختاره من دون وصاية أو وجل من السباحة ضد التيار.

وإذا كانت الفترتان الاستعمارية والملكية تستبعدان حكم الشعب بحكم طبيعتيهما، فقد جاء العقيد القذافي حاملا وعد السلطة للشعب بحيث أعاد تسمية البلاد laquo;الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيةraquo; وتسمية الحكومة laquo;اللجنة الشعبية العامةraquo; وغيرهما من المسميّات التي توحي بأن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه.

المفارقة

في الظاهر، فإن نتيجة الانتخابات الليبية التي أطفأت بريق الإسلاميين على حين غرة (وتبعا لثلاثة أرباع قراء laquo;إيلافraquo; فهي بداية انحسار مدّهم في المنطقة) تأتي على سبيل المفارقة بالنظر إلى ما أفرزته انتخابات تونس ومصر. فخلافا لليبيا، جرّب كل منهما فتح الباب أمام التيار الليبرالي وتلاقت مصالحه في وقت أو آخر مع التوجهات الغربية (بدون إطلاق الأحكام على هذه التوجهات).

وفي حالة تونس تجد أنها تمتعت بأفضل مستوى تعليمي على مستوى العالم العربي بأسره، وأنجزت (منذ عهد الحبيب بورقيبة وبفضله رئيسا) قفزات laquo;ليبراليةraquo; هائلة بالقياس إلى بقية دول المنطقة. وأتت هذه القفزات بسابقة كان من ثمرها الحلو تحرر المرأة ومساواتها الكاملة بالرجل إلى درجة صارت دول أوروبية غربية تنظر إليها بعين الحسد.

|

تونس اصطفت دعمًا لحكم إسلامي |

ومن هذين الوضعين، (ومسار التاريخ الذي صنعهما) بدا للناظر أن تونس ومصر هما الأقرب إلى المنعطف نحو الحكم الليبرالي في لحظة الاختيار الشعبي الحر. ولكن، إذا بالأشياء تنقلب رأسا على عقب فتحتضن هاتان الأمتان الإسلاميين دون البقية.

في الوقت نفسه، تذهب ليبيا في الاتجاه المعاكس مع أنها ذات مجتمع قبلي وعشائري أحكم القذافي إغلاقه وراء قضبان الفقر في وجه رياح العصر رغم ثروة البلاد النفطية والغازية التي تعتبر بين الأفضل في مجال الموارد الطبيعية. وهكذا يمكن ان يقال إن ليبيا، المتمتعة بنوع التربة التي ينشأ عليها الإسلام السياسي عادة، laquo;قايضتraquo; هذا الدور مع ما كان متاحا لتونس ومصر لكنهما فضلتا التخلي عنه.

لماذا؟

تتعدد الأسباب التي تفسر هذا الوضع. لكن أي بحث عنها لا بد أن يمر على الأقل عبر حقائق من ضمنها ما يلي:

* أن حكومات مصر المتعاقبة منذ ما يسمى laquo;ثورة يوليو 1952raquo; وحتى إطاحة حسني مبارك استعدت الإسلاميين (في ثياب الإخوان المسلمين وغيرهم) باعتبارهم، أولا، سداً أمام الاشتراكية (الأيديولوجية)، وثانيًا، على الطريق نحو مصر العصرية، وثالثًا، والأهم، قدرتهم الكامنة - بفضل رفعهم راية الدين - على تأليب الجماهير على النظام الحاكم.

وفي تونس كان برنامج الرئيس بورقيبة (وخلفه بن علي) العلماني المتطلع إلى laquo;أوربةraquo; البلاد يستبعد الإسلاميين بطبيعته ويستعديهم بالضرورة. ولأن مصر وتونس ظلتا - كبقية دول المنطقة - حبيستي اقتصاد نازع خبيث (مقابل الاقتصاد الشامل الحميد) يعطي الصفوة ما يحرّمه على الأغلبية ويستلزم القوة والبطش لدوامه، كانت أرضهما تُهيّأ على الدوام بانتظار البديل الواعد بالعدالة السماوية للمظلومين.

* في ليبيا - في المقابل - فإن القذافي، على علاته، لم يذق الإسلاميين الأمرين، ولم يستعدهم دون سواهم، لأن طغيانه كان ساريا على الجميع وبالمكيال والقدر نفسيهما. وعلى هذا الأساس فلا يمكن القول إن العقيد استقطب المجتمع في فئات متصادمة ايديولوجيا، ولم يوال الغرب فيُقال إنه كان يتملّص من هويّته العربية الإسلامية.

* يتفرّع من هذا أن الحاجة لم تنشأ أصلا لـlaquo;بديل إسلاميraquo; في أرض العقيد. وفي مجتمع معتدل بطبعه كالليبي لم تكن ثمة أرضية تسمح للإسلاميين بتصنيفهم الجهة الوحيدة القادرة على تخليص الشعب من شرور الحاكم. فهذه الصيغة ليست جزءا من النسيج الاجتماعي الليبي ولم تشكل ما يرقى إلى محطة مهمة في تاريخه. ولهذا فقد كانت الإجابة شبه المشتركة لقادة المعارضة (في الخارج على الأقل) عندما يُسألون عن laquo;خطرraquo; البديل الإسلامي: laquo;الدين لله والوطن للجميعraquo;.

رسالة

|

الإخوان يحكمون مصر بعد عقود من الحرمان السياسي |

والحقيقة الثانيةأنه يلقي بالكرة في ملعب الإسلاميين أنفسهم. فهو ينبّههم إلى أن السلطة قد لا تؤول تلقائيا إليهم فقط لأنهم إسلاميون، وأن البرنامج الديني شيء والبرنامج الانتخابي شيء آخر. ويصح هذا حتى بعد وصولهم إلى السلطة كما حدث في تونس ومصر. فهناك (على الأقل) إدارة الدولة وإقامة الاقتصاد الشامل الحميد الذي يقوم عليه كل شيء آخر. وهاتان بحاجة إلى النظر في شؤون الدنيا أيضا وليس إشخاص البصر نحو السماء وحسب.

التعليقات