&

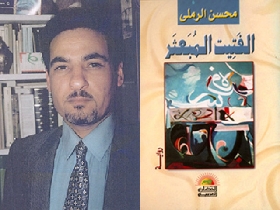

الاهداء

.. إلى روح شقيقي حسن مطلك

&لأنه.. بعض من هذا الفتيت.. المبعثر.

&لأنه.. بعض من هذا الفتيت.. المبعثر.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&" يريدون إقناع الشعب

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& كم هو على خطأ،

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& وأن نظرة القائد هي المصيبة..

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&إنها مصيبةٌ .. حقاً ."

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& قاسم حداد

&

=======================

صِفر الرَوي

&

غادرت بلدي متّبعاً خطوات محمود، باحثاً عنه، حالماً بأن نفعل شيئاً ما، ونصبح رجالاً يستحقون الاحترام كي تبحث عنا ـ من بعد ـ نساء مثل ابنة عمتي وردة التي تنقلت بين الأزواج حتى انتهت تحت إسماعيل الكذّاب.

لم يكن محمود يعني شيئاً لأحد، لاحين كان في القرية ولا بعد مغادرته لها وللبلد متسللاً عبر الشمال، إلى الخارج، حيث لا خَبر، وينساه الجميع تماماً باستثناء والدته (المكرودة) عمتي التي يطرأ محمود على ذاكرتها في لحظات متباعدة. وربما لم تكن لتتذكره لولا أنه قد كلّفها آلام حَمل وولادة ومسح لمؤخرته بأطراف قماش المهد حين كان طفلاً.. بل وحتى تلك الذكريات عنه تضيع على عمتي بحكم تشابهها مع ذكرياتها عن طفولة سبعة أولاد أوجعوها ثم اختفوا. لم يعنِ غياب محمود شيئاً لأحد مثلما لم يكن وجوده يعني شيئاً. وحدي من كان يفكر بما فعل أكثر من التفكير به، الأمر الذي جعلني أطمح للقائه بعيداً عن قريتنا.. ولكنني لم أجده حتى الآن. اتبعت طريقه فانتهيت مثله. تسلّلتُ عبر الشمال ليلاً وسائق الشاحنة المعطلة الأضواء سكران ويغني بالكردية قائداً للحديدة الراعدة عبر الدروب الملتوية، الصاعدة الهابطة مستفيداً من ضوء القمر ولذلك كانت أُغنياته كلها عن القمر ووجه ليلى، ولذلك كانت أيدينا كلنا على قلوبنا. نظرت إلى التماعات ماء عيون الجبال والشلالات المتدفقة وسط الصخور والشجيرات المتعلقة بسفوح الجبال كأطفال استمسكوا بظهور أمهاتهم، وعلى القمم يشع الثلج الأبيض مثل قبعات فضية بحجم الحلم،فقلت لنفسي: إنها جنة أخرى في الحلم.

&& بعدها توالت الأعوام عليّ من بلد إلى بلد، في المحطات، ولا غرابة في ذلك لأن المحطات وجِدت للنوم والانتظار والنهايات. ها أنا وحيد أجنبي ـ وسط الأجانب ـ؛ الهواتف مقطوعة، الرسائل لاتصل دائماً، وليس ثمة أخبار عن أهلي في الصحف الإسبانية: هل شُفيت أختي رُبيّة؟ ماذا حدث لابن عمي المحاصر في الجنوب؟ كيف يعيش جارنا الذي قُطعت ساقه في الحرب؟ أين أصبح أصدقائي؟ ... الحكايات الحزينة صارت مُملة في العراق لكثرتها، فلكل إنسان هناك مصيبته التي كف عن رويها لأن للسامع مصيبته أيضاً، وسيجيبه بنفض اليد قائلاً: " هو اللمبجـي ومات "، فيشرعان معاً بترديد أغنية يوسف عمر:" مات اللمبجـي (.....) فطّومة "، تلك الأغنية التي كان يُسجَن بسببها يوسف عمر بحجة (مساسها بالأخلاق العامة) فيقول لهم: كنتُ سكران، ولن أعيدها. يُطلِقونه بعد ثلاثة أشهر، فيغنيها مرة أخرى في المقهى البغدادي الكائن بين شارع أبي نؤاس وشاطئ دجلة حيث تهتدي الناس إليه على عنوان رائحة السمك المسكوف. يعيدون يوسف إلى الحبسِ ويعيد عليهم الجواب، ويُعيد الناس عليك الأغنية كلما هممتَ بسرد حكايتك:" إنسَ يا أخي.. إنسَ يا معوّد، نريد سماع النُكات، فحتى مصلح الفوانيس الذي كان ينكح فطّومة قد مات"... ولمن سأحكي مادام الناس هنا في مدريد لا يعرفون شيئاً عن هذا الذي أقوله، وخاصة أنه كلام لا يتعلق بكرة القدم أو مصارعة الثيران أو حتى فضائح الممثلات؟. ولكن لابُدَّ لي من استعادة وجه عمتي ـ على الأقل ـ كي أستحثَّ نفسي على مواصلة البحث عن محمود، كي أستطيع التعرف عليه إذا صادفته، فهو أكثر المخلوقات عرضة للنسيان... ووحدي هنا مَن يعرف كل شئ هناك؛ في قريتي الساكنة على شاطئ دجلة، في موضع أول شجيرة سدر نبتت صدفة، وقيل بأنها كانت تضئ ليلاً لهذا سرقتها الحنافيش، لكن قريتي مازالت على ضفة، وجبل مكحول على الضفة المقابلة حيث ترتفع قلعة آشور أعلى من كل شئ، وفيما بينهما، وسط النهر جزيرة صغيرة مكتظة ببنات آوى والذئاب وأعشاش طيور الدراج وسط أشجار الطَرفة حيث يتسلل الصِبية ليلاً لصيدها نائمة على بيضاتها فيصيدون العشاق النائمين على الرمل ويخبرون القرية، فنعرف صباحاً ما حدث في الليل مثلما عرفنا ليلاً ما حدث في النهار. صباحاً، إفطارنا من زبدة بقرتنا المبقعة، التي أهداها جَدّي لأمي عند زفافها، الممزوجة ببعض من زبدة البقرة الهولندية الوحيدة في القرية عند خالي البيطري. صباحاً، يتم تلاقي الأمهات على تنانير الخبز، يتبادلن الأخبار ويعدنَ لبثها على عوائلهن مع أرغفة الخبز الساخنة وأقداح الشاي: عمشة قالت وهي تنشر فراش نومها المبلل على سطح الدار: لقد بال زوجي عليّ الليلة أيضاً. ثم تضيف عن لسانه؛ بأن الأطباء لم ينفعوه ولا الدراويش. ابن عدلة العرجاء وجد ابنة العريف عبد الرحمن مع ابن سعيد العطار ليلاً في الجزيرة، والشيخ صالح يأمر بتزويجهما وستر عرض الناس، وإبراهيم المغني يؤلّف عنهما أغنية يرددها في الأعراس فيكرمانه عنزاً بجدييها. حمار وضحة اقتلع وتد ربطه بأسنانه، فوجدته صباحاً يأكل الشعير في معلف حمارة غازي عند آخر بيوت القرية، جوار المقبرة. حسيبة ركلت قاسم ليلاً على خصيتيه ولذلك لن نستعيد اليوم مذياعنا الذي تركناه عنده بالأمس ليصلحه. أثناء تناولنا للعشاء: ثريد البامياء والطماطة والبصل، نعرف أن بيت العجاري قد تعاركوا مع بيت الفهد حول دورهم على الساقية لري القطن، وسعدي أخذ الأولاد الصغار إلى الوادي ليفسد أخلاقهم؛ حيث يجري لهم مسابقات القذف في العادة السرية،يكافئ الفائز بمنحه مؤخرته لمساء كامل يفعل بها/فيها ما يشاء، وإسماعيل تنبأ بأن القرية ستستقبل غداً جثث أخرى لخمسة من أبنائها قتلوا في الهجوم الأخير على الجبهات. فرحان يفكر بالزواج من عائشة ـ امرأة رابعة ـ يجدد بها فِراشه وقد صبغ شيب رأسه ولحيته حال سماعه بمقتل زوجها في الحرب وحليمة أنجبت ولداً، أسمته عبد الصمد، أخذته إلى الطهارة، طلعت من دبره فأرة..... هكذا كنا هناك نعرف يومياً ما يحدث وما يفكر به أحدنا. أناس ولدوا في تلك القرية ويموتون، لكن الذي يؤلمهم: أن الحروب جعلت بعضهم يموت بعيداً عنها.

& الأبواب في القرية مفتوحة والكلاب لا تنبح إلا على الغرباء. للأشياء هناك أسماء خاصة، الحيوانات والتلال والأواني والأحجار والغيوم. للناس أسماء كثيرة، منها ما يُطلق بعد حادثة ويشتهر، أو يقال مزحة ويستمر، منها ما يظهر فجأة ويختفي عند حلول غيره، منها ما يطلق رمزاً ويصبح واقعاً، ومن الناس مَن ينسى الناس اسمه حين يدمنون على مناداته بابن فلان أو فلانة أو زوج فلانة العجّانة، وما لا يُعرف اليوم سنعرفه غداً، والذي لن يُعرف لن يهمنا...& فـلـمـاذا نسأل .. من أين تأكل تفاحة الحياة ؟ .. ومن أين سنُمسك القُـنـفـذ..؟.&&&&&

لم يكن محمود يعني شيئاً لأحد، لاحين كان في القرية ولا بعد مغادرته لها وللبلد متسللاً عبر الشمال، إلى الخارج، حيث لا خَبر، وينساه الجميع تماماً باستثناء والدته (المكرودة) عمتي التي يطرأ محمود على ذاكرتها في لحظات متباعدة. وربما لم تكن لتتذكره لولا أنه قد كلّفها آلام حَمل وولادة ومسح لمؤخرته بأطراف قماش المهد حين كان طفلاً.. بل وحتى تلك الذكريات عنه تضيع على عمتي بحكم تشابهها مع ذكرياتها عن طفولة سبعة أولاد أوجعوها ثم اختفوا. لم يعنِ غياب محمود شيئاً لأحد مثلما لم يكن وجوده يعني شيئاً. وحدي من كان يفكر بما فعل أكثر من التفكير به، الأمر الذي جعلني أطمح للقائه بعيداً عن قريتنا.. ولكنني لم أجده حتى الآن. اتبعت طريقه فانتهيت مثله. تسلّلتُ عبر الشمال ليلاً وسائق الشاحنة المعطلة الأضواء سكران ويغني بالكردية قائداً للحديدة الراعدة عبر الدروب الملتوية، الصاعدة الهابطة مستفيداً من ضوء القمر ولذلك كانت أُغنياته كلها عن القمر ووجه ليلى، ولذلك كانت أيدينا كلنا على قلوبنا. نظرت إلى التماعات ماء عيون الجبال والشلالات المتدفقة وسط الصخور والشجيرات المتعلقة بسفوح الجبال كأطفال استمسكوا بظهور أمهاتهم، وعلى القمم يشع الثلج الأبيض مثل قبعات فضية بحجم الحلم،فقلت لنفسي: إنها جنة أخرى في الحلم.

&& بعدها توالت الأعوام عليّ من بلد إلى بلد، في المحطات، ولا غرابة في ذلك لأن المحطات وجِدت للنوم والانتظار والنهايات. ها أنا وحيد أجنبي ـ وسط الأجانب ـ؛ الهواتف مقطوعة، الرسائل لاتصل دائماً، وليس ثمة أخبار عن أهلي في الصحف الإسبانية: هل شُفيت أختي رُبيّة؟ ماذا حدث لابن عمي المحاصر في الجنوب؟ كيف يعيش جارنا الذي قُطعت ساقه في الحرب؟ أين أصبح أصدقائي؟ ... الحكايات الحزينة صارت مُملة في العراق لكثرتها، فلكل إنسان هناك مصيبته التي كف عن رويها لأن للسامع مصيبته أيضاً، وسيجيبه بنفض اليد قائلاً: " هو اللمبجـي ومات "، فيشرعان معاً بترديد أغنية يوسف عمر:" مات اللمبجـي (.....) فطّومة "، تلك الأغنية التي كان يُسجَن بسببها يوسف عمر بحجة (مساسها بالأخلاق العامة) فيقول لهم: كنتُ سكران، ولن أعيدها. يُطلِقونه بعد ثلاثة أشهر، فيغنيها مرة أخرى في المقهى البغدادي الكائن بين شارع أبي نؤاس وشاطئ دجلة حيث تهتدي الناس إليه على عنوان رائحة السمك المسكوف. يعيدون يوسف إلى الحبسِ ويعيد عليهم الجواب، ويُعيد الناس عليك الأغنية كلما هممتَ بسرد حكايتك:" إنسَ يا أخي.. إنسَ يا معوّد، نريد سماع النُكات، فحتى مصلح الفوانيس الذي كان ينكح فطّومة قد مات"... ولمن سأحكي مادام الناس هنا في مدريد لا يعرفون شيئاً عن هذا الذي أقوله، وخاصة أنه كلام لا يتعلق بكرة القدم أو مصارعة الثيران أو حتى فضائح الممثلات؟. ولكن لابُدَّ لي من استعادة وجه عمتي ـ على الأقل ـ كي أستحثَّ نفسي على مواصلة البحث عن محمود، كي أستطيع التعرف عليه إذا صادفته، فهو أكثر المخلوقات عرضة للنسيان... ووحدي هنا مَن يعرف كل شئ هناك؛ في قريتي الساكنة على شاطئ دجلة، في موضع أول شجيرة سدر نبتت صدفة، وقيل بأنها كانت تضئ ليلاً لهذا سرقتها الحنافيش، لكن قريتي مازالت على ضفة، وجبل مكحول على الضفة المقابلة حيث ترتفع قلعة آشور أعلى من كل شئ، وفيما بينهما، وسط النهر جزيرة صغيرة مكتظة ببنات آوى والذئاب وأعشاش طيور الدراج وسط أشجار الطَرفة حيث يتسلل الصِبية ليلاً لصيدها نائمة على بيضاتها فيصيدون العشاق النائمين على الرمل ويخبرون القرية، فنعرف صباحاً ما حدث في الليل مثلما عرفنا ليلاً ما حدث في النهار. صباحاً، إفطارنا من زبدة بقرتنا المبقعة، التي أهداها جَدّي لأمي عند زفافها، الممزوجة ببعض من زبدة البقرة الهولندية الوحيدة في القرية عند خالي البيطري. صباحاً، يتم تلاقي الأمهات على تنانير الخبز، يتبادلن الأخبار ويعدنَ لبثها على عوائلهن مع أرغفة الخبز الساخنة وأقداح الشاي: عمشة قالت وهي تنشر فراش نومها المبلل على سطح الدار: لقد بال زوجي عليّ الليلة أيضاً. ثم تضيف عن لسانه؛ بأن الأطباء لم ينفعوه ولا الدراويش. ابن عدلة العرجاء وجد ابنة العريف عبد الرحمن مع ابن سعيد العطار ليلاً في الجزيرة، والشيخ صالح يأمر بتزويجهما وستر عرض الناس، وإبراهيم المغني يؤلّف عنهما أغنية يرددها في الأعراس فيكرمانه عنزاً بجدييها. حمار وضحة اقتلع وتد ربطه بأسنانه، فوجدته صباحاً يأكل الشعير في معلف حمارة غازي عند آخر بيوت القرية، جوار المقبرة. حسيبة ركلت قاسم ليلاً على خصيتيه ولذلك لن نستعيد اليوم مذياعنا الذي تركناه عنده بالأمس ليصلحه. أثناء تناولنا للعشاء: ثريد البامياء والطماطة والبصل، نعرف أن بيت العجاري قد تعاركوا مع بيت الفهد حول دورهم على الساقية لري القطن، وسعدي أخذ الأولاد الصغار إلى الوادي ليفسد أخلاقهم؛ حيث يجري لهم مسابقات القذف في العادة السرية،يكافئ الفائز بمنحه مؤخرته لمساء كامل يفعل بها/فيها ما يشاء، وإسماعيل تنبأ بأن القرية ستستقبل غداً جثث أخرى لخمسة من أبنائها قتلوا في الهجوم الأخير على الجبهات. فرحان يفكر بالزواج من عائشة ـ امرأة رابعة ـ يجدد بها فِراشه وقد صبغ شيب رأسه ولحيته حال سماعه بمقتل زوجها في الحرب وحليمة أنجبت ولداً، أسمته عبد الصمد، أخذته إلى الطهارة، طلعت من دبره فأرة..... هكذا كنا هناك نعرف يومياً ما يحدث وما يفكر به أحدنا. أناس ولدوا في تلك القرية ويموتون، لكن الذي يؤلمهم: أن الحروب جعلت بعضهم يموت بعيداً عنها.

& الأبواب في القرية مفتوحة والكلاب لا تنبح إلا على الغرباء. للأشياء هناك أسماء خاصة، الحيوانات والتلال والأواني والأحجار والغيوم. للناس أسماء كثيرة، منها ما يُطلق بعد حادثة ويشتهر، أو يقال مزحة ويستمر، منها ما يظهر فجأة ويختفي عند حلول غيره، منها ما يطلق رمزاً ويصبح واقعاً، ومن الناس مَن ينسى الناس اسمه حين يدمنون على مناداته بابن فلان أو فلانة أو زوج فلانة العجّانة، وما لا يُعرف اليوم سنعرفه غداً، والذي لن يُعرف لن يهمنا...& فـلـمـاذا نسأل .. من أين تأكل تفاحة الحياة ؟ .. ومن أين سنُمسك القُـنـفـذ..؟.&&&&&

التعليقات