كشفت وثيقة بريطانية أن بريطانيا توقعت قبل سبع سنوات من هزيمة مصر في حرب يونيو (حزيران) عام 1967 أفول نجم نظام الزعيم المصري جمال عبدالناصر.

ووفق سجل وثائق وزارة الخارجية البريطانية، فإن السفارة في القاهرة رصدت بعد ثمانية أعوام من ثورة 23 يوليو (تموز) عام 1952 في مصر، دلائل على انهيار شعبية نظام ناصر بسبب "الإخفاقات في السياسة الخارجية" وتحول المصريين "إلى الاهتمام بالشؤون الداخلية".

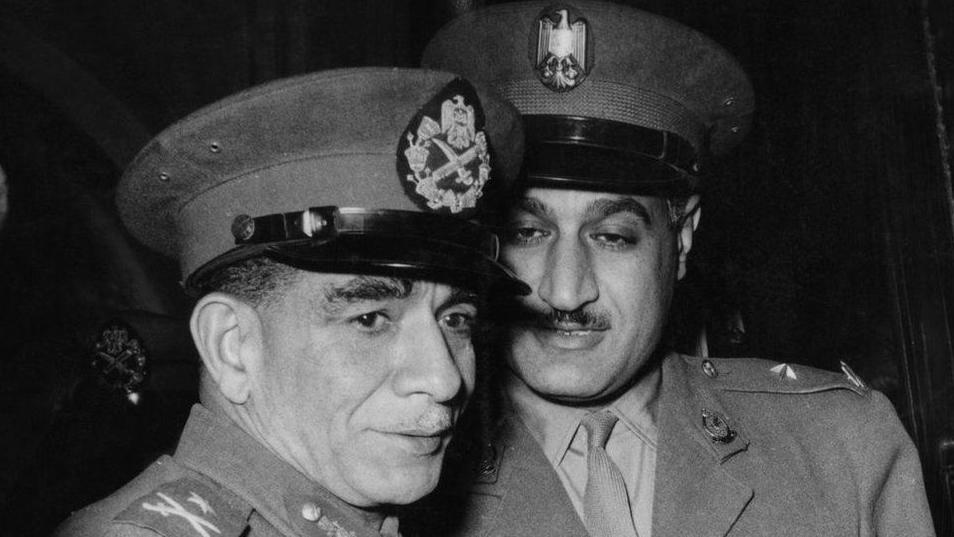

كان ناصر، الذي توفي في 28 سبتمبر (أيلول) عام 1970، قد تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة والحكومة في مصر في أواخر عام 1954، بعد حسمه الصراع مع اللواء محمد نجيب، أول رئيس للبلاد عقب الإطاحة بالنظام الملكي. حينها كان الخلاف الرئيسي بين الرجلين يتعلق بـ "إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، أحد أهداف الثورة.

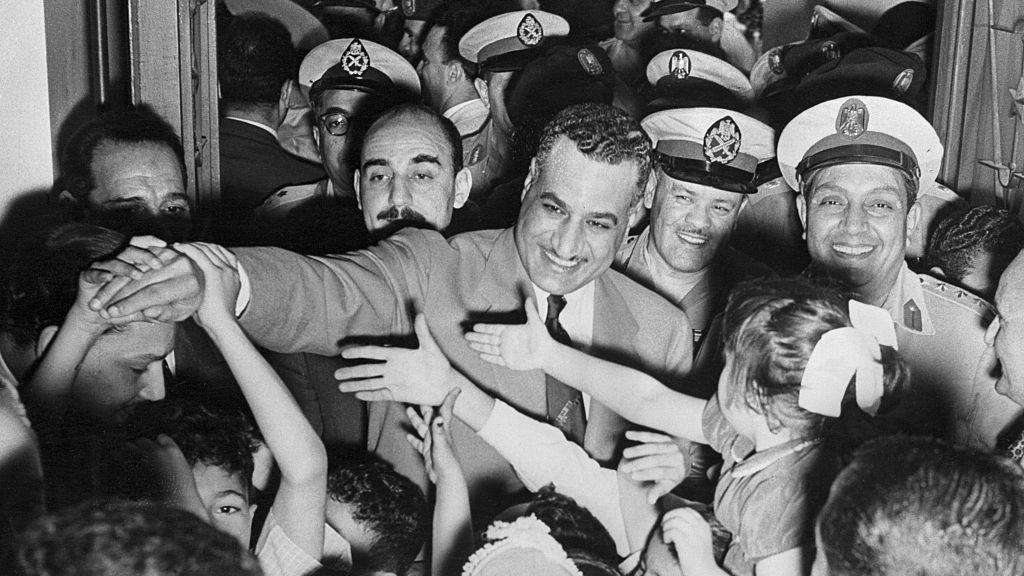

وفي عام 1954، حقق ناصر هدف إجلاء القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام قرابة 74 عاما. ونجح في هزيمة مشروع غربي استهدف إجبار العالم العربي على المشاركة في حلف بغداد، الذي حمل لافتة الدفاع عن الشرق الأوسط في مواجهة الشيوعية. وأمم ناصر قناة السويس ونجا نظامه من التحالف الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي، الذي شن هجوما عسكريا على مصر بعد تأميم قناة السويس.

ومع ذلك، فإنه بحلول عام 1960، شهدت "هيبة نظام الرئيس ناصر انخفاضا حادا داخل مصر"، كما حدثت "زيادة مفاجئة في انتقاد طريقة الحكم وأدواته"، حسب تقرير دبلوماسي قُدِّم إلى وزير الخارجية البريطاني إليكس دوغلاس-هوم.

وفي تقرير كتبه عام 1961، أبلغ كولين تي كرو، القائم بالأعمال البريطاني في القاهرة، وزيره بأن "الرئيس ناصر والثورة المصرية فشلا في تحقيق الفكرة المصرية المتعلقة بدورهما في العالم العربي عموما".

اقتصاد القوات المسلحة المصرية وتأثيره في اقتصاد الدولة

- https://www.youtube.com/watch?v=YrpvDbQQ9nohttps://www.youtube.com/watch?v=YrpvDbQQ9no

- https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/06/140609_egypt_army_economy

ونبه إلى أنه بفعل "فقدان الزخم الثوري، حولت خيبة الأمل بشأن الشؤون الخارجية الاهتمام إلى الشؤون الداخلية"، التي قال تقرير السفير إن ناصر "لم يبد في الآونة الأخيرة أنه على تواصل حقيقي بها".

كتب كرو تقريره، بعنوان "الجمهورية العربية المتحدة: حالة النظام"، بهدف إطلاع لندن على الأحوال في مصر التي عاد إليها بعد استعادة العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة في عام 1959، بعد ثلاث سنوات من قيادة بريطانيا الهجوم الثلاثي.

واستند التقرير على اتصالات الدبلوماسي البريطاني مع شخصيات مختلفة في مصر ورصده لسياسات ناصر خلال عام 1960.

وأرجع كرو تقييمه السلبي لوضع النظام إلى: تغلغل نفوذ المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد، والاستياء الشعبي المتزايد من سياسات الحكم.

المصريون "ليسوا ضد الديكتاتورية"

وفيما يتعلق بدور الجيش، أكد كرو أن رجاله "هم الفئة الأكثر رضا واستفادة من الثورة وهيكل السلطة في نظام ناصر". وقال إنه "ليس لدينا سبب لافتراض أن الجيش، الذي هو الأساس الحقيقي للثورة والمستفيد الأكبر منها، يشعر بخيبة أمل أو أنه غير راض".

ولهذا السبب، وصف التقرير الخطوات التي اتخذت بشأن الاتحاد القومي وتأسيس جمعية وطنية مكلفة بوضع دستور، وإعادة تنظيم هيكل الحكم المحلي بما يعطي رؤساء المحافظات (المحافظين) والمجالس المحلية سلطات أكبر بأنها أعمال "على الورق" و "تعكس حقيقة" أن "الجميع يعلم مكمن السلطة الحقيقي"، الذي "ليس هو الشعب".

وقال كرو إنه "لا يعتقد أن المصريين يعارضون الديكتاتورية"، وإن "معظمهم، باستثناء الذين استُبْدِلوا أو تضرروا، يعتقدون أن عبد الناصر هو أفضل حاكم يمكنهم الحصول عليه".

كان ناصر قد أعلن أن أهدافه الرئيسية هي: مضاعفة الدخل الوطني خلال 10 سنوات، وخلق مجتمع ديمقراطي اشتراكي تعاوني.

غير أن المتابعة البريطانية للوضع في مصر رأت أن "قليلا من الناس يعتقدون أن الهدف الأول سوف يتحقق، وعددا أقل منهم لديه أي فهم للثاني".

وكان محور الانتقاد هو "السلطة والمزايا المكثفة والمتزايدة الممنوحة لضباط الجيش".

ورصد كرو وجود قبول عام بين المصريين لفكرة أن "شغل ناصر وأصدقائه الضباط المناصب العليا أمر لا بد منه بسبب أصل وطبيعة ثورة 23 يوليو 1952".

إلا أن انتشار ضباط الجيش لم يقتصر على هذه المناصب العليا، بل امتد إلى المستوى الأدنى. فالضباط من ذوي رتبتي العقيد والرائد "يوجدون في مناصب رئيسة في كل إدارات الدولة" و "قليل من المدنيين يمكنهم أن يناقشوا هؤلاء (الضباط) في قراراتهم".

وحتى الأجهزة الحساسة لم تُستَثن من انتشار رجال المؤسسة العسكرية. فـ "فروع المخابرات القوية، خاصة المناصب الرفيعة فيها، ملئت بضباط الجيش".

ولخص التقرير الدبلوماسي الوضع قائلا "من الصعب أن يتمكن مدني من الوصول إلى منصب ذي مسؤولية أو سلطة".

"شعور بالإحباط"

وطال وزارة الخارجية أيضا نصيب، إذ "تدفق عليها ضباط جيش سابقون"، وأثار هذا "استياء" دبلوماسيين مصريين لم يلتزموا الصمت. فكان "مفاجئا" للبعثة الدبلوماسية البريطانية في القاهرة أن "أفرادا في الوزارة ينتقدون صراحة زملاءهم من هؤلاء الضباط السابقين".

ووفقا للمعلومات التي جمعتها البعثة، فإن "الشعور بالإحباط نفسه موجود في معظم إدارات" الدولة.

وأجمل تقرير كرو الصورة العامة على النحو التالي: بدا الأمر وكأن الجيش، وليس الطبقة المتوسطة في عمومها "هو الذي ورث المزايا التي كانت الطبقة الثرية تتمتع بها في ظل النظام القديم".

لم ينصب الاستياء فقط على انتشار الجيش في إدارات الدولة، بل على قدرات العسكريين أيضا. ولذا، نبه كرو إلى أن "الاستياء كان سيقل لو أن الضباط المختارين للمناصب الكبرى يتمتعون بكفاءة لشغلها. فبعض الضباط أمناء وأكفاء، لكن الغالبية يفتقدون إلى المعرفة، وهم غير أكفاء".

تسلسل زمني: أهم الأحداث التي شهدتها مصر عبر التاريخ

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/11/101119_egypt_cronology

- وثائق: الجيش البريطاني كان وراء إجهاض أكبر مشروع لتطوير قناة السويس بعد التأميم

في تلك الفترة، صعد نجم كمال الدين حسين، أحد أفراد مجلس قيادة الثورة والدائرة المقربة من ناصر. فقد شغل الكثير من المناصب، منها وزارة التعليم، والمراقب العام للاتحاد القومي، ورئيس المجلس التنفيذي المصري ووزير الحكم المحلي. وكانت مؤهلات حسين هي أنه "ضابط ومقرب من ناصر".

واعتبره كرو "أحد الملامح المذهلة للنظام في عام 1960"، ووصفه بأنه بالنسبة لناصر بمثابة "نائب عن الملك". وقال إنه "باستثناء ناصر وزملائه العسكريين، فإن قليلين لديهم ثقة في قدرته ونواياه".

واكب تغلغلَ الجيش في إدارات الدولة في عهد ناصر سياساتُ خالفت وعود الثورة الأساسية.

ففي شهر مايو/أيار عام 1960، أمم ناصر الصحافة المصرية، لتنتقل ملكية الصحف من الأفراد إلى الدولة. وتولت الحكومة تعيين رؤساء مجالس الصحف الإدارية والتحريرية. ومهد ناصر لهذا القرار قبله بنحو عشرة أشهر، بتوجيه انتقادات لاذعة للصحافة المصرية، واتهمها بالفشل في الاهتمام بقضايا الناس الكادحين وبتقديم صورة تخالف الصورة الحقيقة لواقع المجتمع المصري.

لا صلة بالواقع

اقتصاديا، أمم ناصر في شهر فبراير/شباط من العام نفسه بنك مصر.

وبسبب هذين القرارين وقًّت المراقبون، وفق تقرير كرو "التراجع في هيبة النظام" و"اهتزاز ثقة الكثير من المصريين فيه"، كما "أثارا قدرا غير عادي من الاحتجاج، وأدهشا المدافعين عن النظام".

كان للقائم بالأعمال البريطاني تفسيره لما حدث. فقال إن السبب الرئيسي لتآكل شعبية النظام هو أن "الرئيس ناصر والثورة المصرية فشلا في تحقيق الفكرة المصرية المتعلقة بدورهما في العالم العربي عموما". وأضاف أنه بفعل "فقدان الزخم الثوري، حَوَّلت خيبة الأمل بشأن الشؤون الخارجية الاهتمام إلى الشؤون الداخلية"، التي شدد كرو على أن ناصر"لم يبد في الآونة أنه على تواصل حقيقي معها".

أدى كل هذا إلى انتشار "الكراهية" للنظام بين فئات مختلفة من المجتمع المصري، شملت "فلول الأثرياء من النظام القديم، والأٌقليات، والمقيمين الأجانب ورجال الأعمال، والبائعين في المتاجر، وطبقات المهنيين، والموظفين المدنيين والمحامين والأطباء والمهندسين وكل المثقفين المهتمين بالسياسة. فهؤلاء "كانوا أول من كرهوا ثورة لم يُمكنهم أن يتوقعوا منها سوى المعاناة"، ولذا فإن "استياءهم مزمن لا نهاية له، والحقيقة المهمة الوحيدة هي أن ثقتهم بدأت أخيرا في الانحسار بمعدل أسرع .. وأصبحوا أخيرا أكثر سخرية ولامبالاة".

وبسبب سياسات القمع في عام 1960، لم يتوقع الدبلوماسي البريطاني معارضة من جانب هؤلاء لناصر لأنه "يمكن قمعهم بسهولة إن فعلوا". فرغم "وجود بعض حرية التعبير، فإن مصر تحمل ملامح دولة بوليسية" و"لا توجد معارضة فيها".

وتوقع أنه "ما لم يستطع (ناصر) أن يثير حماس الفئات (سالفة الذكر) مرة أخرى، فإنه سيجد صعوبة في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية الطموحة".

- وثائق تكشف أسرار الـ 24 ساعة اللاحقة لإعلان ثورة 23 يوليو في مصر

- وثائق سرية تكشف عن حوارات عاصفة بين مبارك والبريطانيين بشأن خفض دعم الفقراء مقابل زيادة المعونات

- لماذا "أيقظ مستشار إسرائيلي سكرتير ثاتشر في منتصف الليل" قبل زيارة مبارك إلى لندن؟

- وثائق سرية: بريطانيا استغلت اسم الإخوان في حربها السرية على عبد الناصر

- وثائق تكشف خطة مصر والسعودية لخداع الغرب بشأن حظر النفط خلال حرب 73

- لا يمكن للسيسي غض الطرف عن الدور الاقتصادي للجيش إلى الأبد - فاينانشيال تايمز

التعليقات